特許の認定において、特許査定は重要な工程です。

特許査定の代わりに拒絶査定を受ける場合もあるなど、特許の手続きには様々なパターンがあります。

今回は、特許査定がどのようなものであるかを説明するとともに、特許取得までの基本的な流れや特許査定を早期に取得するコツについても解説します。

- 特許査定は特許登録を認可する査定を指す

- 特許取得までの基本的な流れ

- 特許査定と拒絶査定の2種類の特徴と受領後の対応

- 特許査定を早期に受ける方法やコツ

- 特許取得を果たした他社の事例

- 特許取得のためには念入りな準備が大切

特許の手続きを開始する前に理解しておきたい内容であるため、ぜひ今回の記事を特許取得に活かしてください。

特許査定の基本的な概念やその役割について理解しよう

特許査定は、特許を申請するために必要な過程です。

特許申請は時間がかかり、慎重な手続きを要するため、すべての工程について理解を深めておく必要があります。

特許査定と実際の審査を混同する人もいるため、誤って理解しないようにしましょう。

特許査定について説明するにあたり、以下の3点を中心にして解説します。

- 特許査定とは特許登録を認める査定のこと

- 特許査定と特許審査は異なる概念

- 特許査定の受領により特許が登録されたわけではない

特許をスムーズに取得するため、特許査定に関する理解を深めてください。

特許査定とは特許登録を認める査定のこと

特許査定とは、特許庁の審査官が出願人に特許を認める場合に行う査定のことで、正確には特許をすべき旨の査定という名称です。

特許の審査員は、出願内容に関して特許権の拒絶をする理由がない場合には、特許査定を行う義務があります。

特許の申請においては特許査定という名称ですが、意匠権や商標権の出願の際には登録査定と呼ばれます。

特許査定は、特許取得の過程の最終段階に受け取り、審査に通過したと判断できる大切な工程です。

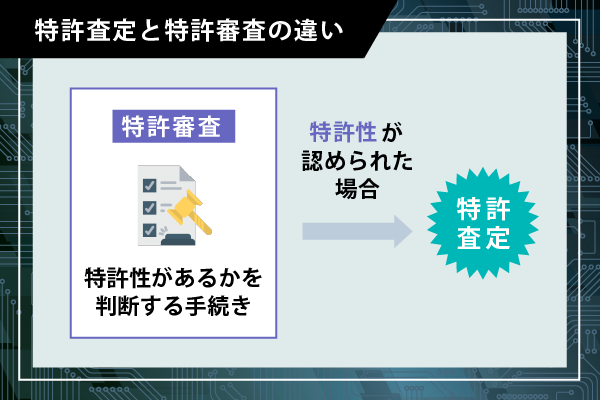

特許査定と特許審査は異なる概念

特許査定と特許審査を混同する人もいますが、両者は異なる概念です。

特許審査では、方式審査と実体審査の2つを行います。

方式審査とは、出願されてきた特許申請の形式的または手続き的に要件を満たしているかを確認する審査のことです。

実体審査とは、方式審査の後に出願者からの審査請求を受けて開始する審査のことで、出願された特許の内容を確認します。

特許審査を経て特許性があると認められた場合は、特許査定に進みます。

特許査定の受領により特許が登録されたわけではない

特許を登録するためには、特許査定を受けた後にも所定の手続きがあります。

特許査定を受けてから30日以内に納付を行わないと、ようやく審査を通過した特許が却下されてしまうため、最後まで手続きを行うのが大切です。

納付の手続きを終えて一定期間が経過すると、特許の登録が完了します。

特許登録日から2週間程度で特許証が郵送されるため、大切に保管してください。

さらに、特許を継続するためには定期的な納付を実施する必要があります。

一度特許を得たからといって、放置していると権利を失ってしまうため、忘れずに更新手続きを行いましょう。

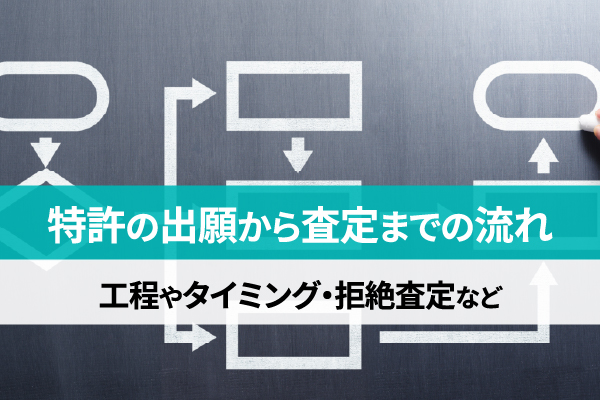

特許出願から特許査定までの基本的な流れを押さえよう

特許の取得には、様々な工程があります。

数年単位の時間がかかるため、現状把握のためにもあらかじめ全体の基本的な流れを知っておくのは大切です。

スムーズに特許査定を受けられる場合もありますが、一方で拒絶の通知を受ける可能性もあります。

特許出願中に、出願内容がどの段階にあるのかを把握しながら、迅速かつ適切な対応を心がけましょう。

特許出願から特許査定を得るまでの基本的な流れを説明するにあたり、以下の3つの視点で解説します。

- 出願から特許査定受領までにはいくつかの工程がある

- 特許査定が行われるタイミングは特許審査終了後

- 査定結果には特許査定と拒絶査定の2種類がある

特許出願を行う前に理解しておきたい内容であるため、ぜひ参考にしてください。

出願から特許査定受領までにはいくつかの工程がある

特許の出願をして特許査定を受け取るまでには、いくつかの工程があります。

特許を出願してから最初に実施されるのが、方式審査です。

前述のとおり、方式審査では出願内容の形式面や手続きの部分についての確認が行われます。

出願時に必要となる特許出願料の納付確認も、方式審査の対象です。

次の実体審査に移るには、特許出願から3年以内に出願審査請求を行う必要があります。

審査の請求をしないと、実体審査は行われません。

一般的には、審査請求をしてから1年から1年半程度で審査結果が通知されます。

審査の結果、特許性が認められる場合には特許査定を受けられます。

一方、特許の認定上問題がある場合に届くのが、拒絶理由通知書です。

特許査定が行われるタイミングは特許審査終了後

以上のように、特許査定が実施されるタイミングは、特許審査が終了した後です。

特許審査に通過しなかった場合は拒絶理由通知が発行され、意見書や手続補正書を用意して再審査を求めなければなりません。

拒絶理由通知を受け取ってから何もしなかった場合や、再審査を依頼してなお出願内容に特許性が認められなかった場合は、特許査定の実施無しで出願が棄却されます。

特許請求を行って、拒絶理由通知なしで特許査定が行われるケースはあまりなく、実際には多くのケースで拒絶理由通知が発行されます。

拒絶理由通知を受けた場合は、あきらめずに意見書や手続補正書を用意して再審査に臨みましょう。

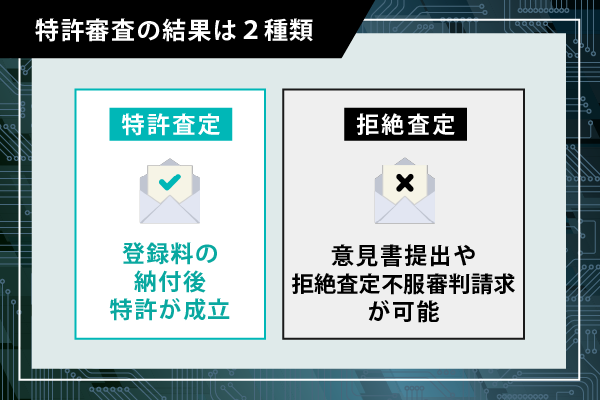

査定結果には特許査定と拒絶査定の2種類がある

特許審査の結果として受け取る査定には、特許査定と拒絶査定の2種類があります。

前述のとおり、特許査定は出願内容に特許性が認められた場合に実施される査定です。

一方、出願内容に特許性が認められないと判断された場合には、拒絶査定が実施されます。

拒絶査定を受けてもなお特許の認定を受けたいと考える場合は、拒絶査定不服審判の請求が可能です。

拒絶査定不服審判の内容については後述しますが、審判請求により特許の認定を得られる可能性もあるため、試してみる価値はあります。

特許査定は2種類あり受け取り後の対応はそれぞれ異なる

特許査定には、特許認可の意味を持つ特許査定と、特許を認めない拒絶査定の2種類があります。

査定結果を受け取った後の対応は、それぞれの種類によって異なります。

それぞれの査定の特徴と、特許出願の流れにおける段階をあらかじめ理解して、その後の対処方法に困らないようにしておきましょう。

拒絶査定を受けたとしても諦めずに取り組めば、特許登録を得られる可能性は残されています。

2種類の特許査定を受け取った後の対応方法として、以下の2つの視点から解説をします。

- 特許査定受領後は登録料を納付して特許が成立

- 拒絶査定受領後は意見書提出や拒絶査定不服審判請求を実施

特許出願全体の流れを理解するためにも、ぜひ参考にしてください。

特許査定受領後は登録料を納付して特許が成立

特許査定を受領した後は、所定の特許登録料を納付する必要があります。

初回に支払うのは、1年目から3年目までの3年間分です。

具体的には、以下の計算式で算出される金額の3年分を納付します。

1年間の初回登録料=4,300円+(請求項の数×300円)

納付の際は、納付書を用意して特許庁に提出する必要があります。

納付書は、特許庁の公式サイトでひな型が公開されていて、無料で利用可能です。

特許査定を受け取ってから30日以内に手続きを終える必要があるため、期限切れにならないよう事前に準備をしておくとよいでしょう。

納付書の提出および納付方法は6種類用意されている

納付書の提出および納付方法としては、以下の6つの方法が用意されています。

- 特許印紙:特許納付書に特許印紙を貼り特許庁に提出

- 予納:予納台帳を作成し、予納台帳番号と納付金額を記載した特許料納付書を特許庁に提出

- 現金納付:特許庁専用の振込用紙で銀行から納付し、納付書に振込番号を記載して特許庁に提出

- 電子現金:電子出願ソフトで納付番号を取得後、インターネットバンキングあるいはATMから納付を行い、納付番号を納付書に記載して特許庁に提出

- 口座振替:銀行口座を特許庁に登録した際に付与される振替番号と納付金額を、納付書に記載して特許庁に提出

- クレジットカード:電子出願ソフトを用いてクレジットカード会社による指定立替納付の登録を行い、納付書にその旨と金額を記載して特許庁に提出

自分に合った方法を選択して、期限までに手続きを完了しましょう。

拒絶査定を受領すると特許の認定は得られない

拒絶査定を受領すると、審査の結果特許が認定されなかった結果となります。

拒絶査定となる理由は、一般的には紙面上に明記されています。

特許出願が拒絶となる理由のうち、主要なものは以下のとおりです。

- 新規性:他に同じ発明が公開されている場合

- 進歩性:他の発明の範囲内で変更したものや他の発明との組み合わせで代用可能な場合

- 実施可能要件:発明を実施する方法が明確でない場合

- サポート要件:明細書に記載の発明と請求項に記載の発明の内容が対応していない場合

- 明確性:請求項の記載内容で発明内容が明確に示されていない場合

- 発明の単一性:技術的に関連の低い複数の発明が1つの出願に含まれている場合

拒絶となる理由は多岐にわたるため、十分気を付けていたとしても拒絶の判断がなされるかもしれません。

特許事務所などの専門家に相談して、出願内容の精査を受ける方法もあります。

状況に応じて、信頼できる専門家に相談するのもよいでしょう。

拒絶査定不服審判の請求ができる

拒絶査定を受けた場合、拒絶査定不服審判を請求できます。

拒絶査定不服審判とは、決定された拒絶査定に対して不服を申し立てる行為のことです。

拒絶査定不服審判は、出願された特許を確認した審査官とは別の審判官3名による合議制で実施されます。

拒絶査定を受けてから3か月以内に拒絶査定不服審判を行わないと、拒絶査定が確定してしまいます。

拒絶査定を受けてから、補正無しでそのまま不服審判の請求をして特許が得られる場合もありますが、手続補正を行って審判請求をするのが一般的です。

拒絶査定後に対応できる補正は、以下の内容に限定されています。

- 請求項の削除

- 特許請求の範囲に限定した減縮

- 誤記の訂正

- 不明瞭な記載に対する釈明(拒絶理由に関するもの限定)

対応可能な範囲を超えた補正をすると、不服審判で不利になってしまうため、慎重に補正作業を実施する必要があります。

特許審査および特許査定を早めるためのコツや方法がある

以上のように、特許を取得するためには多くの工程を必要とします。

工程の多さに伴って相応の時間も要するため、早めに特許を取得したいと考えても現実的には難しいです。

しかし、特許申請においても、時間を短縮するコツや方法はあります。

スムーズに特許を取得するため、可能な限り対策を取るとよいでしょう。

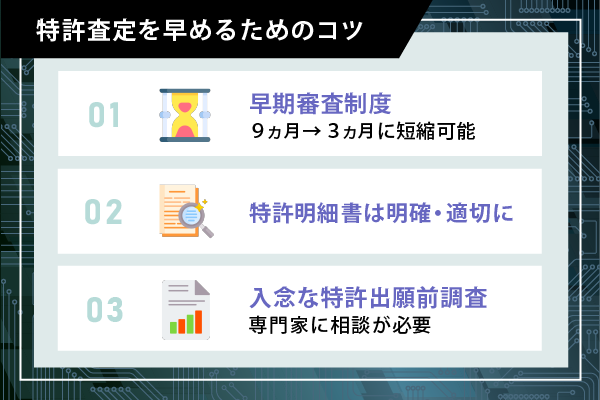

特許審査および特許査定を早めるためのコツや方法として、主なものを以下に3点紹介します。

- 早期審査制度を活用する

- 明確で適切な特許明細書の書き方を心がける

- 特許出願前調査で拒絶リスクを軽減する

今回紹介する方法を参考にして、特許手続きに活かしてみてください。

早期審査制度を活用する

早期審査制度は、通常よりも早期に特許審査を受けられる制度です。

早期審査制度の活用により、通常であれば審査請求から9ヵ月程度時間を要する特許審査を、3ヵ月程度に短縮できます。

早期審査の申請ができるのは、以下のいずれかに該当する場合です。

- 中小企業や個人および大学や公的研究機関等の出願

- 外国関連出願:日本の特許庁以外への出願実績

- 実施関連出願:当該発明の実施履歴あるいは2年以内の実施予定

- グリーン関連出願:省エネや温室効果ガス削減に効果のある発明

- 震災復興支援関連出願:出願者が震災の被災者

- アジア拠点化推進法関連出願:アジア拠点化推進法に則った研究開発

さらに、上記のうち外国関連出願と実施関連出願の両方の条件を満たし、すべての手続きをオンラインで行っている場合はスーパー早期審査の申請が可能です。

スーパー早期査定を申請するには、以下の条件を満たしている必要があります。

- 実施関連出願かつ外国関連出願である、あるいはスタートアップによる出願かつ実施関連出願である

- スーパー早期審査の申請前4週間以降になされた全ての手続がオンラインによる出願である

通常の早期審査よりもさらに短い1ヵ月程度で審査を受けられるため、活用できる条件を満たしている場合は積極的に活用しましょう。

明確で適切な特許明細書の書き方を心がける

特許出願の際に提出する特許明細書を作成する際は、明確さと適切さを心がける必要があります。

特許明細書は、出願した発明の内容を説明する重要な書類です。

さらに、特許明細書を作成する際のルールは、特許庁によって細かく定められています。

内容の充実ぶりや明瞭さはもちろん、定められたルールや形式に則った構成になっているかも重要です。

特許審査に通過できる特許明細書の作成は、簡単にできるものではありません。

困難さを感じる場合は、専門家である弁理士が所属する特許事務所に相談する方法もあります。

特許出願前調査で拒絶リスクを軽減する

特許を出願する前に、特許出願前調査の実施により特許審査において拒絶を受けるリスクを軽減できます。

特許審査の過程で拒絶理由通知を受け取った場合には、意見書や手続補正書の作成や対応が必要です。

しかし、拒絶理由通知の発行を受けずに特許査定の実行が得られると、特許取得のための時間と手間を最小限に抑えられます。

そのため、事前に特許出願内容の調査を実施し、拒絶の判断を受けないように対策を講じるのが効果的です。

特許出願前調査を特許事務所や弁理士といった特許の専門家に依頼すると、特許審査に通る可能性や出願内容の問題点などについて、専門家の目線での確認が受けられます。

特許調査における経験が豊富で、信ぴょう性のある結果を提示できる実績十分な専門家に相談するとよいでしょう。

他社で特許査定を得た事例から成功パターンを見極める

日本の特許庁では、毎年多数の発明に対して特許登録を行っています。

2022年においては、28万件以上の特許登録が行われています。

(参考:特許行政年次報告書‐経済産業省特許庁)

有名な企業も毎年数多くの特許を申請し特許査定を受けているため、他社事例を参考にするのは特許申請をスムーズに行ううえで有効です。

以下では、日本の有名企業による特許申請における事例を、3つの視点から解説します。

- 特許査定を通過した2024年における事例

- 拒絶査定から特許査定に覆った事例

- 企業が行ってきた特許査定対策の実例

今回紹介する他社事例を参考にして、特許を申請する際に活かしてください。

特許査定を通過した2024年における事例

総合電機メーカーの三菱電機は、2023年4月1日から2024年3月末までの1年間における全業種特許資産規模ランキングで1位を獲得しています。

(参考:パテント・リザルト公式HP)

全業種特許資産規模ランキングとは、特許の注目度から算出されたパテントスコアを累計した企業ごとの評価のことです。

三菱電機は2024年において数多くの特許登録を達成しましたが、中でも注目度の高いものとして、空調制御装置の新規発明が挙げられます。

使用者の過去使用データなしで、対象空間の最適な空気環境制御ができる機能を持つ装置です。

三菱電機は特許取得件数においてもトップクラスの実績を持つ会社で、今後も新たな発明を世に提供していくと考えられます。

拒絶査定から特許査定に覆った事例

一度拒絶査定が行われたのちに不服審判の請求を経て特許査定に覆った事例として、平成25年の医療用ゴム栓組成物事件を紹介します。

特許審査においては、医療用に用いる新しい組成のゴムの特許出願に対し、すでに特許を取得している素材から引用できるとして拒絶査定が実施されました。

原告は当拒絶査定に対し、不服審判請求を行ったところ、最終的には裁判所の判断により特許審査の審決を取り消す結果になっています。

(参考:知財弁護士.com公式HP)

本事例は、拒絶査定に対して不服審判請求を行ったものの認定を受けられず、訴訟に発展して判断が覆った事例です。

訴訟に至らずとも、不服審判請求によって判断が覆り特許査定を受けられる場合もあるため、拒絶査定が実行された場合には不服審判請求を行う意味は大いにあると考えられます。

企業が行ってきた特許査定対策の実例

企業がこれまでに特許査定対策として取り組んできた事例として、旭化成の知財に関連したDX推進を紹介します。

(参考:日経XTEC公式HP)

総合化学メーカーの旭化成は、企業におけるDXの推進の一環で、特許や商標権といった知財情報を活かしたIP(知財)ランドスケープを掲げています。

自社および競合他社の知財に関連する多様な情報を分析して、経営判断や事業展開に役立てる取り組みです。

他社企業に対するM&Aなど幅広い戦略に活かす目的の取り組みであるとともに、自社の特許取得の可能性や新規開発分野の判断にも役立っています。

効率よく特許査定を得るためには、自社および他社の特許取得状況の分析は欠かせません。

旭化成に限らず、特許を主要な事業戦略の一部として考える企業の多くは、特許査定のための対策を講じています。

特許査定を受領するために準備を念入りにしよう

特許査定を効率よく受領するためには、念入りな準備が欠かせません。

特許は、出願すれば登録を得られるとは限らず、拒絶を受ける場合も多いです。

スムーズに特許査定を受けるため、可能な限り準備を整えておくとよいでしょう。

特許査定の受領に向けた準備として取り組んでおきたい内容について、以下の3つの視点で解説します。

- 特許出願から特許査定までの流れを再確認しておく

- 特許査定を有利に進めるためのチェックポイントをリスト化しておく

- 特許庁など公式の情報源を確認する

特許出願をする前に、今回紹介する内容を参考にして準備に取り組んでみてください。

特許出願から特許査定までの流れを再確認しておく

特許出願を実行する前に、あらかじめ出願を行ってから特許査定までの基本的な流れを再確認するのが大切です。

特許査定までの工程の中で、配慮しておきたいポイントを以下にまとめます。

- 出願後、特許審査の請求をしないと審査は開始されない

- 拒絶理由通知を受けた場合は、意見書や手続補正書で対応する

- 特許査定を受けた場合は、納付手続きをしないと特許登録が完成しない

- 拒絶査定を受け取っても、不服審判請求などで覆る場合もある

特許出願は、スムーズに特許査定まで到達できるとは限らず、様々な対処が必要になる可能性があります。

どのような状況になっても柔軟に対応できるよう、各工程での対処方法をあらかじめ確認しておきましょう。

特許査定を有利に進めるためのチェックポイントをリスト化しておく

出願から特許査定までのチェックポイントをリスト化しておくと、査定までの手続きを有利に進められます。

特許取得を達成するためには、出願から特許査定までの流れに加え、事前準備や事後の管理も大切です。

各工程における重要なポイントをリスト化し、自社内で共有しておくとよいでしょう。

チェックポイントの例は、以下のとおりです。

| 工程段階 | チェックポイント |

|---|---|

| 事前準備 | 発明の新規性や進歩性を説明できる競合の技術との差異を明確にできる |

| 出願手続き | 明細書など特許庁のフォーマットで対応できているか早期審査制度の適否を確認する |

| 拒絶通知理由を受け取った場合 | 適切な意見書と手続補正書を用意する拒絶理由が新規性や進歩性の場合に論拠を説明できる |

| 特許査定後 | 特許料(年金)の支払いスケジュールを確認する競合他社の特許動向を定期的にチェックする |

頻繁に特許申請を行う企業においては、以上のようなチェックリストの作成および運用は欠かせない対策といえます。

特許庁など公式の情報源を確認する

特許申請を行う際には、特許庁などが発する公式情報の確認が大切です。

タイミングによっては、特許出願に関連するルールが改正されているかもしれません。

さらに、出願しようとする発明内容がすでに公開されている可能性もあります。

特許出願においては、常に最新情報を確認しながら取り組む必要があります。

特許に関連する公式の情報源は、以下のとおりです。

特許に関連する最新情報を確認しながら、効率よく取り組みましょう。

十分な準備をしたうえで出願をして特許査定を受領しよう

特許査定は、特許申請の手続きにおける工程の1つで、出願内容が認定された場合に受領します。

特許査定を受けた後、納付手続きを終えると特許の登録が完了します。

特許査定を含め、特許出願から登録完了までの基本的な流れを理解したうえで、手続きを行うのが大切です。

拒絶査定を受けたとしても、不服審判請求により判断が覆るかもしれません。

一般的に、特許取得までには手間と時間がかかります。

かかる時間を短縮したい場合は、早期審査制度やスーパー早期審査制度の利用が可能です。

正確で明瞭な特許明細書の作成や、特許出願前調査の実施によっても、特許取得を達成するまでの時間を短縮する効果が期待できます。

早期審査制度やスーパー早期審査制度を利用するには、出願内容が要件を満たしている必要があります。

スムーズな特許申請のために、要件を十分に確認して、早期審査制度などを使える場合は積極的に利用しましょう。

今回紹介した他社の事例も参考にしながら、ぜひ特許登録に向けて取り組んでみてください。