特許にかかる費用は、取得するための申請から取得後の権利維持期間まで発生します。

特許庁へ納める段階的な費用のほかに研究や開発に要する費用、弁理士を利用した場合は手数料の支払いもあります。

つまり、念入りな予算計画を立てたうえ、弁理士へ任せる業務範囲の工夫によって、最低限の費用で取得できるということです。

この記事では、特許を取るまでと取ったあとに必要になる費用をご紹介します。

- 特許の取得までに要する費用とその後の維持費

- 弁理士を利用する場合の大まかな予算

- 費用の負担額を減らせる減免制度や助成金

特許庁へ納付する金額や弁理士を利用した際の相場も、ぜひ参考にしてください。

特許費用とは取得までにかかる資金のことを指す

特許とは、誰でも取得できる発明の独占権のことで、取得までに要する費用をまとめて特許費用といいます。

特許権は規定のやり方で特許庁に届け出ると誰にでも認められる権利であるため、小学生でも取得が可能です。

特許として正式に登録された場合、発明者として権利の保持が一定期間守られ、利益を得られます。

発明が広く活用されると発生した特許使用料で大きな収益を得られるため不労所得にもなりますが、取得するまでに要する費用は高くなる傾向があります。

取得したあとも維持費を特許庁へ納付する必要があるため、その発明の将来性も考えた特許の取得が大切です。

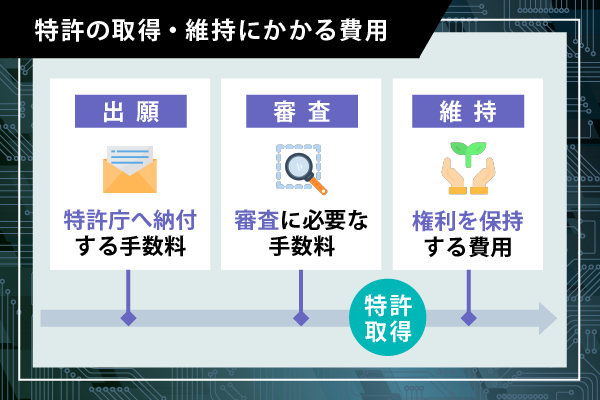

特許取得にかかる費用の全体像

特許を取得するまでに要する費用は、おおまかに3つの段階に分けられます。

- 出願…特許を出願する際に特許庁へ納付する手数料

- 審査…特許庁へ書類を提出したあと、審査してもらうために支払う手数料

- 維持…審査を通過して特許を取得したあと、権利を保持するために納付する特

この3つの出費は、特許庁へ納める最低限の料金です。

出願前調査をする場合は、弁理士への手数料が発生します。

自身の発明とすでに登録された発明が似ている場合は、申請しないという選択を早い段階で判断できます。

時間やお金を費やすと、特許取得が円滑になったり余計な費用をおさえたりできるため、さまざまな場面を想定した予算計画が重要です。

特許を取得するまでと取得したあとに要する費用

特許に要する費用は、おおまかに分けると特許費用と維持費用の2つに分類できます。

- 特許費用…特許を取得するために要する費用

- 維持費用…取得したあとにその権利を保持するために納める年金

特許は、取得してから約20年間納める年金も高額です。

特許庁へ納める年金は出願してから20年間発生し、年数が経過するごとに値上げされます。

申請から3年間は最低でも4,600円の特許料ですが、10年が経過すると6万4,000円以上です。

これはあくまで、請求項が1である場合の料金とされています。

請求項の平均はおよそ10前後であるため、それを踏まえて計算すると申請から3年間は7,300円、10年経つと10万5,400円です。

個人と法人では費用の負担額に差が出る

発明を申請する場合、個人よりも法人のほうが減免制度や助成金が充実しています。

特に、中小ベンチャー企業への支援は優遇されているため、審査に必要な審査請求料や維持に必要な特許料の負担額を減らせます。

審査のための審査請求料と取得後の権利を維持する特許料は、減免措置の対象です。

さらに、PCT出願をする場合はその手数料も減免できる制度があります。

制度の不正利用を防ぐため、審査請求料は180件が減免の上限と定められています。

しかし、出願件数の制限があるのは中小企業の場合であり、中小ベンチャー企業は無制限です。

特許出願に要する費用は弁理士に依頼すると20万円以上が多い

特許を出願する際は、特許庁へ納める特許印紙代1万4,000円と電子化手数料がかかります。

特許庁では書面の電子化が進んでいるため、郵送や窓口への提出といった方法で出願した場合は、特許原稿を電子化する手数料が発生します。

電子化手数料は1件につき、2,400円の基本料金と電子原稿1頁につき800円が追加された金額です。

特許取得は手間と時間だけでなく専門知識も要するため、法律家である弁理士に依頼する方法もあります。

弁理士に依頼する場合は、手数料としておよそ25〜35万円程度を要します。

参照元:出願に必要な費用はどのくらいでしょうか? – 日本弁理士会

弁理士が出願の手数料として公表する金額は、申請書類の作成も含まれている場合が多数です。

そのため弁理士が費やした作業量や、特許の請求項によっても手数料は変わります。

特許出願に必要な書類は、以下の5つです。

- 特許出願

- 明細書

- 特許請求の範囲

- 要約書

- 図面

もちろん、自身で作成すると費用はかかりません。

特許庁への出願費用は申請の方法で差が出る

特許庁への出願方法のなかで、もっとも料金が安いのはオンライン申請です。

出願する際には手数料として特許庁に1万4,000円を納付しますが、電子化手数料も加算されます。

特許出願に必要な書類の提出の方法は、以下の3通りです。

- 郵送

- オンライン申請

- 特許庁の申請窓口へ直接提出

書面で提出した場合は電子化手数料が加算されますが、オンライン申請であれば必要な支払いは出願手数料のみです。

提出した書類は形式に誤りや不備がないか、方式審査が行われます。

この方式審査で、書類の精度が水準を満たしていない場合は、補正指令書が送付されます。

補正指令書を受け取った場合は、指定された期限以内に補正書の提出が必要です。

補正書を提出すると再度審査が受けられるため、期限に間に合うよう迅速な対応が求められます。

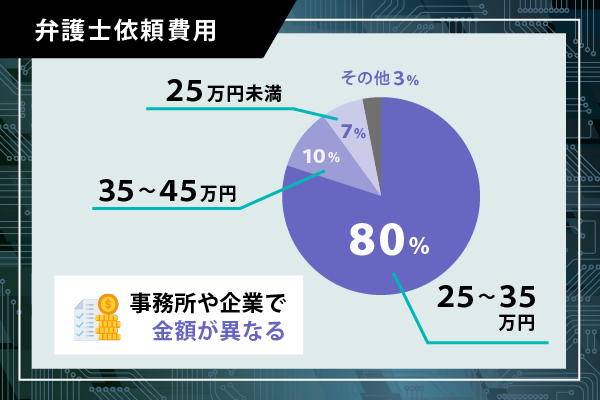

弁理士費用の相場は個人と法人にかかわらず30万円前後が多い

特許を取得するまでに要する弁理士費用の相場は、30万円前後といわれています。

2024年時点でおよそ1万人以上の会員を有する民間法人「日本弁理士会」によると、弁理士への手数料や報酬に標準価格はありません。

そのため個人と法人にかかわらず、事務所や企業ごとで金額は異なります。

日本弁理士会が2003年に行った特許事務報酬(弁理士手数料)に関するアンケートでは、特許出願まで手数料の最多価格は25〜35万円です。

次に多いのが35〜45万円、そして25万円未満の順でした。

参考元:平成15年特許事務報酬(弁理士手数料)に関するアンケート結果-日本弁理士会

外国への特許出願はPCT出願かパリルートを利用する

外国への出願は、特許協力条約にのっとったPCT出願とパリ条約にもとづいたパリルートの2つがあります。

外国における特許の取得によって、取得した国でも自分の発明の権利を保持できます。

日本でのみ特許登録がされている場合は、外国で同じ技術を行使していても権利の侵害にはなりません。

特許は取得した国でのみその権利を独占できるようになるため、外国で活用する場合は新たに申請が必要です。

パリルートは直接外国へ出願するのに対し、PCT出願は前段階として国際事務局へ出願手続きをします。

そのため、取得までに費用が高くなる傾向があるのがPCT出願です。

しかし、出願国数で金額は変動するため、同じような費用になる場合もあります。

特許取得までにかかる費用は弁理士の利用によって大きく変わる

特許を出願してから審査を進め、無事取得に至った場合の費用の合計は約20〜60万円です。

この概算額は円滑に進行した場合の最低金額から、弁理士への手数料や再審査が発生する可能性も含めています。

特許取得において、弁理士の担う業務には独占業務も含まれます。

開発者の代わりに特許庁へ提出する書類を作成し申請する申請代行は、代表的な独占業務のひとつです。

専門知識と資格を有する者でなければできない独占業務もあるため、弁理士への手数料は高額になります。

特許出願をしたあとの審査は一度で通る可能性は低いため、再審査を依頼します。

審査を通過しなければ拒絶理由通知が届くため、不足情報の補完や訂正が必要です。

再審査の際にも弁理士への手数料が発生する場合が多いため、その分費用は加算されます。

出願したあとの審査請求費用の詳細

書類を提出し特許の出願を済ませたあとは、特許庁へ出願審査請求をする必要があります。

出願審査請求する際はひな型にのっとった書類と手数料が必要で、少なくとも14万2,000円を納付します。

もし出願審査請求するための書類作成と手続きを弁理士にまかせる場合、1〜2万円の手数料がかかります。

出願審査請求料 138,000円+(請求項×4,000円) 弁理士費用 10,000円〜20,000円

拒絶理由通知へ対応するときに費用は発生しない

出願した発明が審査に通らなかった場合は再審査を請求しますが、その際に必要なのは提出する書類のみで特許庁への料金は発生しません。

通知には、審査が通らなかった場合の拒絶理由通知と、審査が通った場合の特許査定通知の2種類があります。

特許を申請して方式審査を通過した場合、次に行われるのが実体審査です。

実体審査では、申請した内容が特許として登録が可能か否かを精査します。

もしその内容に問題がある場合は、特許として認められずに拒絶理由を通知されます。

拒絶理由を通知された場合は意見書や手続補正書を提出する必要があり、提出期限は通知から60日以内です。

ただし、申請者が特定の島国に居住している場合は、提出期限は75日とされます。

日本以外に居住している在外者であれば、通知の発送日から3ヶ月が提出期限です。

書類を提出する際に特許庁へ納付する料金は発生しないため、期限以内に手続きがなされると無料で完了します。

正当な理由がある場合のみ期間の延長請求が可能であり、その際は2,100円の手数料を要します。

特許を申請するとおおむね1回は不合格として拒絶理由の通知をされるため、意見書や補正書の作成はまえもって予定に組み込んでおきたい項目です。

登録料は取得の際に最初の3年分を前払いする

審査が通り特許として登録できるようになった場合、必要になる特許料は今後発生する維持費の最初の3年分です。

無事に審査が通ると特定査定の通知が届き、特許として登録ができます。

通知がされただけではまだ特許取得は完了していないため、特許料を納付する必要があります。

特許料の納付の期限は、特許査定通知から30日以内です。

特許料納付書を使用した手続きによって特許として登録され、晴れて特許取得が実現します。

登録料の納付方法は以下の6通りがあり、書面で提出した場合はオンラインより審査に時間がかかります。

| 納付方法 | 書面 | オンライン |

|---|---|---|

| 特許印紙 | 可能 | 不可 |

| 予納 | 可能 | 可能 |

| 現金納付 | 可能 | 不可 |

| 電子現金納付 | 可能※専用ソフトが必須 | 可能 |

| 口座振替 | 不可 | 可能 |

| クレジットカード | 可能※窓口でのみ対応 | 可能 |

特許維持にかかる費用は取得後の経過年数により変動する

特許は、取得するまでだけでなく、取得後も高い維持費が必要です。

維持するための費用は特許料や特許年金と呼ばれ、取得してから経過している年数で納付額は変わります。

3年ごとに高くなる年金額を期日までに納付しないと、特許権は消滅してしまいます。

年金の未納以外に消滅の対象になるのは、特許に対する異議申し立てが認められた場合や、特許権利者が亡くなって相続人がいない場合などです。

取り消しの訴えにより特許要件が未達であると認められると、権利の消滅または権利の縮小を余儀なくされます。

特許の維持期間は最長20年と長いため、あらゆる出来事を想定したうえ、不測の事態には迅速な対応が不可欠です。

特許年金の計算方法

特許維持費は、特許庁にて公開されている計算方法で確認できます。

第1年から第3年まで 毎年 4,300円+(請求項の数×300円) 第4年から第6年まで 毎年 10,300円+(請求項の数×800円) 第7年から第9年まで 毎年 24,800円+(請求項の数×1,900円) 第10年から第25年まで 毎年 59,400円+(請求項の数×4,600円)

特許庁から事前の通知などはないため、いつまでに納付しなければいけないかを把握する必要があります。

特許登録証に納付期限の通知書が同封されているため、紛失しないよう厳重に管理しましょう。

個人と法人の維持費負担の違い

特許料は減免の対象であるため、費用を節約できる可能性があります。

個人と企業はどちらも減免制度を利用できますが、もっとも負担額を減らせるのは中小ベンチャー企業です。

| 減免対象 | 審査請求料 | 特許料 |

|---|---|---|

| 中小企業 | 1/2に軽減 | 第1年分から第10年分を1/2に軽減 |

| 中小企業ベンチャー | 1/3に軽減 | 第1年分から第10年分を1/3に軽減 |

| 大学等 | 1/2に軽減 | 第1年分から第10年分を1/2に軽減 |

| 福島関連中小企業 | 1/4に軽減 | 第1年分から第10年分を1/4に軽減 |

| 生活保護受給者、市町村民税非課税者 | 免除または1/2に軽減 | 第1年分から第3年分を免除又は半額軽減 |

| 独立行政法人 | 1/2に軽減 | 第1年分から第10年分を1/2に軽減 |

維持費を払わなければ特許料は2倍になる

特許維持費が納付されない場合は、権利が消滅します。

通知書に記載されている期日までに納付がされなかった場合は、その後6ヶ月が追納期間となります。

この追納期間に特許料を納める場合は、通常の2倍の料金が必要です。

もしこの追納期間に納付されないと、権利は消滅します。

しかし、追納期間を過ぎてもその後1年以内に所定の手続きをすると、権利の回復が可能です。

この際に納める年金は、通常よりも割り増しの金額になります。

なおかつ、翌年分の年金も納付しなければいけないため、回復の手続きをする場合は事前に十分な予算を準備しておく必要があります。

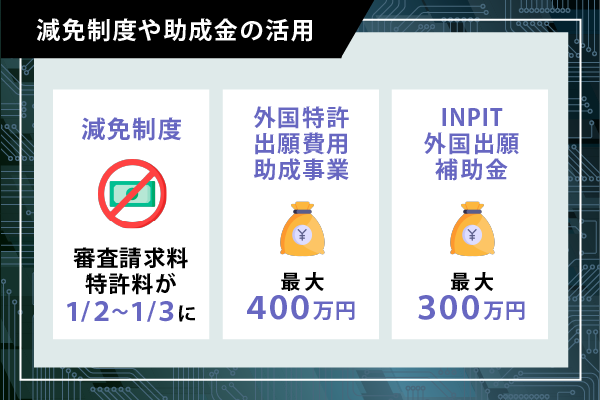

特許費用を抑えるための節約術

特許費用を抑えたい場合、減免制度や助成金を積極的に利用する方法があります。

世界の国々で特許出願数を比べてみると、上位を占める国はすべて先進国です。

それだけ新規の発明は、国の発展性や技術の尺度をあらわしています。

重要な財産である特許を多く取得してもらうため、国も積極的に特許の開発を応援しています。

特許費用において、免除の対象は審査請求料と特許料です。

なかでも、取得したあとの特許料は高額になるため、制度の活用によって大幅に負担額を減らせる可能性があります。

中小企業向けの助成金や補助金の活用で費用が半減する可能性がある

特許費用は減免制度や補助金制度で減額される可能性があるため、積極的な利用がおすすめです。

審査請求料や特許料も助成制度の対象で、個人よりも企業のほうが負担額を削減できる傾向があります。

最大で3分の1まで負担を抑えられるため、積極的な利用によって大幅な節約につながります。

| 提供元 | 制度 | 内容 |

|---|---|---|

| 特許庁 | 新法による減免制度 | 審査請求料、特許料が1/2〜1/3に軽減 |

| 公益財団法人東京都中小企業振興公社 | 外国特許出願費用助成事業 | 最大400万円の助成金 |

| 独立行政法人工業所有権情報・研修館 | INPIT外国出願補助金 | 最大300万円の補助金 |

自分で出願する長所と短所

手続きの全てを自身で行い、弁理士の利用を避けると特許の費用を節約できます。

特許の専門家である弁理士は、利用すると手間や時間が省け、短期間で取得できるのが利点です。

しかし、依頼した場合は手数料や報酬の支払いが発生し、特許庁への納付に追加で費用を要します。

弁理士への費用は作業にかかった手間と時間によって変動するため、申請内容によっては相場より高くなります。

自身で出願する場合はその手間と時間が大きな負担になりますが、弁理士を利用する費用がなくなる点は利点となるでしょう。

特許費用を節約するには審査請求するまでの3年を有効活用する

出願後3年以内に審査請求を済ませなかった場合、正当な理由がない限り審査ができなくなりますが、出願後3年以内であればいつでも審査請求が可能です。

そのため、もし成果物がない着想のみの段階であっても、出願だけ済ませていると審査請求するまでの3年で取得の要否をじっくり考えられます。

出願した発明の実現性や特許取得の必要性もしくは世間の需要など、世の中の動向もうかがいつつ、進捗管理が可能です。

出願さえ完了してしまうと1年6ヶ月後には公開特許公報で一般に発表され、ある程度の独占権が生じます。

発明を独占しつつ次の段階へ進むか否かを判断できるため、製品化の実現性を早いうちに見極められます。

特許費用を適切にするには円滑な手続きが重要

出願から維持するまで費用を要する特許取得で、大切なのはメリハリをつけた資金の投入です。

長い目で見て一種の投資ととらえ、必要な部分に十分な費用をかけて手続きを円滑に進められると、計画的に特許取得が実現します。

事前に特許先行調査を済ませると、無駄な出願を防げます。

特許は新規性が大事であるため、過去の発明と同じであれば意味がありません。

もし、すでに同じ発明が登録されていると知らずに出願すれば、その費用は無駄になります。

予算計画を立てる場合は発明の将来性に着目する

特許取得に要する費用は、個人で申請しても20〜30万円は下らないと予想されます。

最低限必要な費用のほか、特許先行調査や早期審査請求など、状況に応じて新たに追加する費用もあります。

取得後も登録料として15〜20年間は特許庁へ納付しなければいけないため、その特許の実用性や将来性も含めた予算を見積もったほうが堅実です。

特許取得後に誰かがその発明を使用すると実施料が支払われ、権利者の利益になります。

この実施料は当事者間で決めるため、その発明にどれだけの需要があるか、市場を把握しておく必要もあります。

効率的な特許戦略で費用を削減する方法

特許は取得後、最長20年間維持費がかかる長期の独占権です。

そのため、開発や研究にかける費用や人件費、弁理士への手数料なども長期の投資としてとらえる必要があります。

自身で出願までできても拒絶理由が通知されてしまい、対応に困って弁理士を利用する事例は少なくありません。

出願する前からすべての事態を予想し備えるというのは難しいため、専門家である弁理士へ相談しつつ準備するのがおすすめです。

しかし、出願した書類や発明の内容を把握しきれていない場合、専門家であっても60日間という短い期間では対応が限られてしまいます。

経費削減を目指す場合、ひたすら費用を削るのではなく適切な優先順位を付けて効果的に資金を投入する意識も必要です。

参考元:産業財産権関係料金一覧