特許は、自社の事業上の権益を守れる点など、ビジネスにおいて有用な権利です。

しかし、過去に取得した特許の中には現在において有用性が無くなっているものがあるかもしれません。

事業の方針転換や事業戦略の中での優先度の低下などにより、十分に活用できていない特許を持ち続けているケースもあるのではないでしょうか。

企業にとっての負債である、活用できていない特許は、売却により資金化が可能です。

今回は、特許売却の基本的な流れや意義について解説します。

特許売却時の市場価値の検討や、税金との関係性などについても紹介します。

- 活用できていない特許は企業にとって負債となり負担がかかる

- 特許を売却する仕組みと基本的な流れ

- 特許の価値評価と市場相場の把握が重要

- 特許を高額で売却するポイント

- 特許売却と税金および契約関係の考慮も大切

今回の記事を参考にして、不要な特許の売却を実施し、事業の効率化や再活性化を目指してみてはいかがでしょうか。

活用できていない特許は負債として負担になってしまっている

特許は、業務上で活用できていない場合は企業にとっての負債として残り、経費負担の要因となります。

特許を取得した当初は、事業戦略上必要であったり企業のコア事業として活用したりと、何らかの目的を与えられていたと考えられます。

しかし、何らかの事情により取得した特許を活用しなくなるケースは、どの企業においても起こり得る状況です。

活用できていない特許を考えるうえでの重要なポイントとして、以下の3つの視点で解説します。

- 特許を維持更新するためには一定の費用が必要

- 特許本来の役割や機能を持っていないものは負債と考える

- 特許で収益を生む方法の1つとして売却という選択肢がある

自社の特許戦略を見直すうえで重要な点であるため、ぜひ参考にしてください。

特許を維持更新するためには一定の費用を特許庁に支払う必要がある

取得した特許を維持更新するには、一定の費用を支払う必要があります。

一度取得した特許は、放置していると権利を喪失してしまうため、更新手続きが不可欠です。

特許の更新手続きには、以下の更新手数料を納付します。

| 第1年から第3年まで | 毎年4,300円+(請求項の数×300円) |

|---|---|

| 第4年から第6年まで | 毎年10,300円+(請求項の数×800円) |

| 第7年から第9年まで | 毎年24,800円+(請求項の数×1,900円) |

| 第10年から第25年まで | 毎年59,400円+(請求項の数×4,600円) |

特許権は原則20年で消滅しますが、特許の内容によっては、別途延長の手続きをすると最大25年まで継続できる場合があります。

更新期限までに手続きをしないと、20年を待たずに権利が失効してしまうため、事業上必要な特許は忘れずに手続きをしましょう。

特許本来の役割や機能を持っていないものは負債と考える

特許は、事業上で活用する本来の役割や機能を発揮していないと、企業にとっては負債として考えなければいけません。

特許を維持するには、一定の更新料を支払う必要があります。

年数が経過するごとに支払う金額も上がっていくため、さらに負担は増えるでしょう。

本来、特許権は企業にとって事業戦略の根幹を担う重要な権利です。

しかし、事業上で活用できていないのであれば、自動的に費用を発生させてしまうため負債になってしまっています。

企業によっては、現状の戦略では活用できないとしても、特許を喪失するのに抵抗を感じて更新料を支払うケースもあるのではないでしょうか。

効率のよい企業経営のためには、特許の状況を定期的に確認し、不要なものは維持以外の対処方法を検討してみてください。

特許で収益を生む方法の1つとして売却という選択肢がある

特許で収益を生む方法の1つとして、特許売却という選択肢があります。

休眠資産あるいは負債となってしまっている特許を売却すると、キャッシュが獲得できて企業においては資産の増加につなげられるでしょう。

売却をすると獲得した特許権が第三者に移転され、更新料の負担をする必要もなくなります。

特許の内容によっては、想定よりも高額での売却ができる可能性もあります。

売却する相手によっては、当該特許によって協業や共同研究への展開がなされるかもしれません。

眠っている特許権がある場合は、売却の実施により収益化や先の展開を検討してみてはいかがでしょうか。

特許を第三者に売却して資金を得る仕組みを理解しよう

特許は、第三者への売却が可能です。

特許を維持するには所定の更新料を支払う必要があるため、事業上で不要になった場合は売却を検討するとよいでしょう。

特許の売却をする際は、手続き後のトラブルを回避するため、契約書を取り交わすなどして各種条件の明瞭化が不可欠です。

特許を第三者に売却する手続きに関して、以下の3つの視点で解説をします。

- 特許は第三者に売却して資金化できる資産である

- 特許権を移転するには主に2種類の方法がある

- 特許の移転とライセンス供与は仕組み上の明確な違いがある

特許の売却を検討するうえで知っておきたいポイントであるため、ぜひ参考にしてください。

特許は第三者に売却して資金化できる資産として活用できる

特許は、適切な手続きを踏むと第三者に売却して資金化が可能な資産です。

特許を出願した後の場合は、特許庁に対して出願人名義の変更手続きを行います。

特許は、出願前でも売却が可能です。

たとえば、別の企業および団体と共同で研究を行い技術を発明したとします。

一方の企業や団体が、当該発明を単独で特許申請したいと考える場合に、出願前売却の手続きが発生します。

出願前の場合は、秘密保持契約の締結などを行うとよいでしょう。

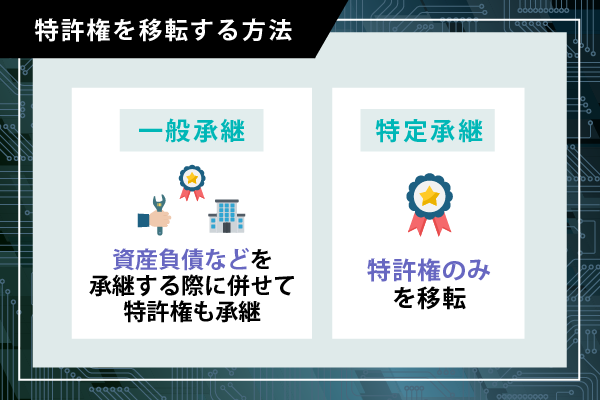

事業に活用していない特許権を移転するには主に2種類の方法がある

特許権の移転には、主に以下の2種類の方法があります。

- 一般承継

- 特定承継

一般承継とは、企業を相続したり合併したりして、権利や義務および資産負債をすべてまとめて承継する一貫で特許権も譲り受ける手続きのことです。

一般承継の場合、本来は特許庁に対して移転登録申請を行うのが正しい対応ですが、実体としては手続きをしなくても自動的に特許権が移転されます。

一方、特定承継とは任意の第三者に対して特許権のみを移転することです。

特定承継の場合は、特許庁に対し移転登録申請を行わないと、特許権は移転されません。

そのため、特定承継を行う場合は売却先との契約書締結や売買代金の決済のみでなく、特許庁への手続きを忘れないようにしましょう。

特許の移転とライセンス供与は仕組み上の明確な違いがある

特許を活用して収益を生む方法として、売却以外にライセンス供与という手段があります。

ライセンス供与は他社への使用を認めるもので、あくまで所有権は自社にあります。

一方、特許権の移転は権利の所有者が変更される手続きです。

一般的に、ライセンス供与よりも特許の移転のほうが得られる対価は多くなります。

しかし、いったん権利を手放すと当該特許に関連する事業展開ができなくなるでしょう。

活用していない特許の収益化を検討する際は、売却するかライセンス供与で活用するかを十分に検討したうえで判断する必要があります。

特許売却の基本的な流れを手続き開始前に理解しておこう

特許売却を行うためには、さまざまな手続きを経る必要があります。

特許は、貴重な資産であり収益を発生させる要素であるため、売却手続き後に企業間のトラブルに発展しないように適切な対処が大切です。

特許売却の基本的な流れに関して、以下に順を追って解説します。

- 売却手続きを開始する前に必要な準備と確認を確実に行う

- 特許売却の価値を見極めて市場における価格の相場を把握する

- 売却を検討している自社の特許を必要とする買い手を探す

- 特許売却達成に向けて買い手側と交渉および契約手続きを行う

- 買い手との契約を終えた後に特許庁に対する権利移転の手続きを行う

以下の内容を参考にして、特許売却を適正に完結させられるよう、あらかじめ基本的な流れをつかんでください。

売却手続きを開始する前に必要な準備と確認を確実に行う

売却手続きを開始する前に、準備したい点や確認事項がいくつかあります。

主な事前準備および確認事項の内容は、以下のとおりです。

- 売却の目的と方針の明確化

- 権利状況の確認

- ライセンス契約の有無

最初に、売却の目的および方針を明確にするのは重要です。

事業上使用しない特許のため維持費の削減であるのか、大手企業に譲渡してさらに技術を効果的に活用したいのか、目的によって売却のタイミングや希望額が変わってきます。

続いて、当該特許の権利関係を確認するのも大切です。

更新料納付漏れによる失効の有無や共同出願の有無など、売却時に関連する権利の状況を把握しておきます。

さらに、ライセンス契約が残っていないかも確認しましょう。

他社とライセンス契約を締結し、効力が残っている場合は、売却後も使用権が維持される可能性があります。

手続き後のトラブルを未然に防ぐ意味で、以上のような確認や準備を行うのは、特許売却において欠かせない対応です。

特許売却の価値を見極めて市場における価格の相場を把握する

事前準備を終えたら、売却する特許の価値を見極めましょう。

特許は、上場証券のように市場での客観的な価格が存在しません。

そのため、さまざまな側面から当該特許の価値を見極めて売却する価格設定をする必要があります。

特許の価値を見極める際の判断基準としては、以下のようなものが挙げられます。

| 技術の独自性 | 独自性や希少性が高いほど価格を高くできる |

|---|---|

| 市場性および需要 | 関連する市場の規模や成長性および需要が影響する |

| 残存期間 | 原則20年の特許権の残存期間が長いほど価値がある |

具体的な計算方法の内容については、後述します。

売却を検討している自社の特許を必要とする買い手を探す

売却価格を想定した後は、売却対象の特許を必要とする買い手探しをします。

需要が似ている同業他社が買い手となるケースが多いですが、別分野の事業者が新規事業展開を目指して特許の購入を希望する場合も少なくありません。

買い手探しには、取引関係のある会社や同業他社に直接連絡をする方法があります。

より広範囲に買い手を求める際は、特許専門の仲介業者やコンサルタントに相談するのが有効な手段です。

近年は、特許の売買を専門に取り扱うオンライン上のプラットフォームが増えており、便利に売買ができるようになっています。

プラットフォームを活用した特許売買をする際は、情報公開の範囲や秘密保持など、不利益にならないような配慮を自社で行う必要があります。

特許売却達成に向けて買い手側と交渉および契約手続きを行う

買い手候補が選定出来たら、特許売却に向けて具体的な交渉を開始します。

交渉において最も重要な要素の1つは、価格設定です。

価格面で折り合いがつかず交渉が難航するケースが多いため、自社で設定した売却希望額の根拠を明確に示せるよう準備しておきましょう。

契約締結に際しては、売却完了後に互いの認識において齟齬が生まれてトラブルにならないよう、契約書の内容精査が大切です。

特に、売却後の権利関係や譲渡範囲を、条文にして明確化します。

金額の設定や契約書の条文の精査については専門的な要素が多く関係するため、弁護士や弁理士などの専門家の力を借りるのが一般的です。

買い手との契約を終えた後に特許庁に対する権利移転の手続きを行う

買い手との交渉や契約締結および決済が終わった後は、特許庁に対する権利移転の手続きを忘れずに行ってください。

契約締結を終えたとしても、特許権が変更されたわけではありません。

特許庁に対して、特許権移転登録申請書および契約書など必要書類を提出して、登録免許税を納付する必要があります。

手続き自体は買い手側が行うケースが一般的ですが、必要書類への署名押印等の協力を求められます。

売却代金の決済は、特許庁への届け出および権利の譲渡が完了してから実施するケースも多いです。

特許売却は、完了するまで数ヶ月から半年程度かかるのが一般的であるため、権利の残存期間なども考慮しながら早めに取りかかるほうがよいでしょう。

特許を売却する前に価値評価を行い金額の目安を把握する

特許売却をする際には、買い手側に価格を提示する必要があります。

可能な限り高額で売れるほうがよいのは当然ですが、売却価格に客観的な裏付けがないと買い手側も納得できないでしょう。

特許売却の交渉時に提示する価格は、当該特許の価値評価を適切に行ったうえで算出するのが大切です。

特許売却時に行う価値評価の方法や具体的な計算方式などに関して、以下の3つの視点で解説します。

- 売却対象になっている特許の価値評価をする主な手法は2種類

- 売却金額を算出する際に用いる方法は主に3種類ある

- 市場の将来性や技術の独自性が価値評価に影響を及ぼす要因

特許の価値評価は専門的で難解な内容を伴うため、専門家と相談しながら対応するのが一般的です。

売却対象になっている特許の価値評価をする主な手法は2種類

売却を検討する特許の価値評価をする方法は、主に以下の2種類です。

- 技術的および法的な評価をする定性的評価

- 金銭的な価値を評価する定量的評価

どちらか一方で価値評価を行うというよりは、両方の視点から複合的に取り組むのが一般的です。

特許の価値評価は、専門的な要素が多く存在するため、一般的には専門家と相談しながら行います。

しかし、専門家に依存していては自社での判断能力がいつまでも醸成されません。

以下で紹介する内容を理解し、自分たちでも検討しながら試算を行っていくとよいでしょう。

技術的および法的な評価をする定性的評価

定性的評価は、技術的および法的な評価を行う手法です。

そもそも定性的とは、対象物を数値ではなく言葉や性質および印象などで捉えることを指します。

特許を定性的に評価する際には、以下のようなポイントを主眼にします。

- 基礎的な技術かどうか

- 既存技術を単に改良した技術かどうか

- 権利化されている

- 権利残存期間が十分ある

- 有効な権利であり無効理由がない

当該特許が、買い取る価値のあるものであると判断する前提条件のような役割を担うのが、定性的評価です。

金銭的な価値を評価する定量的評価

定量的評価とは、当該特許の金銭的な価値を評価する手法のことです。

定量的評価により、特許売却の具体的な金額を算定するに至ります。

特許の運用においては、以下のような定量的評価を実施するケースが多いです。

- 企業が保有している技術の経営資産としての価値

- ライセンスを行う場合のロイヤリティ額

特許売却を行う際は、定性的評価に続き定量的評価を実施し、適切な売却金額の算定を目指しましょう。

売却金額を算出する際に用いる方法は主に3種類ある

定量的評価の際に、売却金額を具体的に算出する方法は、主に以下の3種類です。

| 名称 | 別称 | 特徴 |

|---|---|---|

| コストアプローチ | 原価法 | 対象の特許を入手するために要した費用を積算して資産価値を算出する |

| マーケットアプローチ | 取引事例比較法 | 取引市場における一般価格を参考にして価値評価を行う |

| インカムアプローチ | 収益還元法 | 将来期待される経済的利益をもとにして資産の価値を評価する |

コストアプローチは、評価額を客観的に決めるのが容易である利点がある反面、将来的な収益価値の反映ができない欠点があります。

マーケットアプローチは、市場相場を採用できるため客観性が高い反面、市場での取引価格が存在しない特許の場合は採用できないのが欠点です。

インカムアプローチは、価値概念に近い性質を持つとされ近年は主流の評価方法と考えられているものの、計算方法に恣意性が残るため客観的な数値の設定に課題が残ります。

専門家と相談しながら、どの方法の算定方法が適しているかを検討しましょう。

市場の将来性や技術の独自性が価値評価に影響を及ぼす要因

特許の価値は、市場における将来性や技術の独自性が大きく影響します。

たとえば、AI技術や再生可能エネルギーなど将来性の高い市場に関連する特許の場合は、高い価値があると評価される傾向にあります。

一方、縮小傾向にある市場に関連する特許は、いかに優れた技術を備えていたとしても高い評価を得られないケースが多いです。

さらに、別の方法で簡単に代替できない独自性の高い技術の特許は、高く評価されるでしょう。

特許の価値は、技術そのものに加えて市場の将来性と技術の独自性など、総合的に考慮して算定するのが正しい考え方です。

特許を可能な限り高額で売却するためのポイントを押さえよう

特許を可能な限り高額で売却したいと考えるのは、誰しも同じでしょう。

正確な価値評価を行い、適正価格で交渉をするとしても、少しでも高く売却したほうが企業の業績向上につながります。

売却対象の特許が価値の高いものであると買い手側に認識されるように、工夫してみてはいかがでしょうか。

特許を高額で売却するために押さえておきたいポイントとして、以下に3点紹介します。

- 特許が持つ技術や市場価値の具体的な裏付けを整理する

- 権利関係および契約関係を整理して正常性を証明する

- 売却先の選定と複数の特許を組み合わせる戦略も考慮する

有利な条件で特許売却を行えるよう、今回紹介するポイントをぜひ検討してみてください。

特許が持つ技術や市場価値の具体的な裏付けを整理する

高額での特許売却を目指すうえで、当該特許が持つ技術や市場価値の裏付けを整理して、買い手に明瞭に説明できるようにしておくのは重要です。

売却する特許がどのような課題を解決して技術的な優位性を持っているか、実証データや試験結果による裏付けを明示できると、買い手に信頼感を与えられます。

特許が関連する市場の将来性や成長率を説明したうえで、当該技術の優位性を示すのも効果的です。

類似した特許との違いや競争力の高さを、具体的な数値で示すなどの情報提供をするのもよいでしょう。

客観的に評価できる事実で裏付けを行い、譲渡対象の特許が高い価値を持っていると買い手に理解させるのが大切です。

権利関係および契約関係を整理して正常性を証明する

売却の交渉に移行する前に、当該特許の権利関係や契約関係を整理して、正常性を証明するのも重要です。

主に、以下のような点を整理して売却して問題がないかを確認します。

- 特許更新料の滞納がない

- 他者とのライセンス契約が残っていないかどうか

- 共同出願者の有無

特許は更新手続きをしないと権利が喪失してしまうため、特許更新料を適正に支払って特許権が継続している点を確認します。

ライセンス契約による権利期間が残っていたり共同出願者がいる場合は、買い手にとって特許使用上の制限が残ってしまうため、売却交渉前に整理しておく必要があります。

買い手が納得の上で特許を購入できるよう、権利関係や契約関係を明瞭にしておきましょう。

売却先の選定と複数の特許を組み合わせる戦略も考慮する

特許を高額で売却するためには、買い手の選定および複数の特許を組み合わせた戦略を加味して検討するとよいでしょう。

当該特許に価値を見出せる売却先のほうが、高値での売却が可能になります。

基本的には、特許の技術と関連性の高い同業他社が一般的な買い手候補となります。

しかし、別分野の企業においても新規事業展開などにより特許を求めているケースもあるため、広範囲で売却先候補を選定する姿勢が重要です。

売却先の選定を広範囲に行うとともに、自社の特許ポートフォリオを整理して複数の特許を同時に売却する戦略も検討してみてください。

特許売却後に税金負担と契約関係についても配慮する

特許を売却した後は、税金負担や手続きについて考慮する必要があります。

売却時の契約内容によっては、特許売却後も一定の権利が残り、買い手との関係性に留意しなければならない場合もあります。

特許売却後は、トラブルに発展しないように税務面や買い手との関係性において適切な対処を行うのが重要です。

特許売却後に税務面や契約面で押さえておきたいポイントを、以下の2つの視点から解説します。

- 特許を売却すると法人税などの税金負担が発生するのが一般的

- 特許売却後の問題発生を避けるため契約関係の整理が重要

以下の内容を参考にして、売却後もトラブルなく手続きを終えられるようにしましょう。

特許を売却すると法人税などの税金負担が発生するのが一般的

特許を売却した際は、税金負担が発生するのが一般的です。

譲渡時に売却益が発生した場合は、法人税の課税対象になります。

売却益の算出方法は、基本的に以下の計算式で行います。

売却益=売却額ー帳簿価額(取得原価ー減価償却累計額)

さらに、特許の売却は消費税法上でも課税対象に含まれるため、契約書上に消費税に関する内容を盛り込んで税務計算に含める必要があります。

法人税に関しては、2025年から開始されたイノベーションボックス税制を活用すると、税負担の軽減が可能です。

売却先が国内法人である点など、適用には条件が設けられているため、最新の税制を確認して可能な範囲で積極的に活用しましょう。

特許売却後の問題発生を避けるため契約関係の整理が重要

特許を売却した後は、税金面での負担に加えて契約関係に付いても配慮する必要があります。

買い手側とすれば、すべての権利を行使できると思って購入に応じているかもしれないため、契約内容の共有を確実に行うのが大切です。

以下に、特許売却後にトラブルに発展するケースが多い2つのポイントを紹介します。

- 通常実施権の留保により売却後も一定範囲で権利を行使できる

- 特許に関連する新技術の帰属先で問題になる

特許売却後のトラブルを未然に防ぐため、契約関係の整理は確実に行いましょう。

通常実施権の留保により売却後も一定範囲で権利を行使できる

通常実施権の留保を契約内容に盛り込んでいた場合は、売り手側は一定の範囲で当該特許権を行使できます。

通常実施権とは、特許権者の許可なしで特許発明を実施できる権利のことです。

契約上で通常実施権の留保を定める場合は、売り手側が行使できる権利の範囲を明確にするのが大切です。

買い手側が想定する範囲以上の権利行使をしてトラブルに発展するケースが多いため、契約書上で権利の範囲を明確にするとよいでしょう。

特許に関連する新技術の帰属先で問題になる

特許に関連する新しい技術が、売り手と買い手のどちらに帰属するのかで、争議の原因になるケースもあります。

特許を売却した後、当該技術を基礎として改良技術や派生技術が生まれた際に、新しい技術の帰属先が問題になる場合が多いです。

特許売却時の契約で新技術の帰属について明確化しておかないと、売り手が開発した新技術が買い手側に帰属したり、買い手側が開発した技術を売り手側が使用する際に制約が加えられたりする恐れがあります。

特許売却の契約をする際は、改良発明の帰属について明記し、かつ共同研究や利用に関するライセンス条件などについても明確にしておくとよいでしょう。

使用していない特許を売却して事業の再活性化を目指そう

本来は企業にとっての貴重な資産となる特許は、事業に活用しないと逆に負債として経営効率を悪化させる要因になってしまいます。

使用しない特許で収益を生む手段として、売却という選択肢があります。

特許売却時は、買い手の選定や価値判断など難しい課題が多いです。

弁理士や弁護士などの専門家と相談しながら、売却ごとのトラブルを避けるために適切な売却手続きを行う必要があります。

自社で保有する特許の整理を行い、活用できていない特許がある場合には、効率性を高めるためにどうすればよいか売却という手段を含めて検討してみてください。