取得した特許で利益を得たり、事業を拡大したりする方法を検討するとき、知りたいのは最善な契約のポイントです。

- 特許使用料の基本

- 特許使用料の相場

- 特許使用料の計算方法

- 契約時の基本

- 特許使用料の重要ポイント

- 節税対策

- 特許使用料を最大化するための戦略

特許使用料を最大化するためには、しっかりとした事前準備が大切です。

このページを最後まで読み、安定した特許使用料を獲得しましょう。

特許使用料とは何かを基本から仕組みまでくわしく解説

ここでは、特許使用料の定義や仕組みについてまとめています。

特許権はライセンス契約により使用料を得られる

特許使用料はロイヤリティともよばれ、特許権を取得した発明を第三者が使用する際に発生します。

特許使用料は、発明する際に費やした時間や労力、費用に対して特許権者に支払われる対価です。

特許権を取得すると、独占して発明を使用できるだけではなく、ライセンス契約によって利益を得られます。

特許を取得した知的財産を無断で使用すると、特許権の侵害となり損害賠償や差し止め請求が行われる場合があります。

特許使用料は話し合いで決める

特許使用料は明確な規定がなく、特許権者と使用者との話し合いによって決められます。

ライセンス契約は、特許権者と発明を使用したい個人や企業との間で決められる法律的な合意です。

多くの利益を得たい特許権者と、安く使用したい使用者の話し合いでは、意見の合意が難しい場合があります。

使用料の協議が難航した場合に採用されるのが、使用料を相場の範囲内に設定する方法です。

特許権を持つ特許権者と使用する実施者の関係は重要

発明が最大限に活用されるためには、特許権者と実施者の良好な関係が重要です。

特許権は譲渡が可能なため、必ずしも特許権者が発明者とは限りません。

実施者とは、特許発明を使用して製品の生産や販売を行う個人や企業を指し、ライセンシーともよばれる存在です。

実施者は、特許権者に特許使用料を支払います。

長期的な協力関係を結び、円滑なコミュニケーションやトラブルを迅速に解決するには、良好な関係が必要です。

特許使用料の相場は技術分野によって違う

特許使用料の相場は、技術分野によって大きな違いがあります。

ここでは、特許使用料の相場や計算方法の種類についてまとめています。

一般的な特許使用料の相場は平均3.7%

通常実施権の特許使用料の平均は、全技術分野で売り上げの約3.7%です。

技術分野によって差があり、相場は3~5%となっています。

専用実施権の特許使用料の相場は、売上の約10%です。

一般的に専用実施権は独占できるため、使用料が高く設定されています。

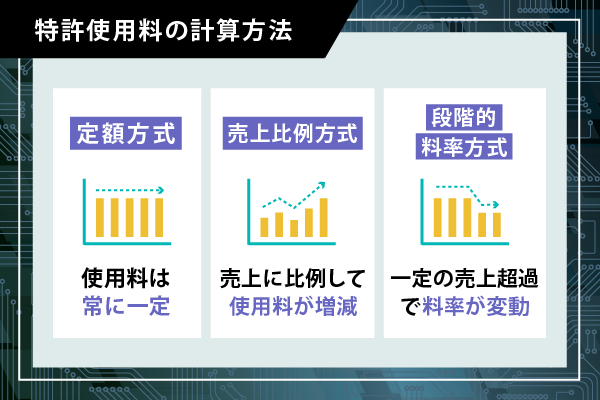

特許使用料の計算方法は定額方式、売上比例方式、段階的料率方式がある

特許使用料の計算方法はさまざまなものがあり、主な計算方法は以下の通りです。

定額方式

売り上げにかかわらず、契約時に決めた一定の使用料を支払う方法です。

定額方式は計算方法が簡素で、売り上げなどに対する詳細な計算が不要なため、定期的な管理コストがかかりません。

ただし、契約時に金額や支払い時期が決められるため、使用者は事業の売り上げが減少しても決められた使用料の支払いが必要です。

特許権者においては、使用者が予想以上の売り上げになったとしても使用料が固定のため、利益が減少する可能性があります。

(例)毎年1,000万円を固定で支払う

売上比例方式

売り上げに比例して、使用料が増減する計算方法です。

特許権者において、使用者の売り上げが増加すると使用料も増加する点はメリットといえます。

反対に使用者の売り上げが減少すると、使用料も減少する点がデメリットです。

さらに、売り上げに対して詳細な計算をしなければならないため、手間や管理コストが発生します。

(例)毎月、売り上げの5%を支払う

段階的料率方式

一定の売り上げを超えると、料率が変動する計算方式です。

製品の立ち上げ時はライバルが少なく高値販売が可能なため、利益を得られる可能性が高く、普及期に入ると利益が減少する量産製品に向いています。

(例)売り上げが1億円までは0.5%とし、1億円を超えた部分は0.25%を支払う

他に、契約時に一定の契約料を支払う場合もあります。

業界別の特許使用料は知的財産の価値で決まる

業界別の特許使用料の平均は知的財産としての価値が高い場合、使用料が高くなる傾向があります。

「平成22年3月株式会社帝国データバンク」の報告書によれば、業界別の特許使用料は以下の通りです。

- ソフトウェア6.3%

- 医薬6.0%

- 化学4.3%

- マイクロ構造技術、ナノ技術4.1%

ソフトウェアや医薬品分野の使用料の平均は、6%を超えています。

使用料が高くなる理由は、研究開発コストが高額であり、知的財産としての価値が高いためです。

契約時は許諾範囲や契約期間を明確にする

契約時は、許諾範囲や契約期間を明確にする必要があります。

その他、契約時に重要なポイントを紹介します。

ライセンス契約で明確にするのは10項目

ライセンス契約で明確にすべき内容は、10項目あります。

- 実施権の種類(許諾範囲)

- 契約期間

- 地域

- 内容

- 特許使用料(ロイヤリティ)

- 支払い方法と支払い時期

- 改良技術、改良発明

- 第三者の特許等の侵害

- 契約終了後の措置

- 外為法上の措置

この中でも、特に注意して決めるべき項目を詳しく解説します。

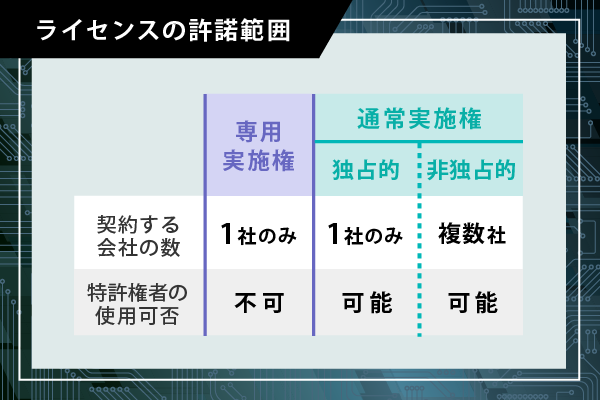

許諾範囲は独占契約と非独占契約がある

ライセンスの許諾範囲には、専用実施権と通常実施権があります。

さらに、通常実施権は独占的通常実施権と非独占的通常実施権にわかれています。

- 1社のみのライセンス

- 特許権者も実施できない

- 使用者から高額の対価を受け取れる

- 1社のみのライセンス

- 特許権者も実施可能

- 使用者から高額の対価を受け取れる

- 複数社にライセンスできる

- 特許権者も実施可能

- 複数社から対価を受け取れる

一般的に独占的な権利を与えると、1社で市場を独占できる分、高額な使用料を受け取れます。

しかし、独占権を与えた使用者の事業が思うように伸びなかった場合、期待していた使用料を受け取れない可能性があります。

専用実施権は通常実施権よりも高額な使用料を受け取れますが、特許権者も実施できなくなるため、慎重な検討が必要です。

契約期間やどの商品に使用が可能か、販売可能な地域もあわせて検討します。

契約期間と更新条件は明確に記載する

契約期間およびその更新条件については、契約締結の段階で十分に合意し、具体的な内容を明確にします。

独占的ライセンスの契約期間は、慎重に検討する事項です。

事業が想定外に成長しなかった場合に備えて、期間を短めに設定するか、売り上げの条件次第で解除できるような条項を事前に設けます。

契約期間を決める際は、始期と終期の明確な記載が大切です。

ライセンスの更新条件も、契約時に明確に記載するべきものです。

契約期間満了時に市場動向が変化している場合や、契約企業の業績が思わしくない場合に対応できるよう、条件を設定します。

思いもよらず自動更新になっていたなど、もめ事にならないようにしっかりとした規定が大切です。

特許使用料には節税対策や税制優遇措置がある

特許使用料は個人では所得税、法人では法人税が課税されますが、節税対策や税制優遇措置があります。

ここでは、特許使用料の経費計上のポイントや、税制優遇措置について解説しています。

特許使用料はできるだけ売上高として計上する

特許使用料の収入は、売上高または営業外収益として計上されます。

経費として計上できるのは、特許権維持費や弁理士費用です。

国内取引と海外取引では税務上の違いがある

国内と海外では、税務上の違いがあります。

法人の場合、国内取引では特許使用料に法人税と消費税が課せられます。

海外企業から受け取る特許使用料は、各国の源泉徴収税がすでに課せられている場合があり、国内で課税されると二重課税です。

この場合、確定申告で外国税額控除を受けられます。

租税条約を締結している国では、届出を行うと源泉税が免除や軽減される場合があります。

消費税は、海外取引では輸出免税により非課税です。

知っておくべき税制優遇措置はイノベーション拠点税制

ここでは、所得が控除される税制優遇措置、イノベーション拠点税制を解説します。

令和7年(2025年)4月1日に施行され、措置期間は7年間です。

施行開始日以降の事業のうち、対象となる特許権由来の所得が30%控除されます。

今後詳しい情報は更新されるため、確認が必要です。

参照元:イノベーション拠点税制

特許使用料を最大化するためには戦略が重要

取得した特許権の利益を最大にするためには、戦略をたてる必要があります。

戦略をたてる際は、自社の特許の価値を理解し、ライセンス契約の種類を工夫します。

高額の使用料を得るための特許戦略は特許の価値を理解する

特許使用料を最大にするために、自社の特許の価値や市場での優位性を把握し、ライセンス料や使用範囲の目標を決めます。

最低限許容できる落としどころを、事前に決めるのも大切です。

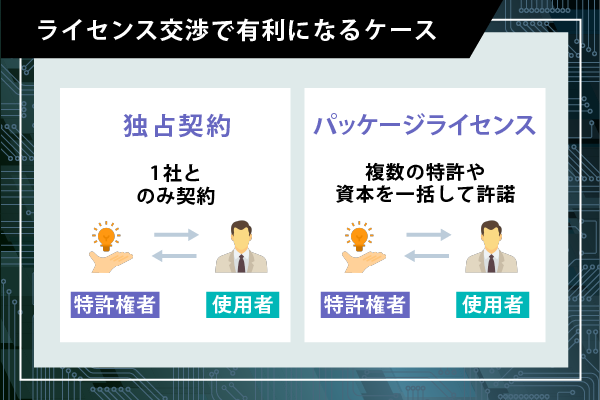

交渉で有利になる独占契約とパッケージライセンス

ライセンス交渉を行う際、独占契約とパッケージライセンスは有利になります。

独占契約

独占契約では、特許権者は非独占的契約よりも高額な使用料を受け取れます。

しかし、複数の事業者と契約するか1社に独占契約をした方が利益が大きくなるか、慎重な見極めが大切です。

使用者は、高い使用料を払って独占する価値がなければ、交渉が成立しない可能性があります。

特許権者と使用者の双方に最大のメリットがある場合、独占契約は大きい利益が見込めます。

パッケージライセンス

パッケージライセンスは、1つの契約で複数の特許を組み合わせてライセンスする方式と、技術など必要な設備や資本を一括して許諾する方式です。

特許権者は複数のライセンスをまとめて契約できるため、利益が大きくなりますが、使用者の負担は大きくなります。

実施に直接必要のない技術が含まれると、公正取引関係法規に違反する可能性があるため、慎重な実施が必要です。

実例紹介:成功したライセンス契約の事例

物流事業で活用できるドローン技術「4D GRAVITY®」で特許を取得した株式会社エアロネクスト

安定した飛行技術を搭載したドローンで特許を取得し、知的財産を有効に使用した経営戦略で事業を拡大しています。

セイノーHDと共同開発でスマート物流の仕組みを作り、各自治体と提携し社会実装を行っています。

特許使用料を最大活用するには事前調査が大切

特許権を最大限に生かすためには、交渉の事前調査が大切です。

ここでは、事前調査のポイントをまとめました。

特許使用料の相場は参考にならない場合がある

特許使用料を決定する際、スタートアップ企業の場合、相場は参考にならない可能性があります。

双方が納得できる使用料を決定する際に大切なポイントは、特許技術の独自性や市場規模などの十分な事前調査です。

契約前は相手企業や市場の調査が大切

契約前の準備は、希望通りの契約を結ぶために非常に大切です。

契約前に確認する事項

相手企業の実績、ライセンス経験、技術レベルや経営基盤などの事前調査は必要不可欠です。

市場の大きさと拡大の可能性や競合の存在、使用者のシェアと拡大の可能性を事前に調査します。

このページでは、自身の特許権を収益化する際に必要な基本知識やポイントを解説しました。

特許権の使用料を最大化するためには、事前の準備が大切です。

しっかりと目標と戦略を立て、安定した特許使用料を獲得しましょう。