国内外の経済状況の変化に伴って企業において知的財産を保護するだけでなく、どのように活用していくのかがますます重要視されています。

そのため、知的財産の保護や活用が十分にできていない企業においては、適切な管理や戦略が必要です。

特許や著作権などの権利を守るのはもちろん、それらを戦略的に活用できれば企業の成長や価値の向上につながります。

この記事では、知的財産を保護するだけでなく、活用して競争力の強化に役立つ方法についてわかりやすく解説します。

- 知的財産権の種類と保護が重要な理由

- 知的財産権侵害の訴訟リスクと対応策

- 知的財産を戦略的に活用するポイント

企業の担当者や知的財産の戦略的な活用方法を知っておきたい人は、ぜひ参考にしてください。

知的財産は企業の貴重な資産であり適切な保護が不可欠である

知的財産とは、人の創造で生み出された財産価値のある情報のことです。

参照元:知的財産侵害物品の取締り

知的財産は、主に技術や発明、知見や芸術作品などの形を持たない無形資産を指します。

企業にとって知的財産の適切な管理や保護は自社の技術やブランドを守るだけでなく、市場で優位性を確保するためにも大切です。

知的財産には、創作者の権利を一定期間保護する知的財産保護制度というしくみがあります。

参照元:第12章知的財産保護制度

知的財産保護制度は、人々の創造活動を促進する目的として設けられました。

その背景には、創られた産物が経済や産業の発展において重要な役割を果たしているという理由があります。

知的財産の権利で代表的なものは、以下のとおりです。

- 特許権

- 商標権

- 意匠権

- 著作権

- 営業秘密

これら知的財産権の組み合わせによって、競合他社の模倣や不正利用の防止につながります。

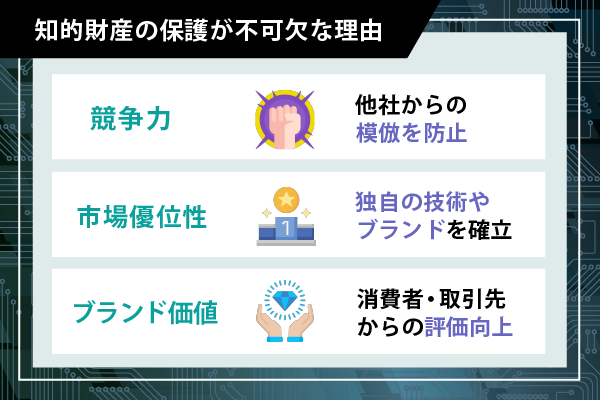

企業においてなぜ知的財産の保護が重要なのかは主に3つの理由がある

企業にとって知的財産の保護が重要であり、不可欠である理由は主に以下の3点です。

- 競争力

- 市場優位性

- ブランド価値

そして、企業のブランドや製品名が他社に模倣されなければ、独自の技術やブランドで市場の地位が確立できます。

さらに、知的財産は企業からの信頼されている証となるため、消費者や取引先からの評価が向上してブランド価値も高められるでしょう。

このように知的財産の保護はリスク対策だけでなく、市場で新たな収入源を生むための企業戦略の重要な一環となっています。

企業が知的財産を守るために知っておきたい保護手段

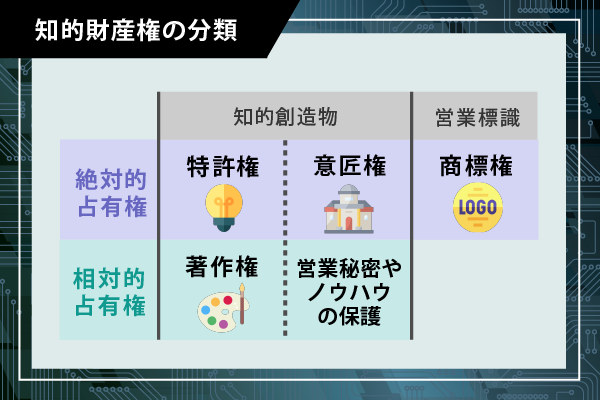

知的財産権には、主に以下の2種類があります。

- 創作意欲の向上を目的とした知的創造物に関する権利

- 使用者の信用を守る目的である営業標識の権利

知的財産権の中で、特に企業の担当者が知っておきたい知的財産の種類は以下のとおりです。

| 知的創造物に関する権利 | ・特許権:発明の保護 ・意匠権:物品や建築物などデザインの保護 ・著作権:創作物の保護 ・営業秘密やノウハウの保護 |

|---|---|

| 営業標識についての権利 | ・商標権:商品やサービスの保護 |

上記の中でも特許権や意匠権、商標権は同じ内容のものに対して独占的に管理できるという理由から、絶対的独占権と呼ばれています。

そして著作権や営業秘密、ノウハウの保護については、他人が独自に創作したものに適用されないため相対的独占権とされています。

それぞれの権利についての詳しい説明は、以下のとおりです。

特許権は新しい技術や発明を保護するための権利である

特許権は、企業や個人が開発した新しい技術や発明を保護するための重要な権利です。

特許権の保護対象は発明であるため、例えば自然法則に関係するアイデアや集客を目的とした事業アイディアなどは対象外となります。

特許を取得すると時間と資金を投じて開発した研究技術を独占的に使用できるだけでなく、市場で優位性も確保できます。

特許権の取得には、基本的に以下の手続きが必要です。

- 特許庁に特許出願を申請

- 出願から3年以内の出願審査請求

- 特許審査官による審査

- 審査通過後に登録料の納付

特許権の権利期間は、原則として出願日から20年間です。

商標権は企業のロゴや商品名などを保護するための権利である

商標権は自社のロゴや商品名、スローガンなどを他社と区別するための権利です。

商品やサービスの品質を示すだけのものや、公共機関のマークと似ているものについては対象外となります。

ロゴや商品名などは消費者からの信用と深く関わるため、取得すると第三者の無断使用を防ぎ、消費者からの信頼も高められます。

商標権も特許権と同様に、特許庁に出願して審査などの手続きが必要です。

商標権の権利期間は登録日から10年ですが、更新の手続きを行うと10年ごとに延長できます。

ただし、期限が切れてしまうと商標権の権利が消滅するため、更新の手続きは事前に済ませておいてください。

そして、商標トラブルを防ぐために出願前には先行商標調査を利用して、類似の商標登録がないかを確認しておきましょう。

すでに類似の商標が存在する場合、登録ができないだけでなく無断で使用すると商標権の侵害にあたる可能性もあります。

意匠権は製品のデザインを保護するための権利である

意匠権は、製品のデザインを保護して独自性を守るための権利です。

意匠権の取得は企業が創造したデザインを他社に模倣されるのを防ぐほか、デザインの独自性を確保し、結果としてブランド価値の向上に貢献できます。

意匠権は特許権や商標権と似ていますが、それぞれの保護対象が異なります。

特許権は技術的な発明、商標権は商品やサービス名称を保護する権利であるのに対し、意匠権は製品の形状や模様などの視覚的特徴が保護の対象です。

意匠権を取得するためには、特許庁に出願して審査を通過する必要があります。

そして権利の存続期間は、原則として登録から25年です。

著作権は創作物を保護するための権利である

著作権は、創作活動による文化の発展を目的としてつくられた権利で、著作権の保護や利用のルールが定められています。

保護の対象となるのは、以下のような創作物です。

- 小説や文学など言語の著作物

- 映像や音楽などの著作物

- 絵画や彫刻など美術の著作物

- コンピュータープログラム

上記のほか、企業が制作したソフトウェアやWebコンテンツ、広告デザインなども著作権の対象となります。

そして著作権の権利期間は一部例外はありますが、原則として創作してから著作者の死後70年までとされています。

参照元:著作権登録制度

企業の活動において画像や音楽などを使用する際、著作権があるものを無許可で商用利用すると権利侵害の可能性があるため気を付けましょう。

企業内で著作権に関して社員教育を行い、無意識に権利侵害とならないような対策を講じるのが大切です。

営業秘密やノウハウは不正競争防止法で保護される権利である

営業秘密やノウハウは知的財産の一部であり、不正競争防止法という法律によって保護されています。

参照元:不正競争の防止

営業秘密に該当する要件は、以下の3つです。

- 秘密管理性:生産方法や販売方法が秘密として管理されているもの

- 有用性:事業活動にとって有用な情報

- 非公知性:一般的に知られていない情報

企業の技術や機密情報が狙われている現代社会において、営業秘密やノウハウを確実に保護する対策が求められています。

その対策の一つとして、取引先や従業員との間で秘密保持契約(NDA)を締結するのが有効です。

秘密保持契約を締結しておくと、守秘義務の対象を明確化できるだけでなく、秘密情報の流出リスクを軽減できます。

さらに、営業秘密の漏洩は従業員などの内部から発生する場合もあるため、従業員の意識向上も重要な対策です。

例えば、機密情報にアクセスできる範囲を限定したりパスワードを管理したり、セキュリティ対策を見直すと良いでしょう。

知的財産の侵害による訴訟リスクや企業が行いたい対応策を理解する

企業が知的財産の保護と成長を実現させるためには、知的財産の侵害に対する訴訟リスクの可能性を理解したうえで対策するのが大切です。

過去にあった知的財産権の侵害には、以下のような事例があります。

- 出版社が漫画を違法アップロード:著作権法違反で懲役3年などの実刑判決

- 無断でゲームキャラクターの知名度を利用して集客:不正競争防止法違反で5,000万の損害賠償

- 新聞記事の無断コピー:著作権法違反で約3,500万円の損害賠償

知的財産の侵害に抵触した可能性が高いと判断された場合には、一般的にビジネスレターや内容証明などで警告書が送付されます。

警告書が送付されたあとに交渉をする場合もありますが、該当の他社よりライセンス交渉を提案される可能性もあります。

ライセンス交渉とは、自社が保有する特許や技術などを使用許可を得るための法的な交渉のことです。

ライセンス交渉を許諾するかは自社の方針によって異なりますが、相手企業のライセンスを使用したい場合には双方にとって利点が生まれる可能性もあります。

さらに海外へ展開する予定がある場合には、国ごとに知的財産法が異なる点を理解しておきましょう。

参照元:世界で勝負する中小企業の知財戦略

特に、模倣品の流通が多い地域で知的財産の確認を怠ると、現地企業の知財権を侵害して訴訟リスクが生じる可能性があります。

問題が起こってから多大な出費が必要にならないように、海外進出を考えている場合には、事前に知的財産権の対応を行ってください。

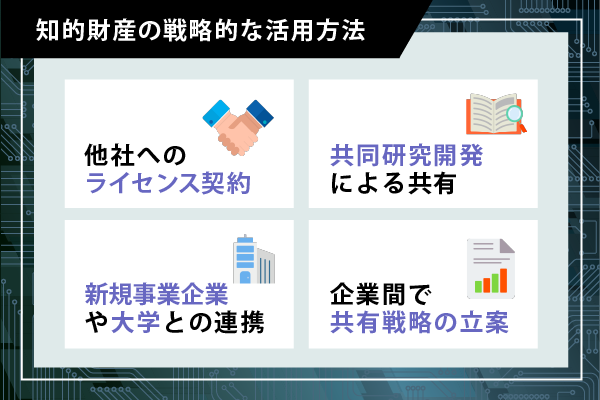

知的財産を戦略的に活用して市場においての競争優位を築こう

知的財産を戦略的に活用すると、新たな収益源を創出して市場において有利な状況である、競争優位が築けます。

現在グローバル化やテクノロジーの高度化などで、自社のみで技術開発を進めるのが難しくなってきています。

このような状況の中、注目されているのが以下のようなオープン戦略やオープンイノベーションです。

- 他社へのライセンス契約

- 共同研究開発による共有

- 新規事業企業や大学との連携

- 企業間で共有戦略の立案

このような知的財産の戦略的な活用は、既存の取引を拡大させるだけでなく、新規の取引を拡大させる可能性が高まるのが利点です。

ライセンス契約や共同研究開発で知的財産を共有して資産として活用する

知的財産は、企業の競争力を高める重要な資産として活用できます。

特に、ライセンス契約による知的財産の提供は、収益化や事業提携の強化につながります。

ライセンス契約とは自社が保有する特許や商標、意匠、著作権などの知的財産を第三者に使用許諾する契約のことです。

許諾された側は使用許諾された情報を活用して新商品を製造や販売が可能となり、許諾した側は発生するライセンス料を得られます。

さらに、企業や大学との共同研究開発を通じて知的財産を共有すると、新たな技術や製品の創出の加速が可能です。

このように、ライセンス契約や共同研究などを活用して知的財産の価値を引き出すと、持続的な企業の成長にもつながっていきます。

オープンイノベーションを取り入れて知的財産の新しい価値を生みだす

外部の知識や技術を取り入れて組み合わせるオープンイノベーションを活用すると、自社だけでは生み出せない新しい価値を創造できます。

例えば他企業やスタートアップ、大学や研究期間と連携して技術やアイデアを共有して活用すると、これまでにない技術や製品の開発が可能になります。

そして、企業間で知的財産を共有する戦略が構築できると、新たな市場を開拓して競争力の強化が期待できるでしょう。

このように外部の知見を取り入れると、知的財産の新たな可能性を引き出せるのです。

知的財産の戦略的な活用は、大企業だけに必要なものではありません。

企業がすぐに実践したい知的財産を管理するためのポイントは3点ある

企業が知的財産を適切に管理するために、すぐに実践したい大切なポイントは以下の3点です。

- 知的財産を向上するための研修や教育

- 知的財産管理システムの導入

- 知的財産の専門家との連携

知的財産の適切な管理には社内体制の強化が不可欠なため、意識向上を目的とした研修や教育を実施して知的財産への理解を深めてください。

知的財産の適切な取り扱いやリスクの回避策を周知すると、知的財産について企業全体の判断能力が向上します。

そして、特許や商標の期限管理を徹底して効率化するために、知的財産の管理システムを導入しましょう。

適切なシステムを活用すると、出願や更新の手続きが滞りなく行えて権利の消失が防げます。

さらに、弁理士や知的財産に強い弁理士や弁護士と連携して、専門的な視点からサポートを受けるのも重要です。

専門家からのサポートによって、企業は知的財産をより強固に守れるため、競争力の維持や強化につながります。

企業の競争力の源である知的財産を保護して戦略的に活用しよう

この記事では、知的財産を保護する手段や対策や戦略的に活用する方法について詳しく紹介しました。

知的財産は、企業の競争力を支える重要な資産です。

特許や商標、意匠などの知的財産を適切に保護できれば、自社の技術やブランドの独自性を守って他社との差別化が図れます。

さらに、ライセンス契約や共同研究開発などを利用して戦略的に知的財産を活用すると、新たなビジネス機会へもつながります。

一方で、知的財産の保護や管理を怠ると他社による模倣や権利侵害のリスクが高まり、訴訟や市場で競争劣位につながる可能性もあるでしょう。

企業が知的財産を適切に保護して活用するために参考にしたいのが、特許庁が掲載している「ビジネスに潜む知的財産活用チェックリスト」です。

知的財産の要点や対策、活用できる支援策などがまとまっているため、理解が深まります。

企業における知的財産の見直しと競争力の強化は、知的財産が重要視されている今こそ大切です。

知的財産の保護と活用で迷う場合には専門家へ相談し、ぜひ社内の体制強化から始めてください。