企画や開発で生まれたアイデアを特許として保護したい、と考える企業の担当者もいるでしょう。

アイデアで特許を取得するには、要件があります。

今回は特許の取得方法やかかる費用、アイデア特許を活用する戦略についてまとめました。

- アイデアのみでも特許を取得できる

- 特許を取得するための要件

- 特許を出願する手続きの流れと費用

- アイデア特許を活用する代表的な戦略

特許の取得を検討している、または特許を活用した戦略について知りたい企業の担当者は、ぜひ参考にしてください。

特許は試作品や製品が完成していなくてもアイデアのみで申請できる

開発の初期段階で試作品や製品が完成していない場合も、特許はアイデアのみで申請できます。

ビジネスにおけるアイデアは新しい事業や商品の元となる着想を表し、抽象的な概念も含まれています。

特許とは、発明を公開する代わりに一定期間、独占的に使用する権利を国に与えられることです。

発明は技術的なアイデアを指しており、特許の取得によって新しいアイデアを保護できます。

特許を取得するにはアイデアを具体的な装置の構成などに落とし込み、特許法で定められている発明の要件を満たす必要があります。

特許法に定められている発明に該当しなければ特許を取得できない

特許を取得する前提として、新しいアイデアが特許法に定められている発明に該当しなければなりません。

特許法の第二条において、発明は以下のように定義されています。

この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

引用元:特許法 – e-Gov 法令検索

そのため、以下のような発明は対象外となります。

- 自然法則自体

- 自然法則を利用していない人為的な取り決め

- 数学の公式

- 人間の精神活動

- ビジネスモデルなど

例えば、万有引力の法則やエネルギー保存の法則などは自然法則自体に該当します。

他にあてはまるのはゲームのルールや数学の公式、フォークボールの投球方法などです。

単なる発見は技術的思想の創作に該当せず、アイデア自体に発明性が求められます。

特許の申請には新規性や進歩性など、さまざまな要件が定められています。

アイデアで特許を取得するには特許要件を満たす必要がある

アイデアで特許を取得するには、特許法に基づいた以下の特許要件を満たす必要があります。

- 産業上利用できる

- 新規性を有する

- 進歩性を有する

- 公益を害さない

- 先願である

特許法の目的は産業の発達であるため、産業上利用できない発明は対象外です。

新規性は発明が客観的に見て世の中にない新しいものである、という状態を指します。

学会で発表された内容や書籍やインターネットに掲載されている内容は、新規性が失われていると判断されます。

進歩性とは、現在の技術では容易に発明できない程度の困難性のことです。

現在使われている技術の組み合わせや他の技術への転用は、進歩性を有していないとみなされます。

公序良俗に反するような発明は新しいアイデアであっても公益を害するため、特許として認められません。

先願とは、先に提出された出願のことです。

これらの要件を満たして審査に通過した発明には特許権が与えられ、企業にとってさまざまな利益をもたらします。

アイデアで特許を取得すると企業にさまざまな利益をもたらす

アイデアで特許を取得すると、企業にとって以下のような利益をもたらします。

- 競合他社の参入を防げる

- 特許を活用して収益を得られる

- 企業の価値が向上する

特許を取得するのは簡単ではありませんが、その分企業に良い影響を与えます。

特許制度よりも水準の低い創作物を保護するための制度として、実用新案があります。

主に生活用品や文房具などが対象となり、実体審査なしで認定されます。

経済産業省の商工業実態基本調査によると、中小製造企業の2.8%が実用新案権を所有しています。

特許を申請するほどの発明でない場合は、実用新案を申請するのも1つの選択肢です。

ここからは特許を取得する利点について、1つずつ解説します。

競合他社が同じような技術を使って市場に参入するのを防げる

特許権の取得によって発明を独占できるため、競合他社が同じような技術を使って市場に参入するのを防げます。

特許権者には独占禁止法の例外が適用され、発明の独占的な実施が可能です。

特許を取得せずに市場に展開した場合、他社に技術を使われてしまう恐れがあります。

他社の参入を完全に防止するのは難しいですが、市場における優位性を保てるでしょう。

先に出願すると、他社が同一の発明で特許を取得するのを防げるのも利点です。

例えば自社が開発途中である技術について他社が特許を取得した場合、開発を中止する事態に陥る恐れがあります。

特許を活用してライセンス料を得られるため収益化につながる

特許を活用して他社と使用許諾契約を結ぶとライセンス料が得られるため、収益化につながります。

使用許諾契約とは、知的財産権の使用を第三者に許諾する契約のことです。

特許は知的財産権の一種であり、他にも著作権や商標権などが挙げられます。

許諾による権利には専用実施権と通常実施権があり、内容は以下のとおりです。

| 種類 | 内容 |

|---|---|

| 専用実施権 | ・対象となる発明を独占的に実施できる・設定すると特許権者も発明を実施できなくなる・特許権者と同様に差し止めや損害賠償を請求できる |

| 通常実施権 | ・対象となる発明の実施が可能になる・複数人に設定できる・差し止めや損害賠償の請求はできない |

ライセンス契約の条件やライセンス料は、双方の合意によって決められます。

製品の売上と異なり、ライセンス料は利益率が高い収入です。

特許を取得するまでには多額の研究開発費がかかる場合がありますが、収益化によって回収できます。

特許の取得が技術力や信頼性の証明となり企業の価値が向上する

特許は現在の技術にはない新しい発明に認められるため、取得すると技術力や信頼性の証明となり、企業の価値が向上します。

特許を取得した発明を使った商品には、特許表示が可能となります。

消費者や他社に技術力をアピールする材料となり、模倣されるのを未然に防ぐ効果があります。

他社との差別化を図れるため、企業のイメージや知名度の上昇につながるでしょう。

信頼性が高まり、融資を受ける際も有利に働きます。

他にも優位性の確保や使用許諾契約の収入によって収益が増え、事業の継続や拡大にも役立ちます。

企業が特許を取得するには特許調査と特許庁への出願が必要

企業が特許を申請する場合は、事前の特許調査と特許庁への出願手続きが必要です。

特許庁は政府の行政機関の1つで、知的財産の許認可業務や第三者に盗用されていないか審査する役割を果たしています。

経済産業省の外局であり、特許制度によって産業の発展に貢献しています。

登録後は特許証が発行され、特許公報に登録番号が掲載されます。

特許権を存続できる期間は、出願日から20年間です。

ここでは、特許を出願してから登録されるまでの流れと費用について解説します。

特許を出願する前に発明の先行技術調査を行うのが大切である

特許は世の中にない新しいアイデアに対して認められるため、出願する前に発明の先行技術調査を行うのが大切です。

特許情報プラットフォームのJ-PlatPatは、無料で利用できます。

参照元:J-PlatPat – 独立行政法人工業所有権情報・研修館

キーワードや分類の選定によって結果に違いが生じ、調査の精度を上げるには経験が必要です。

先行技術調査は自社でも行えますが、完璧な調査を行うのは難しいでしょう。

費用はかかりますが、特許事務所や調査機関に先行技術調査を依頼するのも1つの選択肢です。

既に公開されている発明は特許を取得できず、無断で使用すると特許権を侵害する恐れがあります。

先行技術調査には無駄な開発や出願を防ぎ、時間と費用を削減する役割を果たします。

出願書類を作成して特許庁に提出し出願審査を請求する

特許を申請する手順は出願書類を作成して特許庁に提出し、出願審査を請求します。

出願方法は、書類とインターネットの2種類があります。

書類による出願の手順は、以下のとおりです。

- 特許願をダウンロードして出願書類を作成する

- 窓口または郵送で提出する

- 電子化手数料を納付する

特許願はWEBでダウンロードが可能となっており、同じページ内にある書き方ガイドを参考に書類を作成します。

参照元:各種申請書類一覧 – 独立行政法人工業所有権情報・研修館

窓口に持参する場合は、東京都千代田区にある特許庁で提出が可能です。

郵送の場合は特許印紙を購入して添付し、書留や特定記録郵便を利用します。

書類による出願には電子化手数料がかかり、送付される払込用紙で納付が必要です。

インターネットによる出願は、専用のソフトを用いた電子出願ができます。

申請するのが法人の場合は、以下の流れで手続きを行います。

- 電子証明書を準備する

- ソフトをインストールする

- 申請人の利用登録をする

- 申請書類を作成する

- 電子出願する

どちらの方法で出願する場合も、以下のような書類の添付が求められます。

- 特許願

- 明細書

- 特許請求の範囲

- 要約書

- 図面

ただし図面は必須ではなく、発明の内容や分野に応じて必要があれば添付します。

審査は、方式審査と実体審査の2段階となっています。

方式審査は、出願書類が手続的または形式的な要件を満たしているか判断する審査です。

それに対して実体審査は方式審査を通過後、発明が要件にあてはまるか具体的に審査されます。

特許の取得には両方の審査通過が求められ、実体審査を受けるには出願審査請求が必要です。

出願審査請求には、出願日から3年以内という期限が設けられています。

これらの手続きを全て行うには多大な時間と労力がかかるため、弁理士に依頼するのが一般的です。

弁理士に依頼すると事前の調査から登録後の手続きまで任せられる

弁理士は事前の調査から登録後の手続きまで任せられる、知的財産に関する専門家です。

出願には専門知識が必要となるため、弁理士であれば円滑に手続きを進められます。

出願書類には記載要件が定められており、不備があると方式審査を通過できません。

拒絶理由通知が届いた場合の対応も可能であり、特許を取得できる可能性が高まります。

そのため、先行技術調査や手続きは弁理士に相談しながら行うのが大切です。

弁理士に依頼する際の特許事務所は、経験の豊富さや専門性を重視して選びましょう。

特許事務所によって得意分野が異なり、出願予定の分野に精通している弁理士が候補です。

特許権の存続は20年間の長期間にわたり、特定の弁理士と顧問契約を結ぶと自社の知的財産に関わる業務を一任できます。

出願手続きや弁理士への依頼には費用と時間がかかるため、続いて費用と期間の目安について解説します。

アイデアで特許を取得するには特許庁と弁理士に支払う費用が必要

アイデアで特許を取得するには、主に特許庁へ支払う費用と弁理士に依頼する費用の2種類が必要です。

費用は特許庁に支払う金額が20万円程度、弁理士に支払う金額は50万円以上が目安となります。

特許庁に支払う費用の内訳は、以下のとおりです。

| 内訳 | 金額 |

|---|---|

| 出願料 | 14,000円 |

| 電子化手数料 | 2,400円+書面の枚数 × 800円 |

| 出願審査請求料 | 138,000円+(請求項の数×4,000円) |

出願料は一律料金となっており、特許印紙で支払います。

電子化手数料は書類による出願に必要な手数料であり、オンライン出願の場合は必要ありません。

2023年度の請求項の平均は9.5であるため、仮に10で計算すると出願審査請求料は178,000円となります。

例えば請求項が10の発明をオンライン出願する場合、合計で192,000円です。

弁理士に支払う費用の内訳には、以下が挙げられます。

| 内訳 | 費用の相場 |

|---|---|

| 出願手数料 | 25〜35万円 |

| 審査請求手数料 | 1万円程度 |

| 中間対応費用 | 数万円〜15万円 |

| 成功謝金 | 8〜15万円 |

参照元:よくあるご質問 – 日本弁理士会

特許事務所や依頼内容によって異なりますが、一般的に弁理士費用は50万円以上となります。

中間対応費用は、審査官の見解に対して意見や補正を述べる際に発生する費用です。

具体的には、拒絶理由通知が届いた場合に意見書や補正書を作成します。

書類の作成には毎回費用が発生し、回数によっても金額が異なります。

上記以外にも交通費などの実費や、特許権の管理を依頼する場合は維持費が必要です。

中小企業は審査請求料や特許料の減免制度を利用できる可能性がある

中小企業は審査請求料や特許料の減免制度を利用できる可能性があり、特許の取得にかかる費用を減額できます。

減免制度の対象者と軽減率は、以下のとおりです。

| 対象者 | 審査請求料と特許料の軽減率 |

|---|---|

| 中小企業 | 2分の1 |

| 小規模企業や中小のスタートアップ企業 | 3分の1 |

| 大学や大学関係者 | 2分の1 |

| 福島復興再生特別措置法の認定福島復興再生計画に基づいて事業を行う中小企業 | 4分の1 |

| 法人税非課税の中小企業 | 2分の1 |

参照元:特許料等の減免制度 – 特許庁

令和6年4月から減免制度が改正され、中小企業は減免を受けられる件数に上限が設けられました。

上限件数は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間で180件です。

減免制度を利用するには、軽減申請書と証明書を提出します。

特許権を維持するためには特許年金の支払いが必要である

特許料を納付しないと権利が消滅してしまう恐れがあり、特許権を維持するためには特許年金と呼ばれる料金の支払いが必要です。

特許庁は、納付忘れを防ぐ以下のようなサービスを提供しています。

- 特許料の支払期限通知

- 包括納付制度

- 自動納付制度

支払期限通知は専用サイトでアカウント登録を行い、納付期限を通知するメールが届くサービスです。

通常は特許庁から納付期限を知らせる通知は届かないため、払い忘れを防げます。

包括納付制度は包括納付申出書の提出により、1年目から3年目までの特許料を予納台帳または指定銀行口座から引き落とす制度です。

自動納付制度は自動納付申出書を特許庁に提出すると、設定登録後の特許料が予納台帳または指定の銀行口座から自動的に引き落とされます。

参照元:権利維持のための手続 – 特許庁

手続きには今回紹介したような費用だけでなく、時間もかかります。

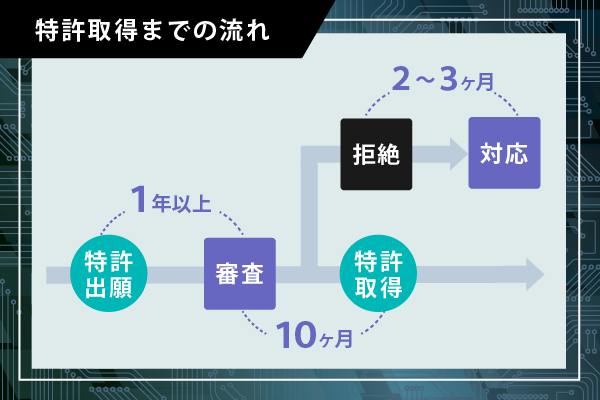

特許を出願してから取得するまでに通常1年以上かかる

特許を出願してから審査を受けるまでには待ち時間が発生し、取得までに通常1年以上かかります。

審査請求は出願日から3年以内という期限があり、手続きを行うと審査の順番待ち状態になります。

2020年度の審査期間は、平均で10.1ヶ月です。

参照元:特許出願のいろは – 特許庁

拒絶理由通知を受け取った場合は、意見書や補正書を提出すると再度審査が行われます。

出願者が国内居住者であれば、応答期間は原則として60日以内です。

再度審査が行われてから結果が通知されるまでは、平均で2〜3ヶ月かかります。

特許庁とのやりとりが増えるのに伴い、期間も長くなっていきます。

しかし、審査期間は早期審査制度やスーパー早期審査の利用によって短縮が可能です。

早期審査制度を活用すると通常よりも審査期間を大幅に短縮できる

早期審査制度を活用すると通常よりも審査期間を大幅に短縮できるため、少しでも早く特許を取得したい場合に役立ちます。

早期審査の対象となる出願は、以下のとおりです。

- 実施関連出願

- 外国関連出願

- 中小企業、個人、大学、公的研究機関等の出願

- グリーン関連出願

- 震災復興支援関連出願

- アジア拠点化推進法関連出願

審査待ちの期間は、平均で3ヶ月以下に短縮されます。

さらに早く審査結果を得たい場合は、スーパー早期審査が用意されています。

スーパー早期審査は、早期審査よりもさらに迅速に審査を行う制度です。

審査待ち期間は平均1ヶ月以下であり、以下2つの要件を満たす出願が対象となります。

- 実施関連出願かつ外国関連出願である、またはスタートアップによる出願であって実施関連出願であること

- スーパー早期審査の申請前4週間以降になされたすべての手続きがオンライン手続きで出願している

参照元:スーパー早期審査 – 特許庁

早期審査またはスーパー早期審査の申請には、早期審査に関する事情説明書などの追加書類の提出が求められます。

特許と企業秘密のどちらを選択するかは発明の内容によって異なる

特許と企業秘密のどちらを選択するかは発明の内容によって異なり、競合他社と水準が近い技術や要件を満たす発明は特許を検討すべきです。

原則20年間という期限は設けられていますが、特許は法的効力を持っています。

他にもリバースエンジニアリングが容易な発明は、知的財産を保護する効力が強い特許が向いています。

特許を取得していないと自社の技術やノウハウが他社に流出し、模倣されてしまう恐れがあります。

企業秘密は企業活動において経済的な意味を持ち、公表されていない情報です。

特許は発明の内容が公開されますが、企業秘密は情報が漏れない限り発明が自社で半永久的に守られます。

企業秘密には出願料や弁理士費用、維持費などの費用がかからないため、費用を削減できるのも利点です。

自社の発明についてよく検討し、適切な選択をするようにしましょう。

特許を取得した場合は、少しでも特許権を有効に活用するのが企業にとって大切です。

続いて、企業がアイデア特許を活用するための戦略について解説します。

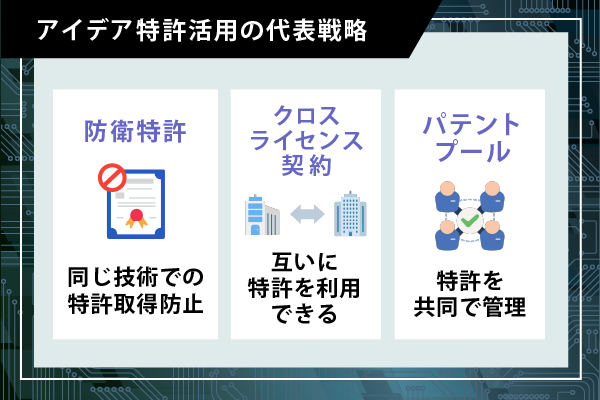

企業がアイデア特許を活用するための代表的な戦略は3つある

企業がアイデア特許を活用するための代表的な戦略は、以下の3つです。

- 防衛特許の取得

- クロスライセンス契約

- パテントプール

実際に製造業や食品業、医療業などの幅広い分野で特許を活用した企業の成功事例が見られます。

特許戦略で成功を収めた企業の具体例には、以下が挙げられます。

- キャノンのサーマルインクジェット技術

- 村田製作所の積層セラミックコンデンサ

- 花王の減塩醤油など

これらの企業は知的財産の活用やライセンス契約の収入により、自社の競争力を高めています。ここからは、アイデア特許を活用するための代表的な戦略を3つ紹介します。

防衛特許の出願は競合他社の発明が権利化されるのを防ぐ

特許を取得するには先願性が必要であり、防衛特許の出願によって競合他社の発明が権利化されるのを防げます。

特許を取得できる可能性は低いが他社の権利化は防ぎたい、という発明に効果を発揮します。

必ずしも特許を取得するのが目的ではないため、出願審査請求を行わない場合もあります。

防衛特許を取得するには、明細書を充実させるのが大切です。

他の構成でも発明と同じ製品を作れる場合は変形例の記載により、権利の取得範囲が広がります。

発明の弱点や課題を検討し、応用技術まで記しておくと効果的です。

防衛特許の他に他社の権利化を防ぐ方法として、公開技報に掲載する方法があります。

公開技報は一般社団法人発明推進協会が発行する刊行物で、企業が研究開発した技術が掲載されています。

技術の公開によって発明の新規性が失われるため、他社の権利化を防ぐ1つの手段です。

ただし、防衛特許は途中で権利化を目指す方針転換が可能なため、実際には公開技報よりも特許出願を選択する企業が多いでしょう。

多数の特許技術が用いられている製品はクロスライセンス契約が有効

1つの製品に多数の特許技術が用いられている場合は、クロスライセンス契約が有効です。

具体例としてスマートフォンや家電、IT業界の技術分野などで活用されています。

他社の技術を無償または低額で利用できるようになるため、他社の権利化によって製造できなかった製品の製造や販売を行えます。

クロスライセンス契約は、製品開発の選択肢が増えるのも利点です。

一方で発明を独占的に実施ができなくなり、優位性が損なわれる恐れもあります。

市場で競争が激化し、自社の売り上げや占有率が下がる可能性も否定できません。

他社から評価される特許を複数取得している企業は、契約交渉を有利に進められる可能性があります。

パテントプールの形成はライセンスに関わる業務を効率化できる

パテントプールの形成によってやりとりの簡素化や紛争を回避する効果があり、ライセンスに関わる業務を効率化できます。

日本とアメリカで定義が異なり、日本ではライセンスを特定の企業や組織に集中させる傾向があります。

通常はライセンス契約や交渉を個別で行う必要がありますが、パテントプールが形成されている場合は組織が手続きを進めます。

ライセンス料を合理的な範囲に抑えられるため、費用の削減が可能です。

技術を使用する企業が増え、市場の拡大も期待できます。

ただしパテントプールの形成によって発明の独占的な実施ができなくなり、特許権の使用料による収入が減る恐れがあります。

パテントプールに参画する際はどこまで自社の特許を提供するのか、権利の範囲を検討するのが大切です。

今回紹介したような戦略を成功させるには、いくつかポイントがあります。

アイデア特許戦略を成功させるには5つのポイントがある

アイデア特許戦略を成功させるポイントは、大きく分けて以下の5つです。

- 社内環境を整備する

- 他社や業界の動向を把握する

- 自社のビジネスモデルに合った特許を取得する

- 他社からの侵害への対策を立てる

- 攻めと守りの特許を取得する

特許戦略を成功させるには、最初に社内環境の整備が必要です。

自社の知的財産について把握し、情報を管理できるシステムを構築します。

知的財産に関する部署の設置や人員の配置を行い、製造部門や営業部門と連携できるような体制を整えます。

特許戦略において、他社や業界全体の動向を把握するのも大切なポイントです。

他社の特許調査により、自社の無駄な出願や訴訟のリスクを減らせます。

収益を上げるためには、自社のビジネスモデルに合った特許を取得するのが重要です。

権利化した後の商品化や製造、販売に向けて実現可能な計画が立てられているか確認します。

自社の権利が他社から侵害されている可能性がある場合は、対策する必要があります。

特許戦略を成功させるのに、複数の特許を取得するのも有効です。

自社の弱みを解消して他社と交渉するのに使える攻めの特許と、独自の技術を保護するための守りの特許に分けて考えます。

両方を取得していると、クロスライセンス契約を結ぶ際にも役立ちます。

アイデア特許戦略を考える際は、今回紹介したポイントを意識すると効果的です。

特許の取得は企業の競争力を高め、事業が成長する武器として活かせます。

特許の取得は企業の収益や事業の継続に良い効果をもたらす

特許の手続きには費用と時間がかかりますが、取得すると企業の収益や事業の継続に良い効果をもたらします。

競合他社の参入を防いで市場で優位性を確保し、使用許諾契約による収益化が可能です。

技術力や信頼性の証明にもなるため、企業の価値が向上します。

取得にかかる費用は、主に特許庁に支払う費用と弁理士に支払う費用の2種類があります。

費用の相場は特許庁での手続きに20万円程度、弁理士費用は50万円以上です。

通常出願してから取得までに1年以上かかりますが、早期審査制度やスーパー早期審査の利用によって期間を短縮できます。

アイデア特許を活用するための代表的な戦略には防衛特許の取得やクロスライセンス契約、パテントプールがあります。

これらを成功させるには、社内環境の整備や他社の動向の把握、侵害への対策が大切です。

自社のビジネスモデルに合った特許や攻めと守りの複数の特許を取得すると、戦略に活かせます。

特許の取得を検討している企業の担当者は今回の記事を参考に、自社の知的財産を効果的に活用しましょう。