意匠登録は、出願書類の提出や、出願料などを特許庁に支払うと登録できます。

意匠登録されたデザインは、偽物など模倣品を排除できるうえ、ブランド価値を向上させます。

しかし、審査を通過しなければ、意匠登録はできません。

審査を通過できない場合、出願料や登録料以外に追加の費用が必要になります。

この記事では、意匠登録にかかる費用の詳細や企業への支援について解説します。

- 意匠登録が企業に与える利点

- 意匠登録に必要な登録料と維持費用

- 意匠登録費用の支援プログラムと節約方法

- 意匠の種類と国際登録にかかる費用

- 費用の見積もり要点

意匠登録の流れなども紹介しているため、是非参考にしてください。

意匠登録はデザインを保護するために必要である

意匠登録とは、意匠権を取得するために必要な登録手続きのことです。

電化製品や服などの物には、形や模様があります。

その形や模様のデザインが意匠であり、そのデザインを保護する権利が意匠権です。

意匠権を取得すると、最長25年にわたって当該デザインを独占できます。

意匠権の対象となる例は、以下のとおりです。

- 机や椅子、コップなど生活用品の外観デザイン

- 衣服のデザイン

- ビルなど建築物の外観デザイン

- iPhoneのデザイン

- アプリの起動用アイコンデザインなど

意匠権を取得しないと、創作したデザインの模倣品や類似品が販売される危険性があり、他社との価格競争に巻き込まれる可能性があります。

このような危険性を回避するために、特許庁へ意匠登録をすると、そのデザインを独占的に使用できます。

意匠登録は企業に利益をもたらす

企業が意匠権を取得すると、以下7つの利点があります。

- デザインを独占できる

- 類似品、模倣品を排除できる

- デザインが類似品ではないと証明できる

- 信頼や認知度の向上

- 価格競争に巻き込まれない

- ライセンス収入を得られる

- 制作意欲向上

意匠登録により、デザインに関する権利を長期間独占できます。

したがって、意匠登録されたデザインは、他社が生産したり販売したりできません。

他社が模倣品や類似品を販売した場合は、意匠権侵害で差し止めや損害賠償を請求できます。

商品やホームページへの意匠登録番号記載は、他社の類似品ではないという証明です。

そのため、取引先が法的な問題に巻き込まれる危険性が減少します。

その結果、取引先に信頼性やビジネスの安定性向上をアピールできます。

さらに、他社が類似品を販売できないため、価格競争に巻き込まれません。

企業が競争優位に立つためにも、意匠登録は経営戦略に役立ちます。

経営戦略として、ライセンス収入も企業の成長戦略や競争力を強化する手段です。

他社は、意匠登録されたデザインを勝手に販売できませんが、意匠権者と意匠ライセンス契約を結ぶと使用できます。

安定した収益源を確保する方法として、ライセンス契約は効果的です。

このような利点があると、デザイン製作者は、さらに良いデザインを生み出すための創作意欲が湧くでしょう。

意匠登録するためには費用がかかる

意匠登録する際、出願時と登録時に費用がかかります。

最初にかかる費用は、出願時に支払う費用です。

| 項目 | 手数料 |

|---|---|

| 特許庁印紙代、意匠出願料 | 16,000円 |

| 秘密意匠の請求 | 5,100円 |

この特許庁印紙代は、特許庁に出願書類を提出し、審査を受けるための費用です。

複数の意匠を一括して出願する場合も、一意匠につき16,000円かかります。

加えて、意匠登録を書面で行う際、書面に記載された項目を登録情報処理機関において電子化するための手数料が必要です。

| 項目 | 手数料 |

|---|---|

| 手続き1件ごと | 2,400円 |

| 書面1枚ごと | 800円 |

意匠登録の手続きを書面で提出後、1〜2週間で電子化手数料振り込み用紙が登録情報機関から送付されます。

30日以内に所定金融機関へ振り込みをすると、データが特許庁ファイルに記録されます。

意匠登録は、個人でもできますが、弁理士や特許事務所へも依頼が可能です。

その際には、特許庁印紙代の他に弁理士などに支払う費用が必要になります。

意匠登録手続きにかかる費用は出願方法によって違いがある

意匠登録にかかる費用は、弁理士や特許事務所に依頼した場合や、審査が通らなかった場合で異なります。

書類で意匠出願する流れは、以下のとおりです。

- 意匠登録願の作成

- 集配郵便局等で特許印紙を購入して指定の箇所に貼り付ける

- 特許庁に意匠登録願を持参または郵送する

- 電子化手数料を納付

電子で意匠出願する流れは、以下のとおりです。

- パソコンの準備

- 電子証明書の準備

- インターネット出願ソフトの入手

- インターネット出願ソフトのインストール

- 申請人利用登録

- 申請書類の作成

- 電子出願

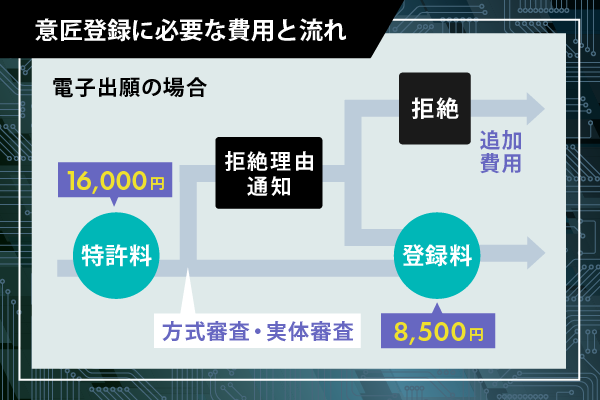

意匠出願を提出して不備がなければ、特許庁による審査が開始されます。

審査は、方式審査をした後、実体審査が行われます。

| 審査形式 | 審査内容 |

|---|---|

| 方式審査 | 書類の形式や料金などの様式チェック |

| 実体審査 | 意匠審査官による実体的な内容に関する審査 |

この審査に、費用はかかりません。

しかし、特許庁が意匠を認められないと判断した場合、拒絶理由通知が届きます。

この拒絶理由通知は、書類の不備や、すでに類似しているデザインがある時などに届きます。

ただし、拒絶理由通知が届いても、意匠登録をまだ諦める必要はないです。

特許庁に意見書を提出したり補正書を提出したりすると、審査結果を覆せる場合があります。

| 提出物 | 内容 |

|---|---|

| 意見書 | 拒絶理由の内容を踏まえた意見で反論する書類 |

| 補正書 | 誤記や不明瞭な記載などの修正作業 |

これらの応答に、費用はかかりません。

書類の提出には40日の応答期間があり、期限を過ぎると1回限りで2ヶ月間の延長ができます。

しかし、延長するためには、手数料がかかります。

| 内容 | 費用 |

|---|---|

| 応答期間内に行う期間延長請求 | 2,100円 |

| 応答期間経過後に行う期間延長請求 | 7,200円 |

意見書などの書類を提出し、登録査定された場合、登録料を納付後意匠登録が完了します。

電子出願による意匠登録の費用は、以下のとおりです。

| 内容 | 費用 |

|---|---|

| 特許庁印紙代、意匠出願料 | 16,000円 |

| 1年分の登録料 | 8,500円 |

| 合計 | 24,500円 |

しかし、問題は、意見書や補正書を提出しても拒絶理由が解消できない時です。

その際、拒絶査定が送付されて審査は終了となりますが、不服がある場合に拒絶査定不服審判を請求できます。

この時に、追加の費用が発生します。

| 項目 | 内容 | 金額 |

|---|---|---|

| 再審請求 | 確定した意匠権無効審判について取消を求める | 55,000円 |

| 判定請求 | 自分の意匠権を侵害している類似商品がないか調べる | 40,000円 |

| 裁定請求 | 意匠権に関する争いを解決するために、特許庁に判断を求める | 55,000円 |

| 裁定取消請求 | 不適切な意匠権を取り消す | 27,500円 |

| 審判又は再審への当事者の参加申請 | 再審の際に関連する当事者がその手続きに参加するための申請 | 55,000円 |

| 審判又は再審への補助参加申請 | 再審の際に第三者が参加するための申請 | 16,500円 |

意匠登録ができず、再審請求などになった場合、専門的な知識が必要になります。

そのため、個人で手続きするのは大変です。

このような事態に陥らないために、事前に弁理士や特許事務所に意匠登録を依頼すると、手続きをスムーズに行えます。

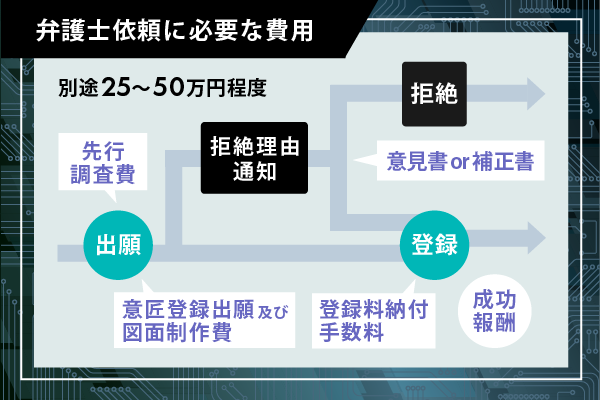

しかし、弁理士や特許事務所に意匠登録を依頼した場合、出願料や登録料とは別に手数料がかかります。

弁理士や特許事務所に依頼した場合の流れは、以下のとおりです。

- 登録予定の意匠とすでに同じような意匠がないか調査

- 意匠登録願を作成

- 特許庁に意匠登録願提出

- 意匠が拒絶された場合、意見書や補正書の作成と提出

- 意匠登録完了

個人で事前に出願前調査をし、類似商品がないかの確認はできます。

しかし、意匠登録の可能性を検討する際には、専門的な知識や経験が必要です。

そのため、個人で意匠登録の可能性を探る調査は、少し障壁が高いでしょう。

弁理士に依頼すると、類似商品の有無を確認し、意匠登録願の書類作成も弁理士が行います。

この意匠登録願は、意匠登録するためにとても重要な書類であるため、弁理士に依頼した方がその後の審査がスムーズに進みます。

審査の結果、拒絶理由が通知された場合も対応するのは弁理士です。

このように書類作成から登録まで弁理士に依頼すると、確実に手続きが進められますが、その分費用は高くなります。

一般的に意匠出願時の手数料や成功報酬で、25万円〜50万円の費用がかかります。

意匠登録するためには登録料を支払う必要がある

意匠出願して審査を通過しても、登録料を支払わないと権利として認められません。

審査を通過した場合、登録査定の通知が届きます。

この登録査定を受け取ってから、30日以内に登録料を支払う必要があります。

登録料は、以下のとおりです。

| 意匠登録年数 | 1年分の意匠登録料 |

|---|---|

| 第1年から第3年まで | 8,500円 |

| 第4年から第25年まで | 16,900円 |

この登録料は、1年ごと又は複数年分まとめての支払いが可能です。

支払い方法は、以下6種類あります。

- 特許印紙

- 予納

- 現金納付

- 電子現金

- 口座振替

- クレジットカード

登録料を支払うと、最長で25年間意匠権を維持できます。

意匠権を維持するためには維持費を支払う必要がある

意匠権を維持するためには、登録維持費を支払わなければなりません。

登録維持費を期日までに支払わない場合、意匠権が失効します。

登録維持費は、1年ごと又は複数年分をまとめて支払えますが、必ず期日内に支払う必要があります。

詳しくは、特許情報プラットフォームで確認できます。

特許情報プラットフォームで確認する方法は、以下のとおりです。

- 特許情報プラットフォームで出願番号や登録番号で案件を調査

- 経過情報選択

- 登録情報選択

- 登録記事及び最終納付年分記事の欄に記載

納付期日は、特許庁から事前に通知は届きません。

気付かずに納付期日が過ぎても、6ヶ月以内であれば登録料を追納できます。

ただし、期限を1日でも過ぎた場合、当該年分の登録料とは別に登録料と同額の割増料を支払う必要があります。

以下の方法は、納付期日の徒過を防止できる対応策です。

- 予納台帳又は銀行口座振替による特許料等の自動納付制度

- 特許(登録)料支払期限通知サービス

これら2つのサービスは、納付時期の徒過による権利失効を防止するために導入された制度です。

意匠権が失効した場合、新規性が欠如しているという理由で、再度意匠登録出願を受け付けられない可能性があります。

意匠権を失効しないためにも、この2つの制度を利用し、納付期日内に登録料を納付してください。

意匠登録の費用を削減するための支援政策

意匠登録の費用を最小限に抑えるためには、弁理士や特許事務所に依頼せず、個人で手続きすると良いです。

個人で手続きすると、24,500円で意匠登録できます。

しかし、弁理士に依頼した方が、スムーズに意匠登録できるでしょう。

弁理士に依頼した場合の手数料は、25万円〜50万円と高額な費用がかかります。

その費用を削減する方法として、特許庁の知的財産活用制度があります。

具体的な支援内容は、以下のとおりです。

| 支援内容 | 支援サイト |

|---|---|

| 経験豊富な支援担当者によるサポート | INPIT知財総合支援窓口 |

| 国際出願に関する手数料減免 | 特許料減免 |

| 知的財産の無料調査 | J -PlatPat |

| お助けサイト開設 | お助けサイト 特許庁 |

| 知的情報の分析等を用いて解決策を提案 | INPIT IPランドスケープ支援 |

| 登録料の支払い期限通知 | 登録料支払期限通知サービス |

| 知財コミュニティポータルサイトで知財情報提供 | IP BASE |

| ニーズに応じた動画コンテンツ視聴 | 初心者向け説明会実務者向け説明会 |

| 無料で特許庁の職員が企業内で知財セミナー開催 | 産業財産権専門官 |

| 早期審査利用 | 早期審査 |

| 審査官と面談 | 面接審査 |

特許庁は、特許庁中小企業応援宣言として、中小企業に対して支援プログラムを提供しています。

弁理士に依頼する費用を節約するためには、このような支援プログラムを利用するのが良いでしょう。

さらに、山口県や別府市など各自治体で中小企業の事業を支えるため、意匠登録の国内出願などの経費に対して補助金の助成を行っています。

各都道府県や自治体でそのような支援が行われている場合は、支援を受けると費用を節約できます。

意匠登録の種類によりかかる費用に違いがある

意匠登録には、以下のような種類があります。

| 意匠の種類 | 内容 |

|---|---|

| 全体意匠 | 物品全体の形状やデザイン |

| 部分意匠 | 製品の一部のデザイン |

| 関連意匠 | 自己が出願した互いに類似する意匠のうち、1つを本意匠、他が関連意匠 |

| 組物の意匠 | 全体として統一感のある2つ以上の物品 |

| 内装の意匠 | 机や壁など内装全体の設備や装飾 |

| 動的意匠 | 時間や状況に応じて変化したり動いたりするデザイン |

| 建築物の意匠 | 建築物の形状や色彩など視覚的な要素に関する総合的なデザイン |

| 画像意匠 | 画像そのもの |

| 秘密意匠 | 登録意匠の内容を公表しない |

その図面に書かれたデザインに対して意匠権を取得するため、それぞれの意匠に意匠出願料16,000円と1年分の登録料8,500円がかかります。

しかし、秘密意匠の場合は、意匠出願料と登録料に加えて秘密意匠費用5,100円の請求代がかかります。

秘密意匠は、意匠登録から最長3年間、登録意匠の内容を公表せずに秘密にできる制度です。

秘密意匠の請求は、製品化までに時間を要する時に利用すると、模倣を防止できます。

このように、秘密意匠は、デザインを慎重に保護するなどの特別な管理が重要なため別途費用が発生します。

意匠の国際登録はそれぞれの国ごとに意匠権を取得する

日本で取得した意匠権は、海外では通用しません。

海外で模倣品の製造や販売を防止するためには、それぞれの国で意匠権を取得する必要があります。

国際登録は、平成27年より国際登録制度が開始され、現在では一括で複数国の意匠権登録が可能になりました。

現在国際登録制度に加盟している国は、79の国と地域で、今後も増加が予想されています。

国際登録制度に加盟していない国で国際登録する場合、国際事務局ではなく、それぞれの国へ各国指定の言語や様式で出願しなければなりません。

各国で現地代理人を選任するなどの手続きが、非常に複雑です。

支払い通貨は、スイスフランのみ利用できます。

国際事務局に出願する場合の費用は、以下のとおりです。

| 項目 | 手数料 | 追加の手数料 |

|---|---|---|

| 基本手数料 | 1意匠397スイスフラン | 2意匠目以降、1意匠ごと50スイスフラン |

| 公表手数料 | 1複製物ごとに17スイスフラン | 書面の場合、2ページ目以降の追加ページごとに150スイスフラン |

| 追加手数料 | 100単語を越えた場合1単ごとに2スイスフラン |

金額は一定ではなく、意匠の数や指定締約国によって異なります。

この他にも、国際登録には指定手数料が必要です。

この指定手数料には、標準指定手数料と個別指定手数料があり、標準指定手数料はさらに1〜3の等級に分かれます。

等級ごとに審査内容に違いがあるため、手数料が異なります。

- 等級1は、いかなる実体審査も行わない

- 等級2は、新規性に関する以外の実体審査を行う

- 等級3は、締約国の官庁が職権によりまたは第三者による意義の申し立てを受け、新規性に関する審査を含む実体審査を行う

いずれの等級が適用されるかは指定締約国ごとに違うため、国際登録する国によって出願の費用に変動があります。

標準指定手数料は、以下のとおりです。

| 等級 | 1意匠にかかる費用 | 2意匠目以降、1意匠ごとの費用 | 指定締約国 |

|---|---|---|---|

| 等級1 | 42スイスフラン | 2スイスフラン | フランス、スペインなど |

| 等級2 | 60スイスフラン | 20スイスフラン | ブラジル、スイスなど |

| 等級3 | 90スイスフラン | 50スイスフラン | フィンランド、ベトナムなど |

国際登録する国によって、標準指定手数料ではなく、個別指定手数料がかかる国もあります。

個別指定手数料は、標準指定手数料に代えて受領を宣言している締約国に適用されます。

カナダや日本、アメリカなどは、個別指定手数料の受領を宣言している国です。

それぞれの国によって、意匠に対する考え方の違いがあるため、手数料に違いがでます。

意匠に対する考え方の違いは、以下のとおりです。

- 日本やアメリカなどは、新規性を含む実体審査を行う

- ヨーロッパ諸国では、新規性を含む実体審査を行わない

- 意匠の保護対象

- 一出願中に含まれる意匠数

- 図面の書き方

- 部分意匠制度の有無など

この違いの差を埋めるために、日本は国際出願ごとではなく、意匠ごとに手数料が発生する個別指定手数料の受領を宣言しています。

このように、各国の意匠に対する考え方の違いにより、費用が一律ではありません。

そのため、出願したい国ごとに費用を調べて、国際出願する必要があります。

日本国特許庁を経由して国際出願をする場合は、さらに別途送付手数料がかかります。

| 書類の種類 | 手数料 |

|---|---|

| 国際登録出願 | 1件につき3,500円 |

意匠登録を弁理士に依頼する場合は費用の見積もりをする

意匠登録するためにかかる費用は、少なくても24,500円です。

しかし、意匠登録が順調に進まない場合は、再審請求や判定請求などの追加費用が必要になります。

弁理士に支払う費用は、以下のとおりです。

- 先行意匠調査費

- 意匠登録出願及び図面制作費

- 拒絶時の意見書または補正書

- 登録料納付の手数料

これらの費用は、特許事務所によって違います。

そのため、依頼する前に、複数の特許事務所から相見積もりを取るのが良いです。

相見積もりを取る時は、依頼内容を正確に伝えるとより正確な見積もりができるため、意匠登録にかかる費用が明確になります。

さらに、意匠登録料の納付時に成功報酬の支払いを求められる場合があるため、弁理士への確認が必要です。

そして、意匠登録出願を依頼する前に、他社で同じような意匠が登録されていないかの確認もしましょう。

類似の意匠がある場合に弁理士に出願申請を依頼すると、申請が通らないにも関わらず、費用が発生してしまう事例があります。

そうならないためにも、事前に類似商品の有無を確認するのが良いです。

意匠登録に関する理解を深めると費用の節約ができる

意匠登録にかかる最低費用は、意匠出願料16,000円と登録料8,500円を合わせて24,500円です。

意匠出願すると審査が開始され、特許庁が意匠を認めた場合は、意匠権を取得できます。

反対に、特許庁が意匠を認められないと判断した場合は、意見書や補正書の提出など追加の手続きが必須です。

さらに、意見書や補正書を提出しても拒絶理由が解消できない際は、再審請求や判定請求を要求できます。

しかし、ここで意匠出願料と登録料以外の追加費用がかかります。

個人で意匠登録しようとすると、専門的な知識を持たなければならず、スムーズな意匠登録は難しいでしょう。

そこで、意匠登録に困らないために、意匠登録の手続きを弁理士や特許事務所に依頼したり知的財産活用制度を利用したりする方法があります。

弁理士や特許事務所に依頼する場合は、意匠登録に25万円〜50万円の費用が必要です。

他にも、特許庁の知的財産活用制度を利用すると、意匠登録の際にさまざまなサポートを受けられます。

これらの制度を利用して、意匠権を取得し、企業のブランディングに役立ててください。