特許の取得は、初めての人にとってハードルが高く感じられるでしょう。

しかし、自身の発明を守りビジネスに活かすためには、特許制度の正しい理解が不可欠です。

この記事では、特許の基本や取得のポイントを丁寧に解説します。

- 特許の定義と他の知的財産権との違い

- 特許を取得する流れと必要な準備

- 特許出願に要する費用と期間の目安

- 特許取得の成功例や失敗例とその対策

これから特許出願を考えている人は、ぜひ参考にしてください。

特許の仕組みや基本概念を知りビジネスにおける活用戦略を考える

特許について、何となく知ってはいても、実際にどのように活用するのかを詳しく理解している人は少ないでしょう。

特許は、単に発明を保護するための権利ではなく、ビジネス戦略の一環としても重要な役割を果たします。

しかし、その仕組みや他の知的財産権との違い、取得の際に発生する利点やリスクを理解していなければ後々困る場合もあります。

特許の基本概念と仕組みを詳しく解説し、ビジネスにおける特許の効果的な活用法を考えていきます。

特許の目的は技術的アイデアの保護と社会的発展への貢献を推進するため

特許とは、発明された技術的なアイデアを独占的に利用できる法的権利のことです。

発明者や企業が特許を取得すれば、その発明について一定の期間、他者による使用を制限できます。

これにより、発明者は自分の技術を無断で使用されずに、独自の競争優位性を維持できます。

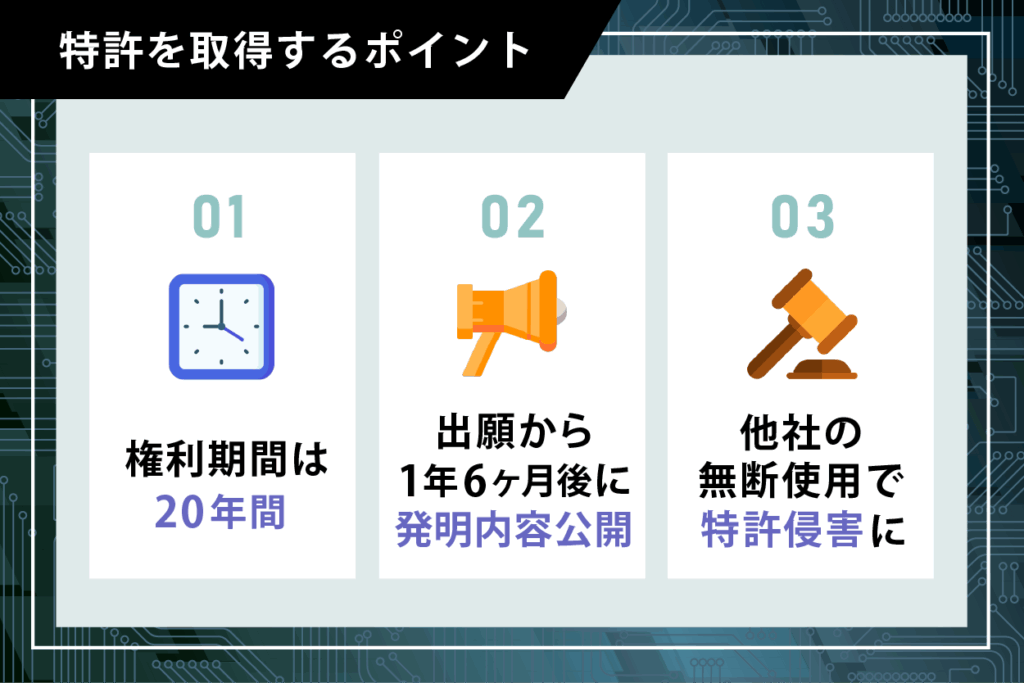

- 権利期間は出願から20年間

- 出願後1年6ヶ月で発明内容が公開される

- 他者が無断で使用すると特許侵害となる

特許制度の目的は、発明者が不安なく技術開発を行えるよう支援するためです。

さらに技術が公開されると、他の研究者や企業からその技術を基にした次のアイデアが開発され、社会全体の技術革新を進める狙いがあります。

他の知的財産権との違いを確認し特許戦略を立てる

特許と混同する虞れのある知的財産権には、商標権と意匠権、実用新案権があります。

それぞれ保護の対象や仕組みが異なるため、違いを確認しましょう。

商標権は、商品名やロゴマークなどブランドを表すマークを保護する権利で、審査を経て登録されます。

権利期間は、登録から10年ですが、更新が可能であり半永久的に独占できます。

意匠権は、形状や模様そして色彩の組合せなど製品のデザインを保護する権利で、権利期間は出願から最長25年です。

実用新案権は、権利期間は出願から10年で、発明ほど高度でなくても役立つような物品の形状や構造に関する考案が保護されます。

特許取得は市場での独占が可能だが出願に要する費用や時間を考慮する

特許を取得すると、発明を独占できる利点があります。

しかし、手続きには費用や時間を要するため、欠点も理解しましょう。

- 発明を独占できるうえ、市場での競争力が上がる

- ライセンス供与による収益化が可能

- 企業価値や信用力の向上につながる

- 資金調達時のアピールポイントになる

- 出願から権利化まで21~3年を要する

- 出願費用、審査請求費用、年金が必要

- 出願内容が公開されるため、技術情報が競合に知られる可能性がある

以上を踏まえると、特許に向くケースと、秘密にした方が有利なケースを見極める必要があります。

事業戦略と照らし合わせたうえで、検討しましょう。

特許出願の基本的な流れと準備が必要な事前対策を確認する

特許を取得するには、いくつかの重要なステップがあります。

出願から登録までのプロセスは複雑で、慎重に進めなければなりません。

事前に出願に必要な準備を整え、各ステップを把握する必要があります。

特許出願においては、発明内容を明確にしたうえでの先行技術の調査が第一歩です。

そして、出願書類を適切に準備して特許庁への提出をスムーズに行うには、出願手続きの流れの理解が不可欠になります。

特許出願を成功させるために、これらの準備をしっかり行い、後々の審査や登録に備えましょう。

発明の整理から特許が登録されるまでのプロセスを確認する

特許の出願から登録までの一般的な流れは、以下の通りです。

- 発明の整理:発明の内容を明確にし、特許の対象となるかを確認

- 先行技術調査:すでに似たような特許がないかを調査

- 特許出願:必要書類を作成し、特許庁に提出

- 方式審査:書類の形式が適切かどうかを審査

- 出願公開:出願から1年6ヶ月後に特許庁のデータベースで公開

- 審査請求:出願から3年以内に申請して審査を受ける

- 実体審査:新規性や進歩性など特許要件を審査

- 特許査定または拒絶:特許が認められると特許査定、拒絶理由がある場合は対応

- 特許登録:所定の特許料を納付後、登録が完了し、正式に特許権が発生

特許検索ツールを活用して類似特許を事前にチェックする

特許出願前に、同様の発明がすでに存在しないかの確認は非常に重要です。

もし、類似の特許がすでに登録されていた場合、新規性が認められずに拒絶される可能性が高くなります。

特許の内容が他の特許に抵触していないか確認できると、無駄な出願を避けられます。

特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」は、特許を検索するためのツールとして、日本特許庁が無料で提供しているためおすすめです。

- 過去の特許出願や登録情報を検索

- 類似の特許がないかを調べる

- 特許の審査状況を確認する

- 特許分類(FI/Fターム/IPC)を使って詳細な検索が可能

海外の特許も調査したい場合は、Google PatentsやEspacenet(欧州特許庁)などのツールも活用しましょう。

明細書や請求項など特許出願に必要な書類の種類と記載内容を準備する

特許出願に必要な書類は以下の通りです。

| 必要書類 | 記載内容 |

|---|---|

| 願書 | 出願人や発明者の情報、発明の名称などを記載 |

| 明細書 | 発明の背景や目的、具体的な構成や効果、実施例など、発明の詳細な説明 |

| 請求項 | 特許で保護したい範囲を定める最も重要な部分 |

| 誓約書 | 発明の概要を400字以内で簡潔に記載 |

| 図面※必要に応じて | 発明の内容を視覚的に説明するための図 |

書類作成のポイントとして、特に明細書と特許請求の範囲である請求項には高度な専門性が必要です。

発明者自身の記入も可能ですが、特許の専門用語や形式に不慣れでは適切な権利範囲を設定できなかったり、不備が生じたりします。

アイデアをただ書いただけでは権利にならないため、法律的に有効な内容を記載する必要があります。

オンライン出願と書面出願の違いを理解し適切に選択する

特許出願の方法には、オンライン出願と書面出願の2種類があります。

どちらを選ぶかによって、手続きの手間やコストが変わるため、それぞれの特徴を確認しておきましょう。

- 特許庁の電子出願ソフトを利用して、インターネット経由で出願

- 24時間365日対応しており、いつでも出願可能

- 手数料が書面出願より安い

- 郵送や持参の手間が不要

- 電子証明書や電子署名が必要

- 特許庁の窓口または郵送で提出

- オンライン出願に比べて手数料が高い

- 受付時間が決まっている※平日9:00~17:00

- 電子機器を使わないため、初心者でも手続きが容易

特許出願に伴う費用や時間を理解したうえで計画的に準備する

特許を取得するには、出願料や審査料、登録料などのさまざまな費用が必要です。

これらの費用は、発明の内容や特許の範囲を特定する請求項の数によって異なります。

例えば、発明の範囲が広ければ、それに伴う費用も増加します。

そのため、特許出願に要する費用を事前に把握し、必要な準備を進めなければなりません。

そして、特許出願から登録までには一定の時間が必要で、この期間も考慮に入れた計画的な準備が不可欠です。

出願費用や審査料を考慮しビジネス戦略に合ったコストパフォーマンスを見極める

特許取得のために要する主な費用は、以下の通りです。

| 必要な費用 | 金額 |

|---|---|

| 出願料 | 14,000円、オンライン出願の場合は11,500円 |

| 弁理士に依頼する場合の手数料※必要に応じて | 20万円から50万円程度※案件の複雑さにより変動 |

| 審査請求料※中小企業や個人向け減免制度あり | 基本料金:138,000円+(請求項の数×4,000円) |

| 特許登録料 | 第1〜3年分:毎年 4,300円+(請求項の数×300円)第4〜6年分:毎年 10,300円+(請求項の数×800円)第7〜9年分:毎年 24,800円+(請求項の数×1,900円) |

特許登録後も、権利を維持するために特許登録料の年金を支払う必要があります。

特許取得の費用は高額になりがちですが、ビジネスに与える利益がその費用を上回るかどうかを事前に見極めなければなりません。

特許取得までには数年を要するため長期的な視点で進める

特許取得までの期間の目安は、以下の通りです。

| プロセス | 期間 |

|---|---|

| 出願から出願公開まで | 約1年6ヶ月 |

| 出願から審査請求まで | 最大3年以内 |

| 審査請求から一次審査までの期間 | 約10ヶ月※技術分野により変動 |

| 一次審査から特許査定まで | 約6ヶ月〜1年※拒絶理由の有無や対応により変動 |

| 特許査定から登録まで | 約1ヶ月 |

出願から特許登録までは、約12〜3年要します。

この期間は、発明内容や特許審査の状況によって異なります。

特許取得を目指す場合、長期間のプロセスを見据えて、計画的に進めなければなりません。

一定の条件を満たす必要がありますが、早期審査制度を利用すると審査開始までの期間を大幅に短縮できる場合があります。

特許取得に向け審査を通過するための対策を事前に準備する

特許を取得するには、新規性や進歩性、産業利用性といった特定の条件を満たす必要があります。

したがって、特許の出願前には、これらの条件をクリアできるかの事前確認が不可欠です。

そして、強い特許を取得するには特許の範囲を適切に設定し、他者に模倣されないような特許を作る工夫が求められます。

ここでは、特許が認められるために必要な条件や、強い特許を取得するためのポイントについて解説します。

審査に必要である新規性・進歩性・産業利用性を満たしているかを確認する

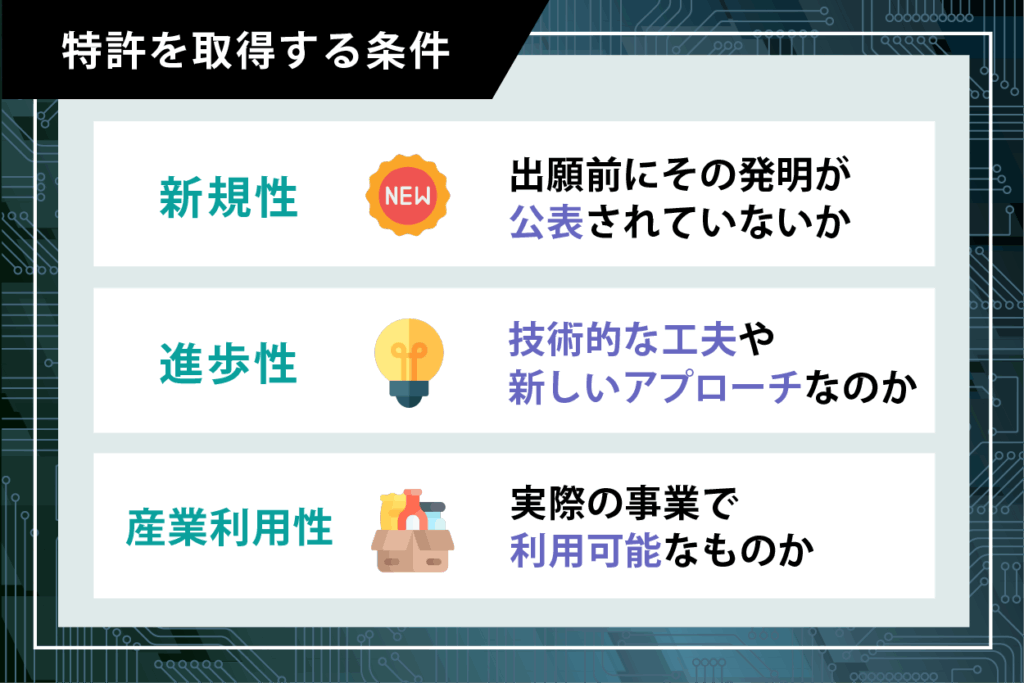

特許が認められるには、主に以下の3つの条件を満たす必要があります。

新規性は、出願前にその発明が公表されていない状況を意味します。

自分自身で発明を公開してしまうと、新規性が喪失し、特許を取得できなくなります。

そのため、発明を公開するタイミングには十分な注意が必要です。

すでに存在する技術の単なる組み合わせではなく、技術的な工夫や新しいアプローチが加えられている状態を指します。

単に既存の製品に新しい部品を加えただけでは、進歩性が認められない場合があります。

発明は、実際の事業で利用できるものが求められます。

実用性がない発明や、実際に利用される見込みのない技術は特許として認められません。

特許庁の審査では、これらの要件を厳しくチェックされるため、事前に十分確認しましょう。

必要項目を確認し特許申請が拒絶されないための準備をする

特許出願しても、審査の結果、拒絶査定を受けてしまう場合があります。

審査をスムーズに通過するために、それぞれの回避策を提案します。

- 新規性がなく、先行技術と同一の発明であると判断されないために、出願前に特許検索し、類似技術との差別化を明確にする。

- 先行技術を単に組み合わせるだけでなく、予想外の効果や技術的な工夫を明細書に詳しく記載する。

- 明確に記載されていなかったり、実施可能と判断できなかったりすると拒絶になるため、詳細を具体的に記載し、実施できる程度に詳細に説明する。

強い特許を取得するために請求項の工夫や実施例を記載する

特許権は、適切な範囲で取得しなければ、他社が簡単に回避できる弱い特許になってしまう可能性があります。

ここでは、競争力のある強い特許を取得するポイントを解説します。

請求項は、特許の権利範囲を示す部分です。

広範な独立請求項と、より具体的な従属請求項との組み合わせで、特許が無効になるリスクを減らせます。

多層的な請求項構造を採用すると、万が一に一部の請求項が拒絶された場合でも、他の請求項で権利を維持できる可能性が高くなります。

明細書に複数の実施例を記載すると、特許審査時や拒絶対応時に補正の選択肢が広がり、より強い特許権を確保できます。

競合他社は特許を回避するために、類似の技術や代替手段を開発する可能性があります。

競合が採用しそうな代替手段を想定し、権利範囲に含めると、より強い特許を取得できます。

特許を取得する際には、発明の最も価値のある部分を特定し、その部分を中心とした請求項の設定が重要です。

特許取得の鍵となる技術的特徴の特定など、発明の本質的な部分を明確にしましょう。

特許の申請を個人で行うか弁理士に依頼するかを検討する

特許の申請は、個人でも行えますが、弁理士にも依頼が可能です。

どちらを選ぶかは、費用や時間、専門知識の有無などで異なります。

個人で申請する場合は費用を抑えられる一方で、時間や労力、専門的な知識が必要です。

弁理士に依頼する場合は、専門的な知識と経験を活かして申請の精度を高められますが、その分費用が発生します。

特許申請を成功させるには、どちらの方法が自分の状況に最適かを見極めなければなりません。

ここでは、個人で申請する場合と弁理士に依頼する場合の利点や欠点を詳しく解説し、それぞれの方法を比較します。

個人で申請すると費用は抑えられるが時間と労力が必要になる

個人での申請は自己管理が求められるため、計画的なスケジュール調整と進捗確認がポイントです。

なお、無資格者に特許庁への手続きの代行を依頼すると法律違反になり、罰則を受ける可能性があります。

- 費用を大幅に抑えられるため、その分の予算を他の事業に使える

- 自分のペースで作業を進められ、スケジュールを柔軟に調整できる

- 発明の本質を自分で理解しているため、熱意をもって説明できる

- 特許に関する知識と経験を蓄積でき、今後の申請に活かせる

- 専門知識が不足している場合、適切な権利範囲の設定や書類作成が難しい

- 明細書には、技術的な部分や法律的な観点での適切な記載が求められるため、作成に多大な時間と労力を要する

- 拒絶理由通知を受けた際の対応が難しい

- 法律の解釈や審査基準の理解が不十分なため、権利取得の確率が下がる可能性がある

弁理士に依頼すると専門的な知識が活かされ申請の精度を高められる

信頼できる弁理士との連携により、手続き全体の効率が上がり、安心して申請を進められます。

- 専門的な知識と経験を活かし、質の高い明細書が作成できる

- 権利範囲を適切に設定できるため、他者に侵害されるリスクを減らせる

- 拒絶理由通知に対する的確な対応が可能であるため、審査をスムーズに通過できる

- 特許以外の知的財産権に関するアドバイスも受けられ、幅広くサポートしてもらえる

- 案件の複雑さにより、20万円〜50万円程度の費用が発生する

- 弁理士の技術理解度によっては、発明の本質が十分に反映されない可能性がある

- 情報共有や確認作業が複数回にわたるため、弁理士とのやり取りに時間を要する

- 弁理士の選択を誤ると、期待した成果が得られない

特許申請の代理業務は、弁理士の独占業務です。

無資格者に依頼すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

仮に無報酬であっても、無資格者が代理で業務を行った際にトラブルが発生したり不利益が生じたりした場合の対応が難しいため、代理での依頼は厳禁です。

複雑な発明や国際的な特許取得には弁理士の専門的なサポートが不可欠

以下のような場合には、弁理士の活用を検討しましょう。

- 技術的に複雑な発明の場合:高度な技術や、複数の技術分野にまたがる発明は、専門家のサポートが有効です。

- ビジネスのうえで重要な発明の場合:将来の収益に大きく影響する発明や、競合他社との差別化に重要な発明は、弁理士に依頼して強い特許を取得するのが理想です。

- 国際的な権利取得を目指す場合:外国で特許を取りたい場合、PCT出願や各国の法制度に関する知識が求められます。

- 特許出願の経験がない場合:初めての特許出願では、基本的な流れを理解するためにも、弁理士のサポートが不可欠です。

予算が限られている場合や日用品のアイデア発明、比較的シンプルな発明など、それほど権利を広げる必要がない場合は自ら出願するのも選択肢の一つです。

特許は将来のビジネス資産となり得るものであるため、短期的なコストだけでなく、長期的なリターンも考慮した判断が重要です。

特許申請の成功と失敗から学び申請の精度を向上させるための対策を講じる

特許の取得には、技術の独自性だけでなく、申請の工夫や戦略が大きく影響します。

特に、成功する特許申請と拒絶される特許には、いくつかの顕著な違いがあります。

特許申請を行う際に、発明の内容や申請の方法が適切であるか、または法的要件を満たしているかが重要です。

成功する特許は、技術的な独自性や実用性だけでなく、申請の内容やその戦略にも強く関係しています。

一方で、失敗する特許は新規性や進歩性が不足している、あるいは請求項が過度に限定されている場合が多いです。

ここでは、実際の成功事例と失敗事例を比較し、特許申請の精度を高める対策を解説します。

特許取得に成功した事例から実用性や独自性のポイントを抽出する

「起き上がり杖」は、高齢者が床に落とした杖を、自分で簡単に拾い上げるための工夫を施した杖です。

杖の柄の部分が軸方向に対して所定角度にねじれており、床に落ちた際に足で柄を踏むと、テコの原理で杖が浮き上がる仕組みになっています。

構造はシンプルですが、実用性が高く特許を取得しました。

この事例は、必ずしも高度な技術が必要ではなく、日常の課題を解決する工夫も特許に認められる可能性を示しています。

「プレス加工でできたナット」は、従来NC旋盤による削り出しで作製されていたスペーサーナットを、プレス加工で製作する方法の発明です。

製造コストの大幅削減を実現した点が評価され、特許を取得しました。

この事例は、既存製品の製造方法の改良により、特許が取得可能と示しています。

「フリクションボール」は、1本で書くと消すを実現したボールペンで、摩擦熱で消える特徴があります。

書いた文字をラバーでこすると摩擦熱が発生し、インクが無色透明になるという原理を利用しています。

この革新的な機能が評価され、世界中で特許を取得し、ヒット商品となりました。

失敗事例から新規性の喪失や請求項の過度な限定を避ける対策を学ぶ

アイデアの事前公表

特許出願前にアイデアを第三者に公開してしまうと、新規性を失い、特許取得が難しくなります。

出願前は、秘密保持契約を結ぶなどの措置を取るほうが望ましいです。

出願時に必要のない事項を限定していた

製品の核となる技術を特許出願した際に、請求項で技術を過度に限定してしまい、競合他社が容易に回避できる特許となってしまった例があります。

特許請求の範囲は、発明の本質的な部分を明確にし、不必要な限定を避けるほうが望ましいです。

ヒット商品が特許権で保護できていなかった

ヒット商品になったにもかかわらず、特許出願していなかったり、重要な特徴を含めていなかったりする例があります。

知的財産に関わる専門家と連携し、発明の重要な部分を確実に保護してください。

実際の体験談を参考に特許申請を改善する方法を見つける

以上の事例から、特許申請のポイントをまとめます。

| 発明の独自性を活かす | シンプルな工夫でも特許になる可能性があるため、日常の課題を解決する視点を持つ |

| 製造方法の改良も特許対象 | 新たな製造工程やコスト削減の工夫も、特許になるケースがある |

| 市場ニーズを意識する | 特許技術が、実際に市場で求められるものであるかを考える |

| 適切な特許戦略を立てる | 過度な請求項の限定を避け、他社が回避できない範囲で権利を確保する |

| 専門家と連携する | 特許庁の審査基準を理解し、効果的な申請をするために弁理士と協力する |

成功事例と失敗事例を参考にして、特許申請の精度を高めましょう。

特許取得の流れと必要な準備を把握し手続きをスムーズに進める準備をする

特許を取得するには、事前準備が欠かせません。

申請には多くのステップがあり、各ステップをスムーズに進めるためには、しっかりとした準備と理解が必要です。

出願の流れを理解し、必要な手続きを的確に進めると、特許取得の成功の可能性が高まります。

ここでは、特許取得までの基本的な流れと、それぞれのステップでの必要な準備について詳しく解説します。

適切な準備をし、手続きがスムーズに進むように心掛けて、特許取得を確実に目指しましょう。

特許取得までの基本的な流れを再確認し計画的に進める

特許出願のプロセスは、アイデアを形にした時点から始まり、最終的な特許登録までにいくつかの重要なステップがあります。

- 発明の内容を具体化し、特許としての新規性を確認するための先行技術調査をする

- 特許出願書類を作成する

- 特許庁に出願する

- 出願から3年以内に出願審査請求をする

- 審査を受け、必要に応じて拒絶理由通知に対応する

- 特許査定を受け、特許料を納付して登録する

- 特許権を維持するため、年金を納付する

このように、特許取得には計画的な進行と各ステップにおける正確な対応が求められます。

出願準備を万全にするためチェックリストでやるべき準備を把握する

特許出願を検討している人は、まず以下のチェックリストを確認しましょう。

- アイデアを実現する具体的な方法が明確になっている

- 発明が個人のみが利用するものではなく、産業上利用可能である

- 同じ技術をウェブサイト、雑誌、新聞などで見ていない

- 発明について発表しておらず、製品の販売も開始していない

- 技術調査をし、同じ技術の出願が過去に見つかっていない

- 他社が発明を実施していた場合に、それを発見できる

- 特許権により得られる利益と取得や維持コストとの比較をしている

上記のチェックリストで一つでも当てはまらない項目があれば、審査通過が難しいため、出願内容の見直しをおすすめします。

特許庁や専門的なサイトを活用し特許申請をより有利に進める

特許取得について、さらに詳しく知りたい人や実際に取得を検討している人は、以下を活用してください。

- 特許庁公式ウェブサイト

特許制度や出願手続きに関する基本情報、各種手数料、様式などを提供しています。

https://www.jpo.go.jp/ - J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)

特許、商標、意匠、実用新案の情報を無料で検索できるサービスです。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/ - 知財ポータル INPIT

初心者向けの知的財産権情報や相談窓口を紹介しています。

https://chizai-portal.inpit.go.jp/ - 日本弁理士会

弁理士や無料相談会を紹介しています。

https://www.jpaa.or.jp/ - 知的財産相談・支援ポータルサイト

無料相談や減免制度などの支援情報を提供しています。

https://faq.inpit.go.jp/

特許を活用して競争力を強化しビジネスを成長させる方法を見つける

特許は単なる権利の取得に留まらず、ビジネスに新たな価値を生み出す強力なツールです。

効果的に活用すると、競争力を大きく強化できるほか、事業の成長にもつながります。

例えば、特許取得ができると独自の技術やアイデアは他者に模倣されずに守られ、企業のブランドや技術的優位性を高められます。

そして、特許のライセンス供与で、収益を得る手段としても活用できるのです。

特許の仕組みや取得の流れ、利点や欠点を十分理解し、どういった形でビジネスに活かしていくかを考えてください。

特許取得のプロセスは確かに複雑ですが、事前の準備と正しい知識を身につけると、初心者でも挑戦できます。

アイデアを形にして、適切な保護によってイノベーションが広がり、さらに新しい価値を生み出せるでしょう。