近年は、著作権や商標権および特許権といった知的財産の重要性が増している時代です。

事業展開における自社権利の保護にとどまらず、知的財産を積極的に活かした戦略が事業成功のカギを握るケースが増えています。

ブランド価値や競争力の維持および強化を図るうえで、知財戦略は欠かせません。

今回は、事業展開において重要な役割を持つ知財戦略について説明します。

知財戦略の要素やリスク管理の重要性、および他社の成功事例についても解説します。

- 知財戦略は知的財産による収益の拡大を目的とする

- 知財戦略の主要な要素は4種類

- 知財戦略にはリスクマネジメントと法的な対策が必須

- 知財戦略の展開の中で定期的なモニタリングの実施も大切

- 知財戦略を企業競争力強化のために用いる際のポイント

今回の記事を参考にして、ぜひ高い有効性を発揮する知財戦略の展開を目指してみてください。

知財戦略とは知的財産の活用による事業利益の最大化を目指す戦略のこと

そもそも知財戦略とは、知的財産を用いて事業活動における利益の最大化を目指す戦略のことです。

知的財産のうち、その利用権や獲得できる利益について法律で保護されているものが知的財産権です。

知的財産権の代表例としては、具体的には以下のようなものが挙げられます。

- 特許権

- 商標権

- 意匠権

- 著作権

- 実用新案権

- 回路配置利用権

- 育成者権

以上のような知的財産権は、自社の権利として保護されるのみでなく、近年は事業戦略的な目的での利用が注目されています。

知財戦略の目的や活用および基本的な運用手順として、以下の3つの視点から解説をします。

- 知的財産の活用による競争力の維持強化が目的

- 企業競争力を高める知的財産の活用方法

- 知財戦略の策定から実行までの基本的な手順

知財戦略を検討する前に、そもそも知財戦略とはどのような概念であるのか、理解しましょう。

知的財産の活用による競争力の維持強化が目的

知財戦略の目的とは、知的財産を活用して同業他社に対する競争力を維持し、さらに強化することです。

近年の事業展開における知的財産の活用は、企業価値を高め競争力を向上させるうえで欠かせないものとなっています。

知的財産権を用いて自社製品やサービスの市場優位性を発揮したり、ブランド価値を向上させたりする戦略展開が可能です。

たとえば、他社からの事業参入に対して知的財産権を主張して阻止し、自社の市場における立場の強さをアピールできます。

知財戦略を立てる際には、そもそも知財戦略を展開する目的とは何であるのか、自社内で認識を共有する必要があります。

企業競争力を高める知的財産の活用方法

企業の競争力を高めるための知的財産の活用方法としては、知的財産権の取得が挙げられます。

知的財産は、ただ単に自社内の技術やノウハウとして保有し活用しているのみでは事業戦略において効果を発揮できません。

時間の経過とともに他社も同様の技術やノウハウに到達し、市場を奪われる可能性もあります。

他社の参入を許す前に権利化しておけば、事業活動において優位に立てるでしょう。

特に、以下のような知的財産権は、事業展開において重要です。

- 特許権

- 商標権

- 意匠権

- 実用新案権

知財戦略は、知的財産権の獲得を中心にしていく必要があります。

知財戦略の策定から実行までの基本的な手順

事業活動における、知財戦略の策定から実行までの基本的な手順は、以下のとおりです。

- 他社の知的財産権の取得状況調査

- 自社の市場における立ち位置の把握

- 自社における経営課題の明確化と重点的に取り組む分野の決定

- 知的財産権の取得に向けた手続き開始

知財戦略を開始するうえで、現状把握および調査は欠かせません。

知的財産権取得の際に、他社がすでに取得している内容を除外する必要があります。

さらに、経営戦略上価値のある知的財産であるのか、市場のニーズや自社の立ち位置を踏まえて検討するのも大切です。

知財戦略を展開する際には、事前調査や戦略上の位置付けなどが必要不可欠であり、やみくもに権利取得を目指していては効果的な事業展開は難しいでしょう。

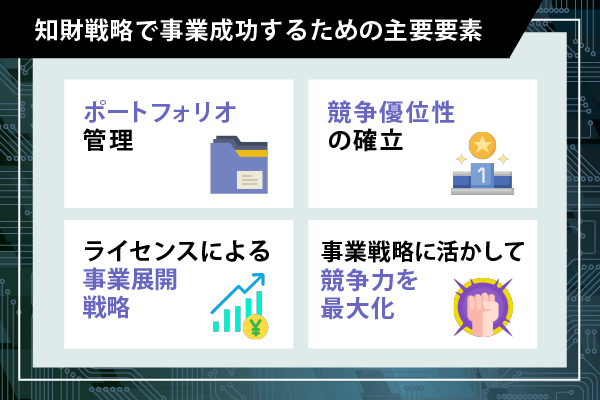

知財戦略を策定する際の4つの主要な基本要素を理解しよう

知財戦略には、含めておきたい以下の4つの基本的な要素があります。

- 現状把握に有用な知的財産のポートフォリオ管理

- 知的財産による同業他社との競争優位性の確立

- 知的財産ライセンスによる事業展開および戦略

- 知的財産と事業戦略の連携による競争力の最大化

効果的な知財戦略を展開するためには、策定した計画通りに運用するのはもちろん、事前準備や最新の他社の状況把握も大切です。

知的財産の自社での運用に加え、他社へのライセンス運用による収益化という選択肢もあります。

知財戦略による事業成功を収めるため、4つの基本要素それぞれについて対策を講じましょう。

現状把握に有用な知的財産のポートフォリオ管理

知的財産のポートフォリオ管理は、自社および他社の知的財産における現状把握に役立ちます。

知的財産を用いた事業戦略を立てるためには、現状把握は必要不可欠です。

知的財産のポートフォリオ運用について、以下の3点に焦点を当てて解説します。

- 知財ポートフォリオとは知的財産の横断的な管理のこと

- ポートフォリオの分析による事業戦略への展開

- 知財ポートフォリオを活用した企業価値向上の手法

知財戦略に欠かせないポートフォリオ管理について、理解を深めてみてください。

知財ポートフォリオとは知的財産の横断的な管理のこと

知財ポートフォリオとは、知的財産を横断的に管理する手法のことです。

企業が保有する知的財産それぞれの個別管理に加えて、各知的財産の関連性や補完関係を明らかにします。

知的財産を俯瞰的に捉えて、企業全体の戦略のために管理および活用するための枠組みです。

知財ポートフォリオは、企業の戦略的な強みや弱点を浮き彫りにして、次の事業展開を検討するうえで重要な判断材料となります。

多岐にわたる知的財産を扱っている企業にとっては、知財ポートフォリオがないとそれぞれの知的財産の関連性が不明瞭になり、知財戦略の立案が難しくなるでしょう。

ポートフォリオの分析による事業戦略への展開

知財ポートフォリオの分析により、企業の事業戦略への展開が可能です。

たとえば、知財ポートフォリオを分析した結果浮き彫りになった企業の弱点を補強するため、関連分野への人材投与や予算配分を行います。

他社からの知的財産購入や、ライセンス契約による使用権獲得といった、弱い部分を補う方法も事業戦略上の選択肢となります。

知財ポートフォリオの管理運用がなく、保有する知的財産個別の管理のみであれば、企業の知的財産を事業戦略に展開するのは難しいでしょう。

知財ポートフォリオは、知財戦略を構築するうえで欠かせない要素となります。

知財ポートフォリオを活用した企業価値向上の手法

知財ポートフォリオは、企業の価値を高める手法として活用できます。

たとえば、知財ポートフォリオの状況を開示して戦略を公開すると、投資家へのアピールにつながります。

保有する知的財産が事業に直結していると判断されると、市場における企業の評価も高くなるでしょう。

他社との業務提携においても、知的財産は重要な要素です。

保有する知的財産は企業の価値を決める重要な要因と判断され、提携に関する交渉を優位に進められます。

知財ポートフォリオの適切な管理は、事業展開への活用に加え、あらゆる場面で企業価値を高めるために貢献します。

知的財産による同業他社との競争優位性の確立

知的財産による同業他社との競争優位性の確立は、知財戦略における重要な要素の1つです。

知的財産による競争優位性の確保には、知的財産権の獲得が重要です。

知的財産による同業他社との競争優位性の確保について、以下の3つの視点を中心に解説します。

- 独自技術の特許権・実用新案権取得により競争優位性を確立できる

- 商標権の活用によりブランド価値向上を目指す

- 意匠権の活用により模倣品の進出を阻止できる

各知的財産権の獲得を通じて、事業展開を優位に進めましょう。

独自技術の特許権取得により競争優位性を確立できる

独自の技術や発明によって特許権を獲得すると、他社に対する競争優位性を確立できます。

特許権とは、知的財産権の一種で、発明を保護し独占的に利用できる権利のことです。

特許権を取得した発明に関しては、権利者以外は利用できません。

特許権は先に取得したほうに優位性があるため、有用性が高く事業戦略に役立つ発明についてはできるだけ早めに取得する必要があります。

特許権を取得するには、特許庁に対する所定の手続きが必要です。

審査を経て特許査定を得て所定の金額の納付を終えると、特許権の取得が完了します。

審査においては、進歩性や新規性といった広範な要件を満たしているかを確認され、場合によっては出願を取り下げられるケースもあります。

時間がかかる手続きであるため、他社に対する優位性確保を目指して早めの出願を心がけましょう。

商標権の活用によりブランド価値向上を目指す

商標権を活用すると、企業のブランド価値の向上を図れます。

商標権とは、商品およびサービスに使用する商標に対して得られる独占的利用権のことです。

商標には、ロゴやマークおよびネーミングなどが含まれます。

視覚に関するもの以外では、音声や変化する文字なども商標の一部です。

印象的な商標は、消費者に対して信頼感や既視感を与え、購入意欲の確保につながります。

他社に似たような商標を模倣されて利益を侵害されるリスクを防げるため、商標権の取得には競争力確保の面で大いに意義があります。

商標を用いて商品やサービス、あるいは自社企業そのもののブランディングを行いたい場合は、商標権を取得するとよいでしょう。

意匠権の活用により模倣品の進出を阻止できる

意匠権の活用で、他社による模倣品の進出を阻止する効果が得られます。

意匠権とは、物品や建築物など実体のある工業用デザインに対して与えられる排他的権利のことです。

人気商品にデザインが似た模倣品が売れて利益を他社に奪われるのを防ぐため、意匠権が役に立ちます。

意匠権を取得すると、他社が同様のデザインで商品販売ができなくなります。

意匠権は特許庁に出願をして取得する必要があり、先に取得したものに権利が付与されるため、早めに手続きをするとよいでしょう。

意匠権には、他社の模倣品の排除を達成できる点に加え、自社のブランドイメージの向上の面でもメリットがあります。

知財ライセンスによる事業展開および戦略

知財戦略の重要な要素として、知財ライセンスによる事業展開が挙げられます。

知的財産は、本来自社で独占的に利用する技術やノウハウです。

貴重な知的財産は、他社に使用権を与え、収益化につなげる方法として使用できます。

知財ライセンスによる事業展開および戦略として、以下の3つの視点を中心に解説します。

- 知財ライセンスとは知的財産の使用権を他社に認めること

- ライセンス契約を通じて収益化の構造を構築する

- クロスライセンスを含めた他社とのライセンス契約戦略

知財ライセンスの概要や活用手段を理解して、事業戦略の1つとして活用してみてください。

知財ライセンスとは知的財産の使用権を他社に認めること

知財ライセンスとは、知的財産の使用権を他社に対して認める契約のことです。

知的財産の利用権を認める代わりに、ライセンス料を収受して収益とします。

料金設定は、あらかじめ定めた一定額とする形式や、販売実績に応じた従量制の形式など、選択肢はさまざまあります。

知的財産の種類や性質を踏まえて、適した形式の選択が大切です。

知財ライセンスの活用には、ライセンス料による収益に加え、自社の従業員や設備を消費せずに済む利点もあります。

既存の知的財産を他社に使用させて収益を確保し、自社では新しい技術開発に尽力するといった効率のよい対応が可能です。

知財ライセンスの導入により、事業戦略の幅は大いに広がります。

ライセンス契約を通じて収益化の構造を構築する

知財ライセンス契約を適切に活用して、収益化構造の構築を図るのも、知財戦略の重要な要素です。

知財ライセンスの運用においては、考慮したいポイントがあります。

たとえば、知財ライセンスは知的財産の使用権を与える相手の数によって、独占と非独占に分けられます。

独占的ライセンスは、使用権を単独の企業に与える形式です。

ライセンス料を高く設定できるという利点がある一方で、権利を与える企業の経営状況によって成果が左右される懸念があります。

非独占的ライセンスは、使用権を複数の企業に与える形式です。

ライセンス料は独占の場合に比べて低いのが一般的ですが、複数の企業からライセンス料を収受できて、リスクの分散にもつながります。

ライセンス契約締結の際は、自社にとって有利な条件となるよう、総合的な視点での判断が求められます。

クロスライセンスを含めた他社とのライセンス契約戦略

知財ライセンスの運用においては、クロスライセンスの選択肢も含めて戦略を考えるとよいでしょう。

クロスライセンスとは、複数の企業がそれぞれに保有する知的財産を交換しあう契約形態のことです。

クロスライセンスには、ライセンス料の負担を抑える効果や、技術および製品の開発を効率化して企業間の相乗効果が期待できます。

一方、お互いが持つ知的財産の優位性を巡ってトラブルに発展する欠点もあります。

相手が持つ知的財産への依存度が強くなってしまうのも、懸念しておきたい欠点です。

クロスライセンスを事業戦略に取り入れる際は、後でトラブルに発展しないよう、契約範囲や期間などを契約時に明確に決定する必要があります。

知的財産と事業戦略の連携による競争力の最大化

知財戦略においては、知的財産と事業戦略の連携を図り、企業としての競争力の最大化を目指すのが重要です。

知的財産は、企業によっては保護される権利としての位置付けになっているかもしれません。

しかし、実際には事業展開の中核を担う要素として、より戦略的な位置付けがなされる要素です。

競合他社との関係性を優位に進めるうえで欠かせない知的財産の活用について、戦略的な視点で考えてみましょう。

知的財産と事業戦略の連携について、以下の3点を中心にして解説します。

- 知的財産は権利保護のみでなく競争優位性を支える戦略的位置付けとする

- 知財戦略とマーケティング戦略を連携させる

- 企業内で知財戦略を浸透し組織間の連携を図る

自社の事業戦略を構築する際に重要な内容であるため、ぜひ参考にしてください。

知的財産は権利保護のみでなく競争優位性を支える戦略的位置付けとする

知的財産は、他社との競争優位性を支える戦略的な位置付けとして考えられます。

単に権利を保護する対象として知的財産を取り扱っているのは、事業戦略上望ましくありません。

特許権や商標権を取得する際は、事業上でどのような戦略に用いるのかを考慮したうえで出願をする必要があります。

前述の知財ポートフォリオの管理を踏まえ、自社と他社の立ち位置を把握し弱い部分を補う目的で知的財産の拡大を図るなど、戦略的な視点が大切です。

知的財産を単に権利保護の対象としてのみの位置付けとしている場合は、企業全体の事業戦略との連携を図るように社内で検討しましょう。

知財戦略とマーケティング戦略を連携させる

知財戦略とマーケティング戦略の連携は、企業全体の事業展開において有効な考え方です。

他社に対する優位性を主張できる知的財産を中心に据え、マーケティング戦略を展開します。

たとえば、特許権の取得のタイミングに合わせて新商品の公開を行う方法があります。

商品が公開された時にはすでに知的財産権が有効になっているため、他社が参画する余地がありません。

特許権や意匠権に関連する商品を販売する際は、高級品や限定品としてプレミアム感を付与し、価格を上乗せするのもマーケティング戦略上有効です。

知的財産は、工夫次第で効果的なマーケティング展開に活用できます。

知的財産をマーケティング戦略の主要な位置付けとして捉え、積極的な活用を検討しましょう。

企業内で知財戦略を浸透し組織間の連携を図る

知財戦略を展開するためには、企業内で意識を共有し、各組織の連携を図るのも大切です。

多くの企業においては、知財部門など専門部署で知的財産を取り扱います。

知的財産を事業戦略に用いるためには、専門部署での管理を実施するとともに、事業部門や研究開発部門との連携が欠かせません。

たとえば、複数の知的財産を権利化するうえで、優先するものを決めるのは知財部門単独では難しいでしょう。

マーケティング戦略における優先性の考慮や、研究開発に要する時間や費用などさまざまな視点で検討する必要があります。

企業全体で知財戦略を行っていくという意識を浸透させ、部門を横断して事業戦略を展開していく姿勢が、戦略構築において重要です。

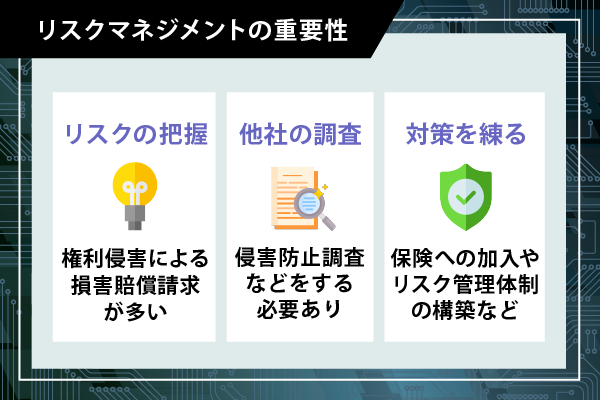

知財戦略はリスクマネジメントと法的対策が必要不可欠

知財戦略の展開には、リスクマネジメントと法的な対策が必要不可欠です。

知的財産は、十分に調査をせず安易に利用していると他社の権利侵害により損害賠償に発展するなど、リスクの多い分野でもあります。

知財戦略におけるリスクを把握して、トラブルに発展しないように取り組む必要があります。

さらに、知的財産に関連する法令についての理解も欠かせません。

知的財産には、商標法や特許法といった、関連法令が多数存在します。

専門的な内容を伴うため、自社内のみでの対応が難しい面もあるため、専門家に相談できる体制が必要になる場面もあるかもしれません。

以下で、知財戦略におけるリスクマネジメントと法的対策の重要性や取り組み方について解説するので、参考にしてください。

知財戦略を進める上でのリスクと管理の仕方を理解する

知財戦略を進める際には、備えておきたいリスクがあります。

知的財産に関するリスクとしては、他社に対する権利侵害が多いです。

知的財産権は権利者を保護する性質を持つため、すでに他社が知的財産権を確保している分野への進出は大きなリスクを伴います。

場合によっては、損害賠償などのトラブルに発展するかもしれません。

知財戦略を展開する際は、潜んでいるリスクの把握と管理が重要です。

知財戦略において押さえておきたいリスクと管理方法として、3つの視点を以下で解説します。

- 知的財産権の侵害リスクを把握し予防策を実施する

- 他社の知的財産権侵害回避を目的とした調査の重要性

- 知財訴訟リスクの把握とリスクヘッジを実施する

知財戦略の立案を行う前に、リスクマネジメントの考え方を十分理解しましょう。

知的財産権の侵害リスクを把握し予防策を実施する

知的財産権を侵害するリスクの把握による予防策の実施は、知財戦略のリスクヘッジにつながります。

特許法や著作権法など、知的財産権に関連する法令が定められており、違反した場合の罰則が明記されています。

知的財産権の侵害を起こさないためには、他社が保有する知的財産の調査が不可欠です。

自社で開発した研究内容が、すでに他社により知的財産権取得に至っているかもしれません。

知的財産権の侵害に当てはまるのか判断が難しい場合は、弁理士など専門家に相談して判断を仰ぐのもよいでしょう。

知的財産権侵害のリスクに備え、トラブルに発展しないよう予防策を取るのが大切です。

他社の知的財産権侵害回避を目的とした調査の重要性

他社の知的財産権の侵害を回避するためには、適切な調査の実施が重要です。

知的財産権侵害を回避する目的で実施される調査のうち、以下の2種類が代表例として挙げられます。

- 侵害防止調査

- FTO調査

侵害防止調査とは、実施する技術に関連する他社の知的財産権が無いと確認する調査のことです。

一方、FTO調査とは実施する技術が他社の知的財産権に該当しない旨を確認する調査のことを指します。

以上2種類の調査は、単独でそれぞれ実施するよりも両方の調査を組み合わせて取り組むほうが高いリスク回避効果が期待できます。

専門家とも相談しながら、侵害リスクを抑えるために定期的に調査を実施するとよいでしょう。

知財訴訟リスクの把握とリスクヘッジを実施する

知的財産権の侵害は、場合によっては訴訟に発展するリスクがあります。

損害賠償請求に応じる必要が生じて、賠償金の負担も受け入れざるを得ません。

知的財産権関連のトラブルに備えリスク回避の手段を講じるのは、リスクヘッジの面で効果的です。

たとえば、知的財産権侵害のリスクに備え、専用の損害賠償保険に加入する方法があります。

弁理士などの専門家と顧問契約を締結し、定期的に知的財産に関するリスクを管理する体制を構築するのも有効です。

知的財産の管理をする際は、知財訴訟に備えたリスクヘッジの手法の導入を検討してみてください。

知財戦略に関連する法令とその枠組みを理解する

知財戦略の展開において、関連する法令の理解と枠組みの把握が欠かせません。

知的財産と関連のある法令の理解が足りないと、法令違反を招いてしまい事業展開に支障を来してしまうでしょう。

法令順守は、事業活動における根幹ともいえる重要課題であり、知財戦略においても必ず取り組む必要があります。

知的財産に関連する法令は専門的な内容も多いため、適切な体制による備えが肝要です。

知財戦略に関連する法令と対応方法について、以下の2つの視点から解説します。

- 知財関連法規は特許法や商標法など多岐にわたる

- 訴訟に備えて社内体制を構築する

知財戦略におけるリスクを回避するために、関連法令への対処方法を身に付けてください。

知財関連法規は特許法や商標法など多岐にわたる

知的財産に関連する法令は、以下のように多岐にわたっています。

- 特許法

- 実用新案法

- 意匠法

- 著作権法

- 商標法

- 不正競争防止法

各法令に違反すると、刑事罰を課せられる場合もあるため、法令順守は必須の対応といえます。

規定されている内容は多岐にわたるため、違反している事実に気付かない場合もあるかもしれません。

知的財産に関連する法令を順守するためには、法の理解はもちろん法令違反になった前例を理解している経験豊富な人材が必要です。

弁理士など専門家の起用も視野に入れながら、関連する法令の順守に努めるのも、知財戦略において欠かせません。

訴訟に備えて社内体制を構築する

知的財産に関連する法令に違反すると、場合によっては訴訟に発展する可能性があります。

法令違反を起こさないのが前提としてあるものの、専門的な対応を求められるため、訴訟に発展するリスクを完全になくすのは難しいでしょう。

そのため、もし訴訟に発展したとしても対応できるような体制を社内で構築しておくと、いざというときに適切な対応が取れます。

自社内で対応が難しい場合には、弁理士といった外部の専門家に相談する方法もあります。

訴訟に発展するリスクに備え体制を整えておくと、トラブルに発展した時の適切な対応が可能です。

実効性のある知財戦略を実行して定期的なモニタリングを行う

知財戦略によって事業上の成果を挙げるためには、実効性のある戦略展開が大切です。

知的財産を事業戦略に組み込んで、会社全体で取り組んでいく必要があります。

さらに、知財戦略は実行した後のモニタリングも重要です。

実行した戦略にどれほどの効果が得られたのか、定期的に確認して次の戦略展開に活かしていきます。

実効性のある知財戦略とモニタリングについて、以下の3点を中心に解説します。

- 知財戦略を実行するための具体的なアクションプラン

- 知財戦略は進捗確認と評価の実施が重要

- 知財活動のモニタリングで定期的なレビューと改善を実施

知財戦略を用いた効果的な事業展開を行うため、ぜひ参考にしてください。

知財戦略を実行するための具体的なアクションプラン

実効性のある知財戦略を実行する際には、具体的なアクションプランの作成が必要です。

アクションプランは、戦略を実現するための具体的な取り組み内容をまとめたもので、担当者が担う業務が具体的に示されています。

アクションプランの具体例として、知財ポートフォリオの管理において、知的財産の重要度による区分を紹介しますので参考にしてください。

現状の業務状況に鑑みて、自社で保有する知的財産を重要、不要および改善が必要などに分類します。

重要と判断された知的財産は、知的財産権を継続して得るための手続きを行います。

一方、不要と判断されたものに関しては、権利の継続をせず放置するかライセンス運用の道を模索するといった判断基準が示されたプランです。

打ち立てた知財戦略を実行するため、自社の状況に合ったアクションプランの立案を検討してみましょう。

知財戦略は進捗確認と評価の実施が重要

知財戦略の効果を高めるためには、進捗状況の確認と評価が大切です。

進捗管理をするためには、知財戦略を立てる際に定量的な目標設定や期限の設定をするとよいでしょう。

たとえば、関連する知的財産権を1年間に3種類申請する、といった目標設定をします。

年度の途中において進捗管理をする際に、数値として客観的な管理が可能です。

進捗確認と合わせて、取り組み内容の評価も行います。

進捗状況を踏まえ、計画時点の目標を達成できていない場合、何が原因だったのかを検証します。

知財戦略は、実行するのみでなく定期的な進捗状況の確認と評価を繰り返しながら、実効性の程度をチェックしましょう。

知財活動のモニタリングで定期的なレビューと改善を実施

知財戦略に基づいて実施する知財活動のモニタリングを通じて、定期的なレビューと改善を実施するのも重要です。

実施した知財活動が自社の事業展開に適合しているか、客観的な視点でモニタリングを行います。

たとえば、取得を目指す知的財産権が自社の事業展開に与える影響の見直しが挙げられます。

知財戦略の立案時点では有効性が高いとされていた知的財産権が、時間の経過により状況が変化し、陳腐化してしまっているかもしれません。

時々刻々と変化する状況に対応するため、実行している知財戦略の実効性について定期的に見直し、修正や改善を行うのは重要な取り組みです。

知財戦略で競争優位を実現した企業の成功事例を参考にしよう

事業活動において知財戦略を取り入れる重要性について理解しているものの、具体的にどのような取り組みをすればよいのかわからないケースも多いのではないでしょうか。

知財戦略を効果的に進めるために、他企業の成功事例を参考にする方法があります。

これまで、多くの企業が知財戦略を用いて、同業他社との競争における優位的な立場を達成してきました。

以下では、知財戦略を有効に活用してきた企業の取り組み方や、競争優位を築いた成功事例を紹介します。

他社がどのように知財戦略に取り組んできたのかをみて、ぜひ自社戦略の構築に活かしてください。

大手企業が取り組んだ知財戦略の成功事例

これまで、大手企業が知財戦略に取り組んで成功を収めた事例は多数あります。

たとえば、自動車メーカー最大手のトヨタ自動車は、エンジンとモーターの動力源を持つハイブリッドに関する技術特許を多数保有しています。

早い段階からハイブリッド技術に取り組んできた結果、同業他社が同様の技術で市場に参入する余地をなくしてきました。

世界的に有名な自動車メーカーとしての地位を確立してきたトヨタ自動車にとって、知財戦略は欠かせない事業展開の手法だったといえるでしょう。

一方、トヨタ自動車は2万以上に上るハイブリッド技術関連の特許権を2030年まで無償提供すると発表しています。

本来は市場優位性を維持するために活用する知的財産権を無償で提供するというのは、先見性と高度な判断として注目されています。

(参考:トヨタ自動車アニュアルレポート)

競争優位を築いた大手企業による知財戦略の実践事例

知財戦略によって、同業他社に対する競争優位を築いた大手企業も多くあります。

たとえば、通信業最大手のAppleは、主に携帯端末における特許権や意匠権を多数取得しました。

製品の形状における意匠権や、ユーザーインターフェースに関連する特許権を持っています。

競合他社が類似製品を製造した場合に、知的財産権の主張による排除が可能です。

さらに、iPhoneやAppstoreといった名称で商標権を取得して、ブランドの価値を世界規模で発信しています。

(参考:知財タイムズ公式HP)

Appleの例のように、知的財産権を用いて市場における優位を維持する大手企業が多数みられます。

知財戦略の要素を事業の成長に活用した事例

知財戦略の要素を、自社の事業成長に活用した事例も多いです。

たとえば、知的財産権のライセンス化によって大きな利益を獲得したIBMの事例を紹介します。

(参考:ハーバードビジネスレビュー公式HP)

ITおよび通信事業大手のIBMは、コア事業に関連するもの以外の特許をライセンス供与に活用しています。

特許ライセンスの活用により毎年10億ドルを超える収入を獲得しているとされており、非コア事業の特許を収益化している事例です。

以上のように、大手企業の多くが知財戦略の要素を積極的に事業展開に活用しています。

知財戦略で企業の競争力強化のためのポイントを押さえよう

知財戦略を事業展開に活かして競争力を高めるためには、活用上のポイントを押さえる必要があります。

保有する知的財産の効果を最大化するためには、事業戦略と組み合わせた取り組みが不可欠です。

企業の競争力向上に寄与する知財戦略のポイントとして、主要な要素を以下に3点紹介します。

- 知財戦略の総括を企業の事業展開に活かす

- 事業を成功させるためには知財管理が欠かせない

- 今後の知財戦略に必要な進化の方向性について検討する

知財戦略を効率的に実行するため、今回紹介するポイントをぜひ押さえておいてください。

知財戦略の総括を企業の事業展開に活かす

知財戦略の総括を行って、企業の事業展開に活かすのが大切です。

知財戦略の総括とは、実行した取り組みが事業活動にどれほどの効果をもたらしたかを確認することを指します。

知財戦略の各要素を振り返り、事業展開にどれほど貢献したか確認したり、改善点の洗い出しを行ったりします。

たとえば、知財ポートフォリオにおいては、保有する知的財産のうち何が最も競争優位に貢献したか確認するのも効果的です。

企業の中長期的な事業計画と、知財戦略が同じ方向に向かっているか、俯瞰的な目線で確認するのもよいでしょう。

知財戦略は、実行するのみでなく必ず総括を行って効果の確認や改善を加えるのが大切です。

事業を成功させるためには知財管理が欠かせない

企業活動において事業上の成功を収めるためには、知財管理が欠かせません。

近年の事業活動においては、知的財産の運用は重要度を増しています。

多種多様な技術やデザインが生み出されている昨今、自社の競争力や優位性を確保するうえで、知的財産の権利化が重要です。

市場のニーズを把握し、次に取得を目指す知的財産権の目標設定をするのも知財管理の一部です。

知的財産の重要度が増している昨今、知財管理は企業の事業展開における主要な位置を占めています。

今後の知財戦略に必要な進化の方向性について検討する

知財戦略は、常に同じ方針で展開するものではありません。

今後起こるであろう時代の変化に応じた、進化の方向性の検討が不可欠です。

たとえば、近年はあらゆる分野におけるデジタル化の推進が顕著にみられます。

企業の知財戦略においても、デジタル分野への対応を視野に入れる必要性が増しています。

環境分野における社会的要請の向上も、将来避けられないポイントです。

知的財産権を自社で囲い込むのみでなく、環境への貢献度が高い技術の積極的な開放により、ブランド力のアピールにつなげられるでしょう。

知財戦略は、常に自社と社会の関係性を把握しながら、適切な方向に進化させていく考え方が重要です。

他社の知的財産の活用を含めた知財戦略の展開を検討する

知財戦略に関して、自社における取得や管理の視点で説明をしてきましたが、他社の知的財産の活用も含めるのが本来の考え方です。

自社で開発して権利化した知的財産は、他社との競合関係において優位に立つための有効な手段となり得ます。

しかし、権利化に至るまでの時間や工程といった費用対効果の面を考慮すると、得策とは言えないかもしれません。

他社の知的財産を事業戦略として取り入れる点について、以下の2点を中心にして解説します。

- 他社の知的財産の活用には戦略上の意義がある

- 他社の知的財産を活かす際の具体的な手段5選

知財戦略の展開を検討する際は、他社の知的財産の活用も含めた考え方を持ってみましょう。

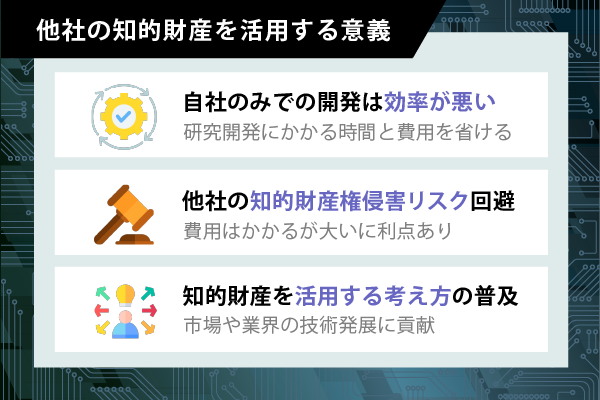

他社の知的財産の活用には戦略上の意義がある

他社の知的財産の活用には、事業戦略において大いに意義があります。

知財戦略といえば自社による知的財産の運用管理を連想する人も多いかもしれませんが、他社のノウハウを有効に利用するのも事業展開における戦略の1つです。

知財戦略の目的は、知的財産を活かして事業における利益の最大化であるため、自社にこだわらず他社の知的財産も含めて事業展開を検討しましょう。

他社の知的財産の活用による意義について、主なものを以下に3点紹介します。

- 自社のみでの開発は効率が悪い

- 他社の知的財産権に対する権利侵害のリスクがある

- 知的財産を資産として活用する考え方が普及している

他者の知的財産を活用する意義を理解して、事業展開を見直してみてはいかがでしょうか。

自社のみでの開発は効率が悪い

知的財産の開発は、自社のみで対応していると効率が悪いです。

知財開発には、研究開発に時間と費用がかかります。

近年は技術の進歩や開発が急速に進んでいるため、研究開発を重ねてきた技術がすでに陳腐化している可能性もあります。

一方、他社が保有する知的財産は一定の研究開発の末に確立された技術です。

他社の知的財産の内容によっては、自社の事業展開において実用性が高く、効率よく活用できるものもあるでしょう。

自社のみで知財戦略に取り組む非効率性を、他社の知的財産の活用により補えます。

他社の知的財産権に対する権利侵害のリスクがある

自社における新規技術の開発や知的財産権の取得には、他社の知的財産権を侵害するリスクがあります。

他社が保有する知的財産権の技術や意匠などと同じ、あるいは類似している技術や製品を公開した場合は、権利侵害を訴えられます。

場合によっては損害賠償に発展するリスクがあるため、新規開発を行う際には他社事例を慎重に把握しなければなりません。

一方、公開され権利化されている他社の知的財産権を活用すれば、権利侵害のリスクを回避できます。

他社が保有する権利を利用するにはライセンス契約や権利購入をする必要があるため、費用がかかります。

しかし、開発の時間や手間を省け、かつ権利侵害を犯すリスクを回避できるのは事業展開において大いに利点があるといえるでしょう。

知的財産を資産として活用する考え方が普及している

近年は、知的財産を企業が持つ資産として活用する考え方が普及しています。

これまでは、自社で発明したノウハウや技術は独占して使用し、競合他社に対する優位性を確保する手段として活用するのが一般的でした。

しかし、近年は知的財産をあえて公開して、市場へのアピールや同一事業全体の技術発展に活かす選択をするケースが増えています。

さらに、目的に見合った知的財産権を検索できるプラットフォームも提供され始めています。

保有する知的財産権を資産として考え、他社への提供を含めた収益を生む手段として活用するのも、知財戦略の1つです。

他社が持つ知的財産を活かす具体的な手段3選

他社が持つ知的財産を活用する方法としては、主に以下の3種類が挙げられます。

- ライセンス契約を締結する

- 知的財産権を買収する

- ジョイントベンチャーや共同研究契約を行う

近年は、自社で保有している知的財産を他社に提供する企業が増えています。

知的財産を、保護対象としてではなく収益を生む資産として活用する傾向が顕著であるため、他社の知的財産を利用するのも敷居が低くなっています。

今回紹介する方法のうち、状況に合った方法を採用して、効率よく他社の知的財産を事業展開に活用しましょう。

ライセンス契約を締結する

他者の知的財産権を利用する方法としては、当該企業とライセンス契約を締結するのが一般的です。

ライセンス契約には使用を認める技術などについて明記されているため、合法的に他社の知的財産を活用できるようになります。

ライセンス契約を締結する際には、ライセンス料の設定金額はもちろん、独占的ライセンスおよび非独占的ライセンスのどちらであるかの確認が重要です。

独占的ライセンスとは、特定の会社限定で知的財産権の使用を認める契約形態のことを指します。

一方、非独占的ライセンスとは、知的財産の使用を複数の企業に認めてもよい契約形態のことです。

提供を受ける技術の重要度など、状況に応じて契約形態を選択する必要があります。

知的財産権を買収する

他者の知的財産を活用する方法としては、知的財産権の買収が挙げられます。

知的財産権は、購入希望者と保有者との間で合意が得られれば、譲渡が可能です。

企業活動においては、企業買収と合わせて実施されるケースが多くみられます。

企業買収を実施すると、買収を受ける企業が保有する知的財産は、手続きなしで買収企業に移管されます。

知的財産の買収を行う際は、ライセンス契約の費用と買収金額を比較して、自社にとって費用対効果が最大になる方法を選択するのが大切です。

企業の買収も視野に入れながら、適切な方法を選んで権利を取得する必要があります。

ジョイントベンチャーや共同研究契約を行う

ジョイントベンチャーや共同研究契約によっても、他社の知的財産を活用できます。

ジョイントベンチャーとは、2社以上の企業や組織が共同出資して新しい法人やプロジェクトを立ち上げ、事業展開をする形式のことです。

共同研究契約とは、企業や研究機関などが同等の立場で共同で研究を実施する形式のことを指します。

他社の知的財産を活用するのはもちろん、それぞれの企業が持つ強みやノウハウを効率よく活かして、困難な研究にも対応できます。

ジョイントベンチャーや共同研究を行う際には、知的財産をはじめとした成果物の帰属についてあらかじめ定めるのが重要です。

効果的な知財戦略を展開して事業の成功を達成しよう

知財戦略とは、知的財産を活用して利益の最大化を目指す戦略のことです。

知的財産を用いて、他企業に対する競争力の強化や市場における優位性の確保を目的としています。

知財戦略は、以下の4つの基本要素で構成されています。

- 現状把握に有用な知的財産のポートフォリオ管理

- 知的財産による同業他社との競争優位性の確立

- 知財ライセンスによる事業展開および戦略

- 知的財産と事業戦略の連携による競争力の最大化

それぞれの要素を実現するための具体的なアクションプランを決めて、実践していきます。

知財戦略の展開においては、リスクマネジメントと関連法令への対応が欠かせません。

知的財産侵害などのトラブルに発展しないよう、リスクの把握やヘッジ方法および関連法令の理解と対処法について取り組んでおきましょう。

実行した知財戦略の実効性を確認するために、定期的なモニタリングも重要です。

さらに、自社における開発のみでなく、他社が保有する知的財産の活用を検討すると、事業展開における効率を高められます。

特許権の購入やライセンス契約などの方法を取り入れて、他社のノウハウを効率よく自社の事業展開に活かすのも有効です。

効果的な知財戦略を展開するため、今回解説した内容を踏まえて取り組んでみてください。