個人でも特許を申請できる!特許申請の基本と個人特許の活用方法を紹介

特許権は、産業を発展させる上で欠かせない権利です。

特許は、個人でも企業でも申請できますが、各々で申請方法や費用が異なります。

そのため、特許を取得するためには、申請前に申請方法や申請条件の確認が重要です。

この記事では、特許申請の目的や要件などの基本情報と、個人特許の活用方法について紹介します。

- 特許申請の目的や要件などの基本情報

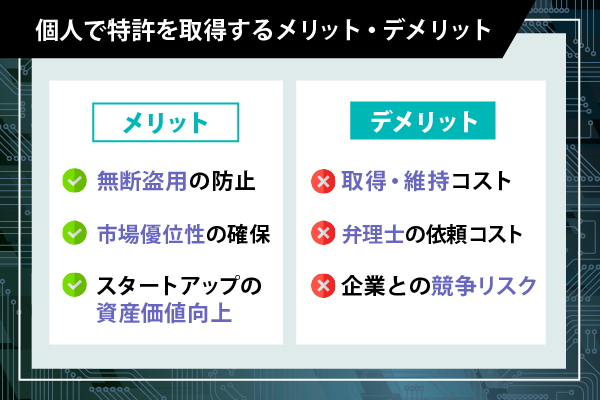

- 個人が特許取得するメリットとデメリット

- 企業における個人特許の活用方法

個人が特許を取得するための具体的な費用や申請手順、企業における個人特許の活用方法についても紹介しているため、ぜひ参考にしてください。

特許は発明を保護して一定期間の独占権により産業の発展を促進する

特許は、発明を保護して産業を発展させるのが目的です。

発明が特許を取得すると、発明者は一定期間独占的に発明を利用できる権利を与えられます。

特許は、食品や日用品、電化製品などの身近な製品にも使用されています。

特許が使用されている代表的な製品は、以下の通りです。

- 雪見だいふく:長期にわたり良好な組織と食感を有する餅皮を作る技術(特許第4315607号)

- カップヌードル:容器付きスナック麺の製造法(特許第924284号)

- トイレ:手洗い場つき男性トイレの製造(特許第5089817号)

- 靴下:ズレ落ち防止技術(特許第6763099号)

- たまごっち:キャラクター同士の結婚により両親や祖父母の特徴を子孫に受け継がせる仕様(特許第6055147号)

- フリクションボール:摩擦熱によって消えるインク技術(特許第3460001号)

- ドライヤー:髪を乾かす温風とともにイオンを含んだ風を送風する商品(特許第5898465号)

特許により発明が保護されないと、他人や他社に模倣されたり、価格競争に巻き込まれて利益が損失したりするリスクが生じます。

他にも、特許がないと新たな発明が生まれなくなるため、産業の発展が妨げられます。

産業発展を促進させるためにも、発明を保護する特許が大切です。

特許を取得するには特許法における6つの条件を満たす必要がある

発明が特許を受けるためには、特許法で定められる一定の条件をすべて満たす必要があります。

つまり、発明が生まれても、すべてに特許が取得できるわけではありません。

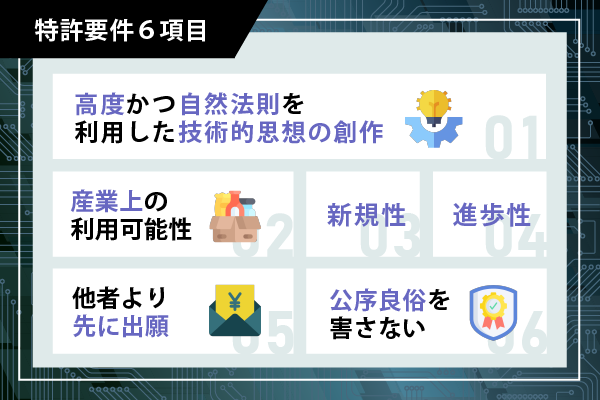

特許を受けるための条件を特許要件といい、以下の6つになっています。

- 高度かつ自然法則を利用した技術的思想の創作であるか

- 産業上の利用可能性を有するか

- 新しいもので新規性を有するか

- 容易に考え出せない進歩性を有するか

- 他人や他社に先に出願されていないか

- 公序良俗を害さない発明であるか

特許申請した発明は、上記の6つの要件を備えているか否かが特許庁にて審査されます。

審査の結果により、すべての特許要件を備えていると認められると、特許を取得できます。

特許の目的である産業上の利用可能性を有する発明でなければならない

特許の目的とは、発明を保護して産業の発展を促進させることです。

そのため、特許を取得するには、産業上の利用可能性を有する発明である必要があります。

学術的や実験的のみに利用されたり、明らかに現実的に実施できなかったりする発明は、産業上の利用可能性がないと判断されるため、特許を取得できません。

日本の特許法では、産業上の利用可能性が必須です。

しかし、医師が人間に対して行う診断や治療、外科手術などの医療行為は産業として提供されるものではないため、特許の対象外となります(特許法第29条)。

特許法における産業には、工業や鉱業、農業などの生産業から運輸業や通信業などの生産を伴わない補助的産業まで含まれます。

特許取得には新規性を有する発明でなければならない

特許を取得するには、今までにない新しい発明である必要があります。

自分の発明であっても、特許出願前に日本国内外に公然と知られたり、利用されたりした場合は、特許を取得できません。

秘密を保持する義務のない人に1人であっても知られると、公然と知られたと判断されて発明の新規性は失われます。

ただし、秘密を保持する義務のある人に発明が知られた場合は、新規性を有すると判断されます。

例外として、特許出願前に刊行物の論文発表などで自身の発明を公開した場合には、発明の新規性喪失の対象外です。

上記のようなケースで新規性が喪失すると、産業発展の機会が失われるため、特定の条件下での例外規定が設けられています。

発明には容易に考え出せない進歩性を有する必要がある

容易に考え出せない進歩性を有する発明も、特許を取得する要件の1つとなります。

従来技術を少し改良したのみや改良しても作用や効果が同じといった業界の知識を当業者であれば容易に考え出せる発明は、進歩性がないと判断されて特許を取得できません。

進歩性のない発明に特許を認めると、日常的に行われている技術改良に支障をきたして技術の進歩を妨げたり、産業の発展につながらなかったりする可能性が生じます。

特許法における進歩性は、審査時に争点になる頻度の高い重要な条件となります。

他人よりも先に特許出願されていない必要がある

特許法により、1つの発明に対して特許は1つが原則です。

1つの発明に対して複数の出願があった場合には、最も早く出願した人のみが特許を取得できます。

1つの発明に対して同日に2人以上の特許出願があった場合は、出願した人により協議が行われます。

協議により決定した1人のみが特許を取得できるため、発明を完成させて特許を取得するには、他人や他社よりも早い特許出願が重要です。

他人よりも先に同じような発明が特許出願されていないかは、先行技術調査で確認できます。

無駄なコストを削減するためにも、特許出願前に先行技術調査を行いましょう。

公序良俗を害さない発明でないと特許を取得できない

公然良俗は、公の秩序と善良の風俗の総略であり、社会的な妥当性を表します。

常識的な観念がなく社会的な妥当性がない発明は、公益的見地より特許を取得できません。

公序良俗などを害するおそれがある発明の一例としては、以下の5つが挙げられます。

- 紙幣偽造機械

- 金塊密輸用のベスト

- アヘンを吸う器具

- 遺伝子操作により得られたヒト自体

- 専らヒトを残虐するのみに使用する方法

上記のような発明は、特許庁にて社会的な妥当性がなく公序良俗を害するおそれがあると判断されます。

ただし、毒薬や紙幣にパンチ孔を設ける装置といった必ずしも犯罪を目的としない発明は、公序良俗を害さないと判断されます。

個人が特許を取得する場合はメリットとデメリットを理解する

個人発明者やフリーランス、スタートアップといった個人でも特許の申請は可能です。

ただし個人で特許を取得する場合には、以下のようなメリットやデメリットがあります。

- 発明の独占権を得られて無断盗用を防げる

- 市場における優位性が確保されて企業との交渉が有利になる

- スタートアップの資産価値が向上する

- 出願費用や特許権の維持費といった費用がかかる

- 手続きが複雑で弁理士に特許出願の依頼すると手数料の追加費用がかかる

- 企業と競争になるリスクがある

個人特許の取得におけるメリットとデメリットを理解していないと、取得審査が通らなかったり、想定以上の費用がかかったりといったトラブルが発生する可能性があります。

トラブルの発生を回避して個人で特許を取得するためにも、メリットとデメリットを正しく理解しておきましょう。

個人で特許を申請するための手順や書類作成方法を理解しよう

個人で特許出願するためには、先に特許出願している人がいないかの調査や出願書類の作成などを行う必要があります。

書類で特許出願するには、以下の1から5の手順で行います。

- 先に特許出願されていないかの先行技術調査をする

- 特許出願の書類を作成する

- 特許印紙を購入して指定箇所に貼付する

- 特許庁に特許出願する

- 電子化手数料を納付する

書類で特許出願する以外にも、インターネットを利用する電子出願が可能です。

特許出願が完了すると、方式審査と特許審査官による実体審査が行われます。

2つの審査を通過した発明のみが特許査定を受けられて登録料を納付すると、設定登録が行われ、特許権が与えられます。

ただし、特許出願してから3年以内に出願審査請求書を特許庁に送付して審査請求を行わないと、審査が始まりません。

審査請求には、所定の手数料がかかるため、審査請求前に確認しておくとよいでしょう。

特許出願して方式審査や実体審査で登録できない理由が発見されると、特許庁より拒絶理由が通知されます。

拒絶理由を解消するには、特許出願した人が意見書や明細書などの補正をした補正書を提出する方法があります。

特許申請にかかる費用は補助金や助成金により負担を軽減できる

特許申請にかかる費用は、個人で申請する場合と弁理士に依頼して申請する場合で異なります。

個人で特許を申請して特許権が発生した場合は、おおよそ以下の費用がかかります。

- 特許出願料:14,000円

- 出願審査請求料:138,000円+請求項数×4,000円

- 特許権の登録料:(4,300円+請求項数×300円)×3年分

一方で、弁理士に依頼して特許申請する場合は、上記の費用に加えて約25〜60万円の弁理士手数料が必要となります。

個人にとって特許申請の費用は大きな負担ですが、特許補助金や助成金制度の利用により負担の軽減が可能です。

特許補助金や助成金制度はいくつか種類があり、それぞれで申請できる条件が異なるため、申請前に確認しましょう。

他にもインターネットを利用する電子出願を活用すると、特許申請にかかる費用の負担を軽減できます。

特許庁の減免制度は個人でも利用できる

特許庁には、特許に関する費用を減免する制度があり、個人でも利用が可能です。

特許庁の減免制度の対象者は、以下の要件を満たしている必要があります。

| 業種 | 常時使用する従業員数 |

|---|---|

| 製造業や建築業、運輸業、その他の業種 | 300人以下 |

| 卸売業 | 100人以下 |

| サービス業 | 100人以下 |

| 小売業 | 50人以下 |

| ゴム製品製造業 | 900人以下 |

| ソフトウェア業や情報サービス業 | 300人以下 |

| 旅館業 | 200人以下 |

上記の要件を満たして事業を行っている個人が、特許庁の減免制度の対象になります。

以下が減免制度の内容であり、減免制度の利用により費用の負担軽減が見込めます。

- 特許審査請求にかかる費用を1/2に軽減

- 第1年分から第10年分の特許維持費を1/2に軽減

減免制度の申請には、特許庁に提出する出願審査請求書を使用します。

上記のように出願審査請求書に記載すれば、減免申請書の提出は不必要になります。

電子出願の活用によりコストを抑えられる

電子出願とは、特許庁への特許出願の手続きをインターネットを利用して行うことです。

書類で出願する場合、出願書類の郵送料や電子化手数料として1件につき2,400円+枚数×800円がかかります。

電子出願で手続きすると、郵送料や書類を電子化する電子化手数料がかからないため、コスト削減につながります。

他にも電子出願は、出願送信直後に出願番号が付与されるため、書類出願よりも早くて簡単なのがメリットです。

電子出願は、コスト削減とともに利便性も優れているため、積極的に活用するとよいでしょう。

企業は個人特許の活用により事業の成長やリスクの回避につながる

特許権は、一定期間発明を独占的に利用できる権利であるため、様々なメリットが得られます。

企業が個人の特許を活用する主なメリットとしては、以下の6つが挙げられます。

- 既存技術の活用により開発期間を短縮できる

- 競合他社からの模倣や特許回避

- スタートアップや発明家との連携

- 資金調達に有利になり安定的な利益獲得につながる

- 他社が販売していない製品をもてるため、自社の強みとなる

- ライセンス契約の締結により市場シェアの拡大につながる

特許権をもたない企業は、発明した技術を他社に模倣されたり、他社から特許侵害を訴えられたりするリスクが生じます。

しかし、上記のようなリスクは、個人特許の活用により回避が可能です。

さらに特許をもっていると、他社とライセンス契約を締結できます。

ライセンス契約を締結すると、ライセンス料が得られるとともに、市場シェアの拡大につながるといったメリットが得られます。

上記のようなリスク回避や事業の成長につなげるためにも、企業は個人の特許を活用するとよいでしょう。