起業家として新たなビジネスを展開するうえで、先進性のある優れたアイデアや技術は欠かせません。

しかし、単にアイデアや技術を用いて事業展開をするだけでは、成功を得られないケースが多くみられます。

そこで重要になるのが、特許の取得および知的財産を活用した戦略展開です。

今回は、起業家にとっての特許活用の重要性について解説します。

特許申請を行う一般的な流れや費用、起業初期における特許活用の戦略の立て方についても紹介します。

- 起業家が特許を活用して事業を展開する利点

- 特許は防御の手段のみでなく攻めの戦略としても有効

- 特許取得までの基本的な流れと費用の目安

- 拒絶理由通知を受け取った時の対処方法

- 特許侵害に関連するリスク管理の方法

- 起業初期における特許を活用した戦略の立て方

今回の記事を参考にして、ぜひ事業展開において特許を最大限に活用するイメージを作ってください。

起業家の事業展開こそ特許を最大限に活用したほうがよい

起業して間もない頃は、事業が軌道に乗っていないのが一般的であるため、自社にとって有利になるように取り組みましょう。

その点で考えると、特許は起業家が事業展開を行ううえで有効なツールの1つです。

有用な特許があると、業務を開始した状況においても他社に対して優位な立場を維持できます。

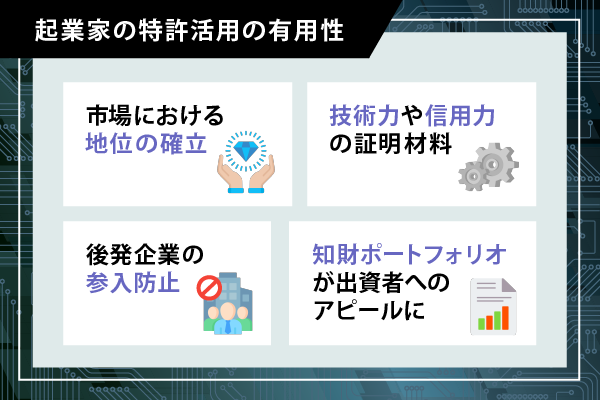

起業家の事業展開における特許の有用性について、以下の4つの視点で解説します。

- 競合他社との競争を有利に進め市場における地位を確立できる

- 会社の技術力や信用力を証明するかけがえのない重要な資産となる

- 特許取得により後発企業の参入を防ぎ自社の権益を守る防御障壁となる

- 知財ポートフォリオの構築により出資者や金融機関にアピールできる

特許の利点を理解して、事業展開に活かしてみてください。

競合他社との競争を有利に進め市場における地位を確立できる

特許を取得すると、競合他社との競争を有利に進められるため、市場における確固たる地位を確立できます。

特許の保有により、当該技術に関しては他社からの模倣や侵害を避けられます。

企業規模の大小に関係なく、特許は権利保護の対象となるためです。

需要の高い技術であればあるほど、特許の価値は相対的に高くなります。

他社にはないアイデアを駆使して、市場から求められる価値を提供できると、他社との競争において有利になるでしょう。

起業したばかりの事業基盤が整っていない段階において、特許の存在が他社との競争を有利に進める手段となりえます。

会社の技術力や信用力を証明するかけがえのない重要な資産となる

取得した特許は、会社の技術や信用力を証明する重要な資産となります。

単に技術やノウハウがあると主張するよりも、特許を取得しているという事実を提示できると、周囲に対して客観的なアピールができます。

特に起業したての段階では、信用度が低いと周囲から判断されてもおかしくありません。

特許取得の事実は、企業の信頼度を証明するステータスにもなるため、取引先に対して好印象を与えられるでしょう。

特許を取得しているという事実自体が、周囲の会社や投資家に好印象を与え、自社の評価を高める要因として働きます。

特許取得により後発企業の参入を防ぎ自社の権益を守る防御障壁となる

特許を取得すると、同分野における後発企業の参入を防いで、自社の事業上の権益を守る防御障壁を獲得できます。

事業が成功した場合、同分野に他の企業も参入しようとしてくるのが一般的です。

その際に特許を保有していると、他社にとっては新しい技術を開発したとしても特許侵害になるリスクが高くなります。

取得した特許の内容によっては、他社の事業参入を強固に防ぐ機能を発揮するため、収益の安定化につながるケースが多いです。

知財ポートフォリオの構築により出資者や金融機関にアピールできる

特許を複数取得した場合、知財ポートフォリオを構築すると、出資者や金融機関に対するアピールができます。

知財ポートフォリオとは、自社で保有している特許などの知的財産を分野ごとに分類して図示した表のことです。

自社が保有する特許のうち、どの分野に力を入れているのか、あるいは今後どの分野に注力していくかなどを検討する材料として役立ちます。

知財ポートフォリオは、それ自体が無形資産として価値のあるものと考えられるため、出資者や金融機関から資金を募る際に高評価に繋がります。

知財戦略を立てるうえで重要な知財ポートフォリオは、それ自体が価値のある資産として周囲にアピールできるでしょう。

特許は自社技術の防御のみでなく攻めの手段としても活用可能

特許は、一般的には自社の収益を確保したり、他社の同分野への進出を防いだりと、防御の役割をもつと考える人が多いのではないでしょうか。

しかし、特許は防御のみでなく攻めの手段としても活用可能です。

特に、起業家のような財務基盤が大企業と比べて劣る場合には、貴重な武器として利用できます。

特許の攻めの手段としての側面について、以下の3点を通して解説します。

- ライセンス供与によって安定した収益源を新たに生み出せる

- クロスライセンス契約を結んで他社の技術を自社に取り入れる

- 知財戦略上の有用な武器として他社との交渉に最大限に活用する

特許によって、新たな収益源を確保するための参考にしてください。

ライセンス供与によって安定した収益源を新たに生み出せる

取得した特許は、他社にライセンスとして供与し、安定した収益源として活用できます。

ライセンス供与を行うと、契約上で定めた収益が確実に獲得できるため、安定収入につながります。

ライセンス供与を行う際は、他社に特許の技術を奪われて将来的に市場のシェアを狭められるリスクがある点は理解しておく必要があります。

さらに、他社に特許技術を使用させるよりも、自社で当該特許を活用してさらに先進性のある技術を開発したほうが高い収益を獲得できるかもしれません。

ライセンス供与で自社の特許を他社に提供するかどうかは、リスクや他の収益獲得の可能性など総合的に判断して決めましょう。

クロスライセンス契約を結んで他社の技術を自社に取り入れる

魅力的な特許を保有する他社とクロスライセンス契約を締結して、他社の技術を自社に取り入れる戦略も採用できます。

クロスライセンス契約とは、複数の企業や組織間で保有する特許権などの知的財産権をお互いに提供し合う契約のことです。

本来、他社の特許を使用する際はライセンス契約を交わし、一定の費用負担を求められます。

クロスライセンス契約を用いると、費用の削減につながるのみでなく、契約を締結した相手と将来的な協業に発展するかもしれません。

クロスライセンス契約を利用する際は、ライセンス供与と同様に自社の特許が流出するリスクの把握が重要です。

自社にとっての利点と特許流出のリスクを考慮して、利益を最大化できる選択をしましょう。

知財戦略上の有用な武器として他社との交渉に最大限に活用する

取得した特許を、知財戦略上の有用な武器として、他社との交渉の場面で最大限に活用するのも有効です。

たとえば、大企業に部品販売や技術提供をする場合に、他に代用できない有用な特許を保有していると料金面など各種条件を自社に有利になるように交渉できます。

特に、起業したての場合は企業の信用度や財務面で劣るため、不利な条件での取引を強いられる可能性があります。

有用な特許をもっていると、交渉の場面で優位な立場を維持できるでしょう。

しかし、あまりに特許を振りかざして強気に出ると、相手への印象を悪くしてしまい事業に悪影響が出てしまうかもしれません。

特許を交渉の武器として使用する場合は、相手との関係性を考慮しながらバランスをとるのが大切です。

起業家が特許を取得するまでの基本的な流れと費用の目安を押さえよう

特許を取得するためには、さまざまな手続きを行う必要があり、時間もかかります。

特許をこれから申請しようと検討している人は、あらかじめ全体の流れを理解しておくとよいでしょう。

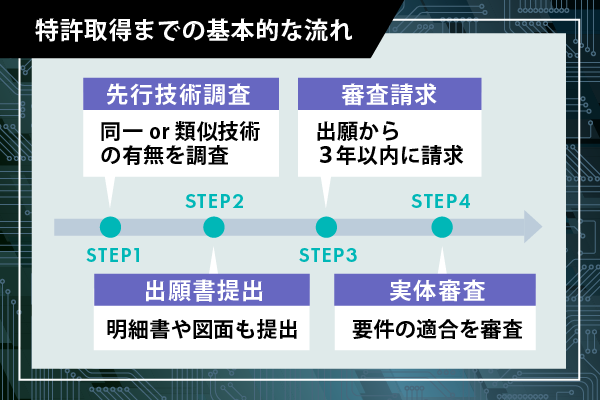

特許取得までの基本的な流れについて、以下の4段階で紹介します。

- 特許を申請する予定の発明を整理し先行技術調査を実施する

- 明細書や図面など所定の出願書を作成し特許庁あてに提出する

- 1年6ヵ月後の出願公開を踏まえ3年以内の審査請求を行う

- 実体審査を経て特許査定が得られた後設定登録をすると権利が発生

併せて、特許取得までに要する費用の目安についても解説するため、初めて特許取得を目指す人はぜひ参考にしてください。

特許を申請する予定の発明を整理し先行技術調査を実施する

特許出願をする前に、申請予定の発明内容を整理して先行技術調査を行います。

すでに特許取得が終わっている技術を出願しても、審査に通らない可能性が高いです。

仮に取得できたとしても、既存の特許取得企業から権利侵害を訴えられるリスクがあります。

そこで重要となるのが、先行技術調査です。

特許庁の公式ホームページには、特許に関する最新情報が公開されています。

特許庁の公式ホームページに掲載されている内容は、先行技術調査における重要な情報源です。

特許出願前は、念入りに先行技術調査を行って審査に備えてください。

明細書や図面など所定の出願書を作成し特許庁あてに提出する

先行技術調査を終えたら、出願に必要な書類をそろえて特許庁に提出します。

特許出願の際に提出する書類は、一般的には以下の通りです。

| 書類名称 | 内容 |

|---|---|

| 特許願(願書) | 出願人の情報を記載する特許出願における表紙の役割 |

| 特許請求の範囲 | 特許を受けたい発明を特定し技術的範囲を記載 |

| 明細書 | 発明の内容を同分野の専門家が理解できるように詳細に記載 |

| 要約書 | 発明内容を簡潔にまとめる(日本の場合400文字以内) |

| 図面 | 発明内容の理解を助ける資料(必須ではない) |

出願書の提出は、書類による方法とインターネットを活用する方法の2種類があります。

1年6ヵ月後の出願公開を踏まえ3年以内の審査請求を行う

出願書類の提出を終えてから1年6ヵ月後に、出願公開が実施されます。

出願公開により、提出した発明に対する世間の評価を確認したり、自社が持つ技術力のアピールにつなげたりできます。

特許を取得するためには、出願後3年以内の審査請求が必要です。

特許出願をしたからといって、必ずしも審査請求をしなければならないわけではありません。

出願公開を経て世間の反応を確認し、特許取得するのが不適切だと判断する場合は、審査請求を行わないという選択肢もあります。

出願から審査請求まで3年の期間が設けられているのは、実際に特許を取得するかどうか判断する猶予時間を用意していると考えられます。

実体審査を経て特許査定が得られた後設定登録をすると権利が発生

審査請求をすると、特許庁が実体審査を実施します。

実体審査とは、出願された内容が特許登録の要件を満たしているかを審査することです。

実体審査の結果、特許登録の要件を満たしていると判断された場合、特許庁から特許査定がなされます。

特許査定を受けてから30日以内に特許登録料を納付して登録手続きを行うと、特許権が発生します。

特許査定を受けてから30日間経過したり、毎年の年間登録料の支払いをしなかったりすると、特許権は消滅してしまう点は理解しておきましょう。

特許取得までに要する費用は弁理士への依頼の有無により変わる

特許を取得するためには、さまざまな手続きを経る必要があり、かつ所定の費用が発生します。

さらに、特許取得の専門家である弁理士の助言を受けたり手続きの代行を依頼した場合は、相応の料金を支払わないといけません。

特許取得までに要する一般的な費用は、以下のとおりです。

| 費用名称 | 内容 | 金額 |

|---|---|---|

| 特許出願 | 出願時に特許印紙を貼り付ける | 14,000円 |

| 電子手数料 | 書類の電子化に要する費用*インターネット申請の場合は不要 | 2,400円 + 800円×書面のページ数 |

| 出願審査請求 | 出願した特許の審査を請求する場合に発生する | 138,000円 + 請求項数(*1)×4,000円 |

| 特許登録料 | 特許査定受領後30日以内に納付して特許権が発生 | 4,300円 +請求項数×300円*初年度は3年分一括納付 |

上記のとおり、特許取得には20万円程度の費用を特許庁に支払わなければなりません。

弁理士を利用した場合は、さらに40万円から80万円程度の負担が上乗せされます。

特許出願における弁理士起用の利点と欠点を考慮する

特許出願においては、専門家である弁理士を利用する方法があります。

弁理士を利用する利点としては、以下のような点が挙げられます。

- 専門知識の活用により特許取得の成功可能性が高くなる

- 代行依頼により煩雑な手続きをする手間を省ける

- 他者の特許侵害リスクを軽減できる

- 知財戦略に関する助言を受けられる

一方、弁理士の利用には以下のような欠点があります。

- 高額の費用がかかる

- 自社内で特許取得に関するノウハウが蓄積されない

弁理士は特許など知財に関する専門家であるため、特許取得に関しては強い味方となります。

費用面やノウハウの蓄積ができない面なども考慮しながら、自社に見合った活用を検討するとよいでしょう。

実体審査を経て拒絶理由通知を受け取った時の対処法を知ろう

特許出願および審査請求を行ったからといって、確実に特許査定が得られるわけではありません。

特許の要件を満たしていないと判断された場合は、実体審査を経て拒絶理由通知が発行される場合があります。

拒絶理由通知とは、審査の結果特許の要件を満たしていないと判断された場合に、その理由を明記して特許庁が出願者に発行する通知書のことです。

拒絶理由通知は、特許を拒絶する最終決定ではなく、以下のような対応で再審査を経て特許査定が得られる場合があります。

- 意見書または補正書を用意し再度依頼をすると特許査定が受けられる場合も

- 拒絶査定を受けても3ヵ月以内に拒絶査定不服審判の請求を行える

拒絶理由通知を受け取ってもあきらめずに、適切に対処をして特許取得を目指しましょう。

意見書および補正書を用意し再度依頼をすると特許査定が受けられる場合も

拒絶理由通知を受け取ったあと、意見書および補正書を作成して提出すると、特許査定が得られる場合があります。

意見書とは、拒絶理由通知に対して反論の論拠を述べたり、発明を補正して拒絶理由の解消希望を説明したりする書面のことです。

補正書とは、出願内容の訂正または補充を目的とした書面のことで、意見書と合わせて提出するケースが多くみられます。

補正書を作成する際は、出願当初の内容の範囲を超える新規事項の追加にならないように配慮して作成するのが大切です。

意見書および補正書の提出期限は、原則的に拒絶理由通知を受け取ってから60日以内と定められています。

拒絶理由通知を受け取ったら、内容を精査して意見書および補正書を作成して対応しましょう。

拒絶査定を受けても3ヵ月以内に拒絶査定不服審判の請求を行える

拒絶査定を受けたとしても、3ヶ月以内に拒絶査定不服審判の請求ができます。

拒絶査定とは、特許審査において意見書および補正書を踏まえても特許の要件を満たさないと判断された場合に発行される通知書のことです。

拒絶査定は審査における最終判断であるため、原則的には特許申請が通らなかったと判断せざるを得ません。

拒絶査定不服審判は、拒絶査定を不服として上訴する手続きです。

特許審査を行った部門よりも上部に位置する部門が、再度特許内容に対して審査を実施します。

拒絶査定不服審判によって出願内容が認められ、特許査定を得られたケースも少なくないため、あきらめずに取り組んでみましょう。

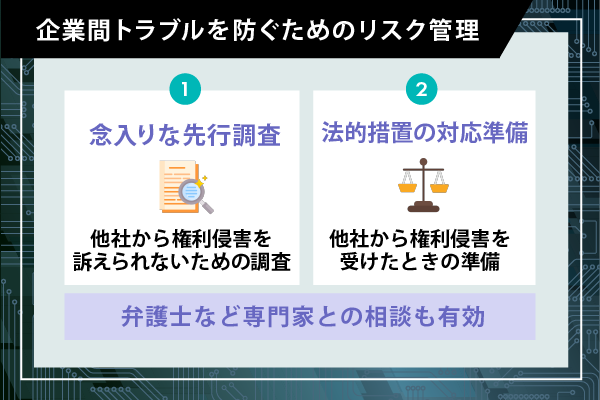

出願前段階での特許侵害におけるリスク管理の方法を押さえる

特許は、企業の業績に直接的に影響を及ぼす権利であるため、特許侵害など企業間でのトラブルに発展する可能性があります。

新たに特許出願をする際は、他社とのトラブルに発展しないよう適切な対処が重要になります。

他社への権利侵害に加え、自社が保有する特許に対する他社からの干渉についての対処も重要です。

特許侵害に関連するリスク管理について、以下の2つの視点を通して解説します。

- 他社に特許侵害を訴えられないように先行技術調査を念入りに

- 他社からの侵害を受けた場合に備え法的措置による対応を準備

特許の権利侵害について正しく理解を深め、他社とのトラブルにならないよう対応しましょう。

他社に特許侵害を訴えられないように先行技術調査を念入りに

出願した特許に対して、他社に特許侵害を訴えられないよう、先行技術調査を念入りに行うのが大切です。

すでに特許として登録されている技術と同じ発明を用いると、特許を保有する企業から権利侵害を訴えられる可能性があります。

特許審査においても、すでに登録済みの技術であるとして審査に通過できないでしょう。

特許出願および審査請求には、費用はもちろん時間と手間がかかります。

特に起業して間もない時期は、人的資源も資金面も不十分であるため、特許出願をしたものの取得できない場合の会社に与えるダメージは大きいです。

特許取得を目指す際は、十分に先行技術調査を行い、特許審査に通る可能性が高い出願をする必要があります。

重要な案件に関しては、弁理士に相談して専門的な見解を取り入れるのも有効です。

他社からの侵害を受けた場合に備え法的措置による対応を準備

特許を取得する中で、他社からの権利侵害を受ける可能性もあります。

他社から侵害を受けた場合に備えて、法的措置による対応についてあらかじめ準備するのも大切です。

法的措置は専門的な対応を求められるケースが多いため、弁理士や弁護士など知的財産の管理に詳しい専門家とのネットワークを用意するとよいでしょう。

訴訟などの法的措置には、費用と時間がかかる欠点があります。

状況によっては、先方との和解およびライセンス供与による対応方法も用意すると、収益拡大につなげられるかもしれません。

特許取得と合わせて、他社からの権利侵害への対応方法についても想定しておいてください。

起業初期における特許を活用した戦略の立て方を検討しよう

特許は、事業展開において有効なツールです。

特に、起業初期においては会社の信用度や財務力が乏しい中で、特許は他社との関係性において重要な意味をもちます。

特許など知的財産を活用した戦略を立てて、事業展開を有利に進めましょう。

起業初期における特許活用戦略の立て方について、以下の3つの考え方を紹介します。

- 起業初期の限られた資源を投入する核となる技術で特許を取得する

- PCT出願を活用して海外展開を視野に入れた特許戦略を立てる

- 起業初期の段階から知財ポートフォリオを意識した特許戦略を考える

以下の内容を参考にして、自社の知財戦略構築に役立ててください。

起業初期の限られた資源を投入する核となる技術で特許を取得する

起業初期は、限られた資源を投入するに見合う、企業の核となる分野の技術で特許を取得するという考え方があります。

起業したばかりの段階では、あらゆる面で事業資源が不足しています。

財務面の余力のみでなく、人的資源を潤沢に用意するのは難しいでしょう。

そのため起業初期においては、事業活動の中で注力する分野を見定め、関連する技術の特許を目指すのが大切です。

注力する分野を決める際は、現状のみでなく将来的な見通しも加味して考えないといけません。

起業初期に取得する特許は、事業活動における重要性が高いと自覚し、自社に適した将来性のある技術を見定めるのが重要です。

PCT出願を活用して海外展開を視野に入れた特許戦略を立てる

PCT出願を活用して、海外展開を視野に入れた特許戦略を立てるのも有効です。

PCT出願とは、特許協力条約国際出願のことを指します。

一度の出願手続きで、複数の国へ同時に出願したものと同じ効果が得られる制度で、それぞれの国に出願する手間を省けます。

実際に特許取得をするかどうかは、原則30ヵ月以内の猶予期間中に決められるのも特徴で、国内での周囲の反響を見ながら特許審査の実施の要否を決定できます。

日本国内のみでなく、海外への進出を踏まえた特許戦略を考える際は、PCT出願も選択肢に加えるとよいでしょう。

起業初期の段階から知財ポートフォリオを意識した特許戦略を考える

起業初期の段階から、知財ポートフォリオを意識した特許戦略を考えましょう。

中心となる事業に関連した特許を取得するのは、起業初期において重要な対応です。

しかし、単発の特許では競合他社との関係性において十分とはいえません。

中核の技術を決めたら、続いて取り組む分野を計画的に決めておくのが大切です。

起業初期の段階から、特許を中心にしたポートフォリオの予定を構築しておくと、計画的な知財戦略へと展開できます。

起業家は特許の活用により事業を効果的に伸ばしていける

起業したばかりの頃は、財務的にも人的資源の面でも不十分な場合が多いです。

競合他社との競争の面でも、脆弱さは否めません。

しかし、特許を取得していると、収益の確保や後発企業の参入防止が可能です。

さらに、特許は防御の手段としてのみでなく、ライセンス供与など事業上の攻めのツールとしても活用できます。

特許取得には、出願から審査請求および登録料納付など多くの手続きが必要です。

費用や時間がかかるため、計画性をもって取り組むとよいでしょう。

弁理士など専門家を起用するなど、状況に応じた適切な対応も重要です。

起業初期の段階から、特許を活用した知財戦略を立てて、効率よく事業拡大を目指してみてください。