開放特許は取得済みの特許をデータベース上で公開して、譲渡やライセンス契約を希望する企業とつなげています。

中小企業などの資金が限られる企業にとって、開放特許はコストを抑えて特許を利用できるため、活用する企業が増えています。

この記事では、開放特許の活用方法や登録済みの特許から得られる利点などをまとめました。

- 開放特許の仕組み

- 活用する際に得られる利点と注意点

- 開放特許の検索や交渉方法

- 契約後に意識する点や過去の成功事例

新しい技術や商品開発を行おうと考えている企業や個人事業主は、参考にしてください。

開放特許は取得済みの特許権を譲渡やライセンス契約で他者が利用できる

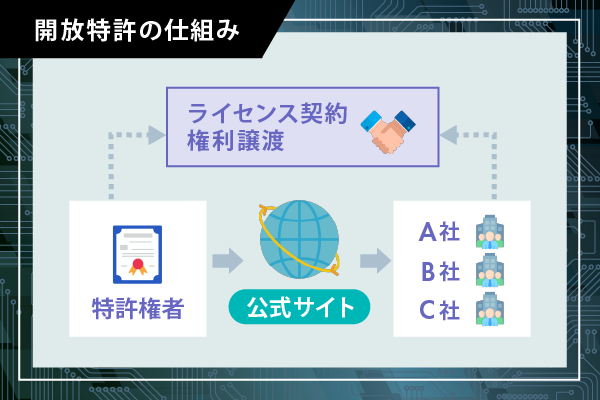

開放特許は特許を取得した特許権者が、他者に譲渡やライセンス契約する目的から公式サイト等で公開している特許です。

特許は技術や商品を保護するために取得しますが、以下の理由から技術利用や商品販売されないまま放置される場合があります。

- 最初から利用や販売を考えておらず、自身のアイデアを守るために取得した

- アイデアを考えて特許を取ったが、技術の再現や設備投資ができなかった

- 大学の研究結果から完成した発明に対する特許は、基本的に販売されない

上記のような特許を譲渡やライセンス契約した場合、特許権者は譲渡時の費用やライセンス料によって利益を得られます。

一方で、現在も技術利用や商品販売している場合でも特許の譲渡やライセンス契約は可能です。

開放特許は費用や時間を節約しながら付加価値や信頼性を高められる

ほかの企業や個人の開放特許を活用する主な利点は、以下のとおりです。

- 特許を取得できるような優れたアイデアの開発期間やコストを削減できる

- 特許取得の申請から登録までにかかる費用と時間を節約できる

- 公的に認められた技術や商品により付加価値や信頼性を高められる

- 特許技術の反映で自社の技術力や商品のクオリティが上がる

既に特許取得済みの技術や内容を利用できるため、アイデアの構想や特許取得にかかる費用や時間を短縮できます。

アイデア構想のみできている場合は、開放特許から足りなかった技術や部品などを補える可能性もあります。

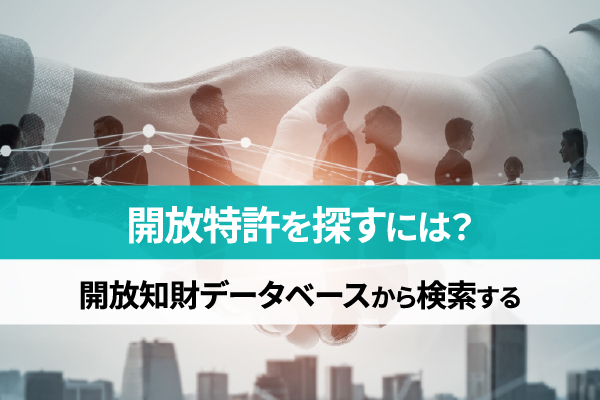

開放特許は開放知財データベースから検索して自社で交渉する

開放特許を探す場合、IPマーケットの開放知財データベースの利用がおすすめです。

開放特許について知識がない人でも簡単に使える工夫がなされており、無料で使える機能が多数あります。

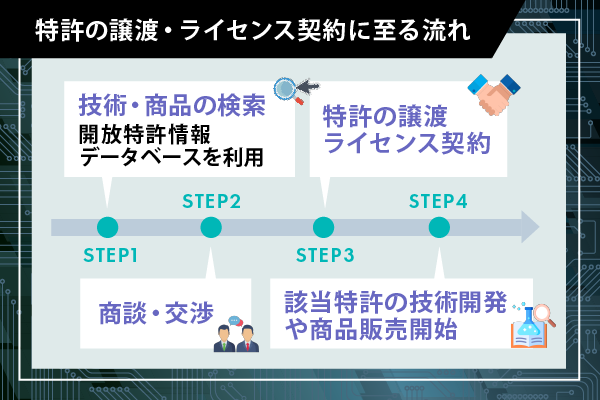

データベースの検索から譲渡やライセンス契約につながるまでの流れは、以下のとおりです。

- キーワード検索や特許番号、ジャンルから、自社に適用できる特許技術や商品を検索する

- 適切な特許が見つかった場合、チャット機能で特許権者に対して内容や条件などを質問する

- 特許について納得した場合は、メールアドレスや電話番号に連絡して、特許権者と交渉する

- 交渉結果から、特許の譲渡やライセンス契約を行う

- 該当特許による技術開発や商品販売が可能になる

データベースは無料でも利用できますが、月額プランに加入した場合は機能面の制限が解除されて専門家やAIによるサポートを受けられます。

開放知財データベースにおける主要なプランは、以下の3種類です。

| プラン | 月額 | 特徴 |

|---|---|---|

| ベーシック | 無料 | 一部機能に回数や利用制限あり |

| プロ | 1,280円 | 多くの機能で利用回数や利用制限が解除される |

| エンタープライズ | 50,000円 | 月1回の特許査定や活用アドバイス、プラットフォーム上での広告掲載などが利用できる |

3種類のプランにはオプションも付けられるため、開放特許の理解度や希望する機能に合せてオプションの追加も検討しましょう。

ただし、サイトのサポートがあっても最終的に特許権者と交渉を行うのは、申し込んだ企業や個人です。

交渉では開放特許にかかる費用や利用範囲、契約期間などを決めていきます。

費用や契約期間の設定には特に規定はないため、コストを抑えて長期間利用できるか否かは交渉次第です。

知的財産に関する専門の弁理士などに相談すると、適切な特許の見つけ方や交渉について意見をもらえます。

開放特許は譲渡時の費用や継続利用におけるライセンス料が発生する

開放特許の活用は契約内容によって、以下の点が懸念されます。

- 譲渡費やライセンス料が高額になる

- 特許の利用範囲が限られる

- 契約期間が短い

開放特許において契約者間の優劣はありませんが、企業規模から片方が委縮して不利な条件を突き付けられる可能性があります。

一方で、契約内容に問題がない場合でも、開放特許に関する費用が負担になる可能性があります。

特にライセンス料は譲渡とは異なり、特許を利用した売上に対して発生するため、継続的に負担が生じます。

開放特許で費用を節約できる前提でも、特許が利用できるようになった後の運用費は確保しておいてください。

開放特許の活用を成功させるためには契約後の導入や計画性が重要

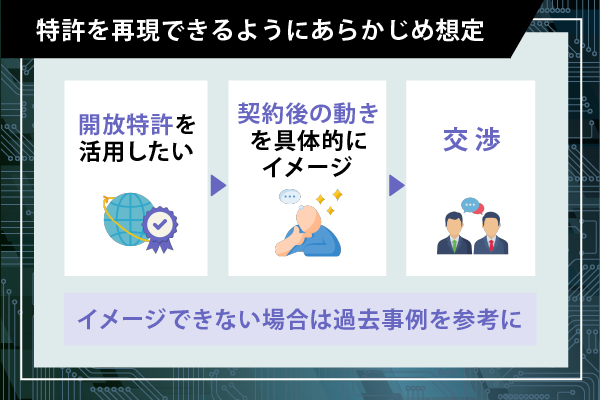

開放特許は譲渡やライセンス契約で完結するわけではなく、契約後に利用できる特許を活かせるか否かが重要です。

今までにない技術や商品を導入するときは、技術に対する理解や特許を再現するための部品調達などが求められます。

現在の施設で不足がある場合、設備投資や外部の機関に協力を仰ぐ必要もあります。

そのため、開放特許を活用する際は、契約後の動きもある程度計画してから検索や交渉を行うと良いでしょう。

導入や計画について具体的なイメージができない場合は、開放特許を活用した過去の成功事例から自社に近い内容を参考にしてください。

元々あった技術力を活かして開放特許のライセンス契約で商品化した事例

株式会社八幡ねじとトヨタ自動車株式会社のライセンス契約による事例は、以下のとおりです。

- 株式会社八幡ねじはねじを中心とした締結部品を取り扱っていたが、競合他社との差別化を図れないか考えていた

- トヨタ自動車株式会社の特許「車載電力制御ユニットの金属ケースへの制御基板の締結構造」が開放されているのを見つける

- 個別相談で意見交換を行い、トヨタ側に試作や試験の結果を提示する

- トヨタ側が検討した結果、特許を採用としてライセンス契約が締結される

- 八幡ねじから特許を活用して開発、製造した「基板取付ねじ」は販売される

企業が元々得意としていた技術分野に合う特許を見つけて、自社の技術力を認めて商品販売へつなげています。

上記のように特許権者側も特許の価値を下げないように、交渉相手の技術力や資金力を推し量る場合があります。

既存商品の改良のためのライセンス契約が新たな特許に発展した事例

三島食品株式会社と広島県のライセンス契約による事例は、以下のとおりです。

- レトルト食品の、りらくやわらか総菜シリーズが製品化される

- 商品の改良のために広島県が特許権を有する冷凍浸透技術とライセンス契約を行う

- 広島県立総合技術研究所食品工業技術センターと協力して、技術開発を行う

- 特許技術の反映により食材を加熱した際のさらなる軟化や形状崩壊を防止できる製造方法が開発される

- 広島県と共同出願して「軟化植物質食品の製造方法」の特許権を取得する

既存商品の改良のためにライセンス契約を結んだ結果、共同出願で新たな特許権の取得につながっています。

企業に元々なかった技術を求められたため、外部の協力を得ながら技術開発した例です。

個人発明家のささみバサミが開放特許で本格的に製品化された事例

個人発明家が取得していた特許が製品化された事例は、以下のとおりです。

- 個人発明家の伊藤さんが、ささみの燻製を作る際の処理に使えるハサミをDIYで試作する

- 自身の技術力では理想のハサミを作れないため、特許事務所サービスの発明プラスに実用新案登録を出願する

- 発明プラスが試作品や設計図を元にプロジェクトを開始し、再現できる技術者を探す

- 設計図を見て、新商品の開発を希望していた広瀬重光刃物店の7代目である廣瀬友門さんとマッチングする

- 鍛冶屋の本格的な加工により鍛造品ささみバサミ「するり」が完成して、製品化される

特許は企業だけでなく、アイデアを思い付いた個人も取得しています。

一定の技術力や資金力がある企業は、個人の特許にも注目すると、思わぬ技術や商品から成功につながる場合があります。

開放特許で費用や時間を節約しながら特許の利点を取り入れる

開放特許の活用方法や登録済みの特許から得られる利点などをまとめると、以下のとおりです。

- 特許取得や特許に該当する技術開発にかかる費用や時間を短縮できる

- 開放知財データベースで検索後、基本的には自社で相談や交渉を行う

- 弁理士などの専門家に相談すると、開放特許の検索や交渉に関して意見をもらえる

- 譲渡費やライセンス料の発生が負担になる可能性がある

- 開放特許の譲渡や契約後の技術の理解や設備投資で特許を活かせるか否かが変わる

開放特許はデータベースで無料検索が可能であり、自社に合う特許を見つけた場合は交渉して譲渡やライセンス契約につなげます。

特許の信頼性をコストを抑えて利用したい場合は、開放特許の活用を検討してみてください。