特許取得は、自分で開発した技術や商品の模倣を阻止しながら、事業内での競争力や信頼性を確保できる手段です。

しかし、特許は取得するまでに手数料が発生するため、資金が限られる中小企業は経済的負担を理由に申請を躊躇する可能性があります。

政府や地方自治体は、中小企業等が資金面で特許取得を諦めないように、補助金制度を始めとしたサポートを用意しています。

この記事では、特許取得に活用できる補助金制度について、主な種類や申請方法などをまとめました。

- 特許取得にかかる費用

- 特許取得に関連する補助金制度

- 補助金を使える対象費用や申請要件

- 企業に合う補助金制度を探せる場所やサイト

- 補助金の申請から交付されるまでの流れ

- 審査の採択率を高めるためのポイント

特許取得を検討している企業や個人事業主は、参考にしてください。

特許取得には出願料以外にも審査請求や特許料で費用がかかる

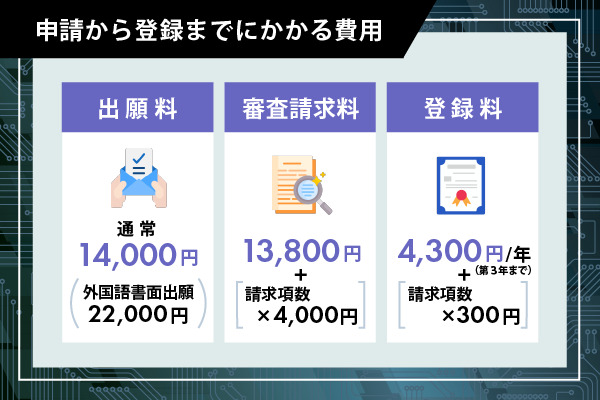

特許取得では申請から特許が登録されるまでの手続きで、主に以下の費用が必要です。

- 出願料:通常14,000円、外国語書面出願22,000円

- 審査請求料等:出願審査請求13,800円+(請求項の数×4,000円)

- 特許料・登録料:第1年から第3年まで毎年4,300円+(請求項の数×300円)

特許料について最初の登録から3年分は上記の費用で、特許の延長時には金額が引き上げられます。

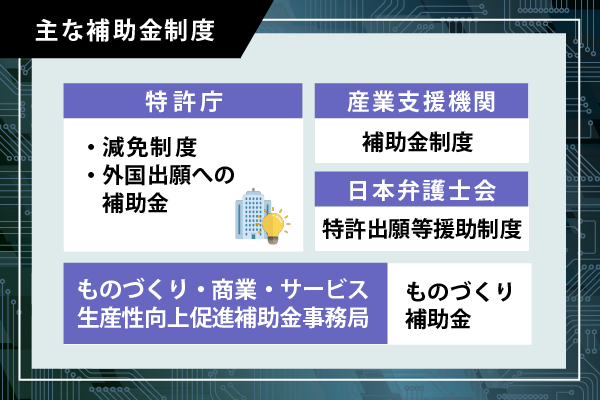

特許取得に関連する補助金制度は特許庁や地方自治体が用意している

特許取得に関連する主な補助金制度は、以下のとおりです。

- 特許庁が行う減免制度や外国出願に関する補助金

- 地方自治体や特定地域の産業支援機関が主体の補助金

- 日本弁護士会の特許出願等援助制度

- ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金事務局の補助金

経済産業省の外局である特許庁は、特許に関する支援や統計などを公開しており、一部の申請では減免制度を用意しています。

条件に合致する場合は、日本弁護士会や中小企業全般を補助する制度も候補です。

特許庁では減免制度と合わせて外国出願に関する費用を補助する

特許庁で行われている主な減免制度や補助金制度は、以下のとおりです。

- 特許料等の減免制度:一定の要件を満たすと審査請求料や特許料(第1年分から第10年分)、PCT国際出願に係る手数料を企業規模ごとに減免する

- 外国出願に要する費用の半額:外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費を補助率2分の1、1企業あたり300万円を上限に補助する

- 国際出願手数料及び取扱手数料に係る支援措置:日本語の国際出願や国際予備審査請求に係る国際出願手数料、取扱手数料を申請手続き不要にして手数料を減額する

外国出願に対しての補助金制度が多く、国内の出願の場合は特許料等減免制度が適用できます。

日本弁理士会の審査に通った場合は特許出願等援助制度が利用できる

特許出願支援制度は、優れた発明等を行う申請者が以下の手続きを行う場合に、日本弁理士会が補助金を援助する制度です。

- 特許出願:最大15万円

- 実用新案登録出願:最大10万円

- 意匠登録出願:最大7万円

- 商標登録出願:最大5万円

特許出願支援制度は弁理士が出願の代理を行うのを条件にしており、国内出願を行う場合は制度を利用できます。

ほかの補助金と同様に審査が行われますが、公的な援助制度ではないため、審査結果に対する不服申し立てはできません。

ものづくり補助金は設備投資を必須項目として特許取得にも補助金を利用できる

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助事業は、中小企業庁と独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施する事業です。

事業内ではものづくり補助金として、以下の目的に対して交付された補助金を使用できます。

- 機械装置・システム構築費

- 運搬費

- 技術導入費

- 知的財産権等関連経費

- 外注費

- 専門家経費

- クラウドサービス利用費

- 原材料費

- 海外旅費

- 通訳、翻訳費

- 広告宣伝、販売促進費

特許取得の費用も知的財産権等関連経費として使用できますが、ものづくり補助金では設備投資を行うのが必須です。

具体的には単価50万円以上の機械装置等を取得して、納品や検収等を行い、適切に管理する必要があります。

特許補助金は中小企業を中心に特許取得全般にかかる費用に対して使える

特許補助金の対象となる費用は、用途が限られていない場合、以下のような特許取得全般にかかる費用に使えます。

- 出願料

- 審査請求料

- 特許料

- 特許に関して弁理士に依頼した際に支払う報酬

弁理士に依頼して資料作成や申請を代行してもらう場合も、依頼費が特許取得にかかる費用に含まれます。

特許補助金を申請できる企業要件は基本的に中小企業や小規模企業者など、大手企業と比べて資金が限られる事業者です。

補助金の種類によっては、特定の職種や技術分野に限定される場合があります。

補助金の多くは、公募をかけて希望者を審査した後、実際に事業が滞りなく進んだ場合に交付されます。

同じ補助金制度でも年度ごとに対象費用や金額、申請要件が変わる可能性があるため、公募内容はよく確認しましょう。

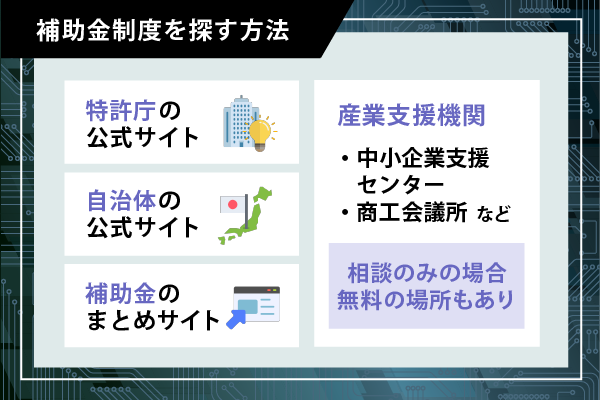

特許補助金は特許庁の公式サイトや各都道府県の産業支援機関で探せる

特許取得に関連する補助金制度を探す際は、以下のサイトや施設が候補です。

- 特許庁の公式サイト

- 都道府県や市町村の公式サイト

- 特許や知的財産に関連する補助金をまとめるサイト

- 産業支援機関:中小企業支援センターや商工会議所など

全国的に実施されている補助金については、特許庁の公式サイトで正確な情報を確認できます。

一方、地方自治体が交付する補助金は、住んでいる地域を管轄する機関や公式サイトのほうが詳しい情報を出しています。

公式サイト上のみで情報収集できない場合は、中小企業支援センターなどの窓口や弁理士等の専門家に相談しましょう。

相談のみであれば無料で行えるところもあり、目的と合致する補助金制度や申請に関するアドバイスをもらえます。

特許補助金は審査で助成が決定して費用が発生した後に交付される

特許補助金は種類によって申請から交付の手順は少し変わりますが、基本的な流れは以下のとおりです。

- 取得予定の特許技術の概要や補助金の使い道などを示した事業計画書を作成する

- 事業計画書やその他申請に必要な書類を用意して、窓口に提出する

- 受付機関を通して、補助事業者へ補助金が申請される

- 補助事業者による審査が行われる

- 審査結果から採択、不採択が通知される

- 採択された場合、事業を開始して出願料や弁理士等への費用を支払う

- 費用の支払い時や事業の進行度によって、定期的に報告する

- 対象事業で要件を満たす成果等が得られた場合、補助金額が確定する

- 企業に補助金が交付される

審査は書類審査のみの補助金もあれば、オンライン面接で補助事業者と面接を行う補助金もあります。

事業開始後は計画書通りに進行しているか否かの確認として、定期的な報告が必要です。

特許補助金申請で採択率を上げるためには適格性や実現可能性を明確にする

補助金は複数の業者が申請した場合、該当年度における競争率が高まり、審査に落ちる可能性も上がります。

事業計画書や面接がある場合は質疑応答時に、以下の内容を明確に示せると良いでしょう。

- 取得予定の特許技術や商品が法律や規格等の特定の基準を満たせる適格性があるか

- 企業に経営力があり、特許取得後も継続できる事業性があるか

- 取得予定の特許技術や商品が計画段階で実現の可能性が高いか

計画段階やアイデアとしては良いものであっても、実現できない技術や商品に対して補助金を交付するのは難しいと判断されます。

経営力や実現可能性に問題がなくても、計画書の書き方や面接時の応対によっては補助事業者側に伝わりません。

企業内や個人のみで計画を考えるのが難しい場合は、弁理士等の知的財産に関する専門家と相談して意見を取り入れましょう。

客観的な意見を取り入れると、計画書の改善点や説明で不十分な部分が見えてきます。

特許取得に関する補助金は企業に合う制度を選んで申請する

特許取得に活用できる補助金制度についてまとめると、以下のとおりです。

- 特許取得関連では特許庁や地方自治体、日本弁護士会の補助金制度が候補

- 補助金は資金が限られる中小企業等が対象で、特許取得全般にかかる費用に使える場合が多い

- 特許庁の公式サイトや都道府県の産業支援機関で補助金制度を探せる

- 補助金の申請は審査で採択が決定して、費用の支払いと要件を満たした場合に補助金が交付される

- 採択率を上げるためには事業の適格性や実現可能性を明確にする

補助金制度は単に特許取得を希望するだけでなく、事業としての実現可能性の高さや計画性が求められます。

弁理士等の専門家の意見を取り入れつつ、補助金制度の審査に通るように、計画書や面接の準備を進めましょう。